この記事を読んでわかること

・線条体黒質変性症とは

・線条体黒質変性症とパーキンソン病の違い

・線条体黒質変性症に対する再生医療

神経の難病に線条体黒質変性症という病気があります。

多系統萎縮症という疾患に含まれる病気です。

神経の機能が特にきっかけなく失われていく変性疾患であるため、根本的な治療がなく対応が難しい病気の一つです。

この記事では、線条体黒質変性症について解説します。

線条体黒質変性症とは

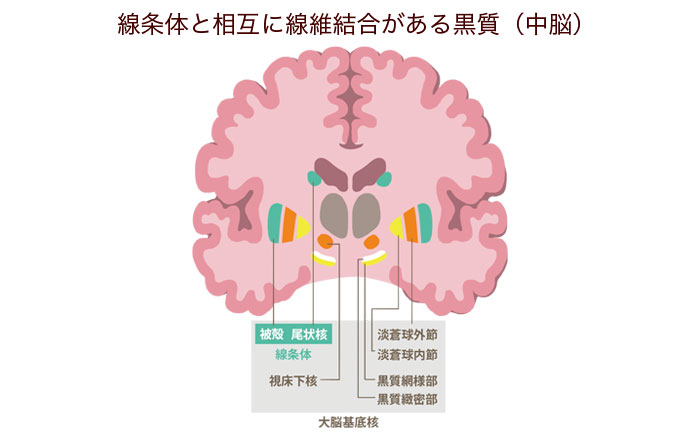

線条体と黒質は脳の大脳基底核にあり、運動調節や認知機能、感情や学習など様々な機能を担っています。

線条体は黒質から分泌されるドパミンを受けて機能を発揮します。

線条体・黒質の機能が徐々に失われる疾患にパーキンソン病があります。

ドパミンが減少することで運動調節などに障害が生じ、動作緩慢や安静時振戦(手のふるえ)などの症状が発生します。

線条体黒質変性症も同じように機能が失われるため、初期にはパーキンソン病と同じような症状が見られます。

ただし多系統萎縮症はパーキンソン病よりも広い範囲に神経の変性を起こすため、進行すると小脳や自律神経系の機能障害を来します。

多系統萎縮症は全国に約11000人いるとされており、そのうち30%程度は線条体黒質変性症であると考えられています。

線条体とパーキンソン病の関係

線条体は、私たちの運動の計画、実行、そして学習に深く関わる脳の重要な部位です。

特に、黒質から供給されるドパミンという神経伝達物質は、線条体の働きをスムーズにする上で欠かせません。

ドパミンは、運動の開始、スムーズな動作への移行、そして新しい運動パターンを学習する上で重要な役割を果たしています。

パーキンソン病では、この黒質のドパミン産生神経細胞が徐々に死んでいき、線条体へのドパミン供給が不足してしまいます。

その結果、運動の開始が遅れたり、動作がぎこちなくなったり、筋肉がこわばったりといった、パーキンソン病特有の症状が現れます。

さらに、ドパミン以外にも、アセチルコリンやGABAなどの神経伝達物質が線条体の機能に影響を与えています。

これらの神経伝達物質とのバランスが崩れることで、パーキンソン病の症状はより複雑になります。

パーキンソン病の治療では、レボドパという薬剤を用いて、脳内のドパミンを補うことが一般的です。

また、深部脳刺激術など、外科的な治療法も選択肢としてあります。

線条体黒質変性症とパーキンソン病の違い

線条体黒質変性症とパーキンソン病は似た疾患であり、初期ではほぼ同じ症状を呈するため、両者を見分けるのは簡単ではありません。

しかしいくつか異なる点があります。

一つは、パーキンソン病に効果を示す抗パーキンソン病薬が線条体黒質変性症には効果を示しづらいという点です。

ドパミンを補充する抗パーキンソン病薬を使用しても、線条体黒質変性症の症状は改善しづらいのです。

次に、線条体黒質変性症は進行が早いという点があります。

パーキンソン病は平均余命が健常な方と比較して2-3年短い程度とされており、予後が悪くない疾患です。

一方で線条体黒質変性症は発症してから5年ほどで車いす使用となり、10年ほどで亡くなることが多いとされています。

線条体黒質変性症の治療

線条体黒質変性症の進行を止める治療は確立していません。

パーキンソン病のような症状に対しては、抗パーキンソン病薬が使用されるものの、その効果は限定的です。

運動の症状が生活の支障となり怪我をするリスクが高くなるため、手すりをつける、障害物を片付けておくなど環境調整が重要です。

またリハビリテーションが一定の効果を示す可能性があります。

症状が進行すると自律神経障害を起こすため、抗コリン薬やノルアドレナリン遮断薬などの投薬治療を行うことがあります。

線条体黒質変性症に対する再生医療

神経の変性疾患に対しては根本的な治療法がなく、対症療法や残された機能を使って生活するためのリハビリテーションが治療の中心となります。

一方で全く異なる手法で神経の根本治療を目指す治療が、再生医療です。

iPS細胞をきっかけに国内でも再生医療が広く注目を集めるようになり、現在も日夜研究が行われています。

再生医療には多くの手法がありますが、その中でも実用化に近づいているのが「間葉系幹細胞」を使用した再生医療です。

間葉系幹細胞は骨髄や脂肪から取り出すことのできる細胞で、神経などの細胞に成長し増殖することができます。

自分の細胞を治療に使用できるというメリットがあります。

多系統萎縮症に対する間葉系幹細胞移植治療が試みられており、韓国やアメリカの研究グループから研究成果が報告されています。

あっという間に完治する、というような魔法の治療ではないものの、ポジティブな結果が見られており今後の成果が期待されます。

ニューロテックメディカル株式会社では、「ニューロテック」として脳卒中・脊髄損傷・神経障害などに対する幹細胞治療の基盤特許を取得しており、再生医療の効果を高める取り組みを行っています。

線条体黒質変性症に対しては、再生医療と最先端のリハビリテーションを組み合わせることで最大限の機能回復を達成できると考えています。

線条体黒質変性症の症状にお悩みの患者さんやご家族の方は、ぜひご相談ください。

まとめ

線条体黒質変性症について解説しました。

初期にはパーキンソン病と診断されることがあるものの、進行が早い場合や小脳症状・自律神経症状が起きてくる場合にこの疾患の可能性が想定されます。

進行を抑え根本的に治癒を目指す治療法の発展が望まれます。

よくあるご質問

線条体黒質変性症の原因は?

はっきりとした原因は不明ですが、神経細胞にα-シヌクレインという物質が沈着することが分かっています。また、発症に関係する可能性のある遺伝子が複数知られています。

線条体黒質変性症の症状は?

初期からパーキンソン病のような症状が目立ちます。動作が遅くなり、起立・歩行が不安定になります。症状が進行すると排尿障害や立ちくらみなどの自律神経症状、ふらつきなどの小脳症状が出現します。

<参照元>

・「多系統萎縮症」Pharma Medica 39(3), 2021

・「多系統萎縮症(1)線条体黒質変性症」難病情報センターホームページ

https://www.nanbyou.or.jp/entry/59

あわせて読みたい記事:難病の多系統萎縮症ってどんな病気なのか

外部サイトの関連記事:小脳性運動失調の特徴とリハビリ

コメント