この記事を読んでわかること

・脊髄損傷になりやすいスポーツがわかる

・スポーツによる脊髄損傷に対して実施されている予防策がわかる

・スポーツによる脊髄損傷でどのような症状が出るかがわかる

脊髄損傷は交通事故や転落・転倒で生じやすい疾患であり、四肢の麻痺やしびれによってその後の生活に大きな支障をきたす病気です。

特に若年者の場合は、水泳やラグビーなどさまざまなスポーツによって受傷する方も多く、注意が必要です。

そこでこの記事では、スポーツが原因の脊髄損傷とその予防策について詳しく解説します。

スポーツ事故による脊髄損傷の実例

脊髄とは脳と身体をつなぐ架け橋のような部位であり、身体の運動や感覚にとって必要不可欠です。

脳からの運動の指令は大脳→脳幹→脊髄→末梢神経→筋肉の順に伝達され、最終的に筋収縮を起こすことで運動が実施されます。

次に、身体からの感覚の情報は皮膚→末梢神経→脊髄→脳幹→大脳の順に伝達され、最終的に大脳皮質に投射された刺激によって「痛い、熱い」と感じることができます。

つまり、脊髄は運動と感覚両方の情報伝達に必要不可欠であり、損傷した際の被害も甚大です。

脊髄損傷の主な原因は、交通事故などの高エネルギー外傷や転倒、転落、もしくは激しいコンタクトスポーツなどが挙げられます。

脊髄の構造上、臓器を守るために胸郭を形成している胸椎は安定性が高く、胸髄は損傷されにくいです。

一方で、頚椎や腰椎は胸椎と比較して、回旋運動を可能にするため安定性が低く作られており、頸髄や腰髄は損傷されやすいです。

実際に日本における脊髄損傷は約75%が頸髄損傷であり、特に若年者ではスポーツによる脊髄損傷が多い傾向にあります。

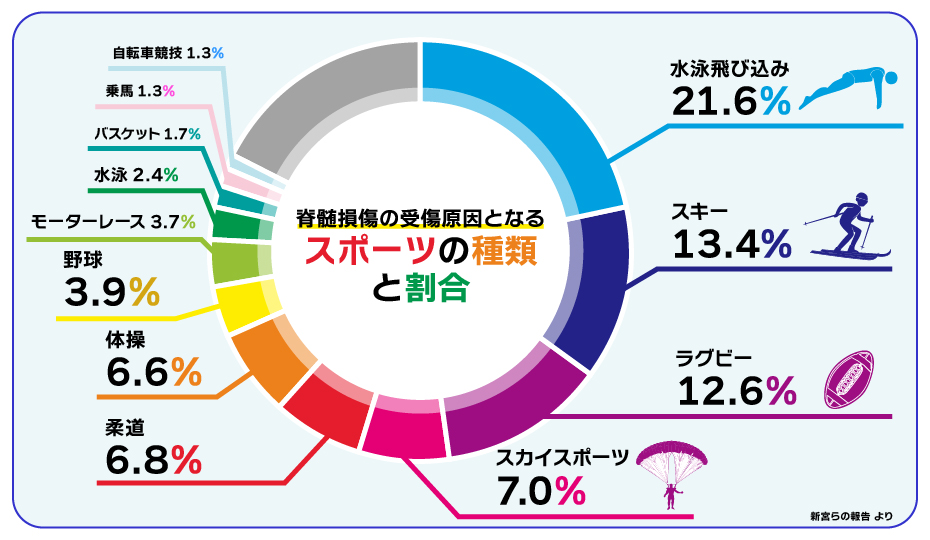

受傷原因となるスポーツとその割合

新宮らの報告によれば、受傷原因となるスポーツとその割合は下記の通りです。

- 水泳飛び込み:21.6%

- スキー:13.4%

- ラグビー:12.6%

- スカイスポーツ:7.0%

- 柔道:6.8%

- 体操:6.6%

- 野球:3.9%

- モーターレース:3.7%

- 水泳:2.4%

- バスケット:1.7%

- 乗馬:1.3%

- 自転車競技:1.3%

- その他:17.2%

また、スポーツ外傷においては頸髄損傷の割合はさらに高く、全体の83.5%が頸髄損傷であり、水泳飛び込みにおいては全例が頸髄損傷という結果でした。

また近年ではスノーボードやサーフィンに伴う脊髄損傷が増加傾向です。

高リスクスポーツと安全対策

上記のような脊髄損傷の高リスクスポーツでは、いかに安全対策や予防を徹底できるかが肝要です。

実際に、一番リスクの高かった水泳飛び込みにおいては、日本パラプレジア医学会や日本整形外科スポーツ医学会、日本水泳連盟が中心となって脊髄損傷予防・対策を強化し、1992年には脊髄損傷予防ポスターを各地に配布しました。

その結果、2002年に実施された柴崎らの報告では、水泳飛び込みにおける脊髄損傷の割合が、21.6%→0.88%にまで激減しています。

以上の点からも、各都道府県や市町村単位での安全対策に対する取り組みが、いかに効果的であるかがわかります。

また、実際にスポーツ現場で脊髄損傷が発生してしまった場合、現場での迅速な対応・判断も肝要です。

麻痺を伴う脊髄損傷に対して、超急性期には受傷から8時間以内の緊急手術が神経学的予後にとって重要です。

そのため受傷後は早期に医療機関へ搬送する必要があり、その際には移動に伴う脊髄の二次損傷にも十分注意する必要があります。

さらに、各スポーツにおけるスポーツ中の安全対策も重要です。

例えば、ラグビーでは、試合中にヘッドギアやマウスガード、肩サポーターなどを装着し、頭部保護に努めています。

また、アメリカンフットボールでは、ヘルメットの頭頂部からタックルするspearing tackleは禁止、などのルール改正を行うことで脊髄損傷の予防に努めています。

脊髄損傷予防のためのガイドライン

脊髄損傷において最も重要なことはいかに発生を予防するかです。

特定の学会が予防のためのガイドラインを出している訳ではありませんが、予防において最も重要なことは交通外傷やスポーツ外傷のリスクを減らすことです。

そのためには、ハイリスクなスポーツは控える、高いところでの作業は控える、交通事故のリスクが高い通勤路・通学路は避けるなど、日常生活から細かな配慮が必要となります。

一度発症すればその後の生活に長く影響する病気であるため、日頃から外傷リスクを考えて生活を送るように気をつけましょう。

まとめ

今回の記事では、 スポーツが原因となる脊髄損傷と、その予防策について詳しく解説しました。

特に水泳やラグビー、スキーやスノーボードなどのスポーツは脊髄損傷のリスクが高く、各スポーツの運営団体や学会、さらには市町村や都道府県単位で予防・安全対策が実施されています。

脊髄損傷は一度発症すれば、麻痺やしびれなどの神経障害に対して根治的な治療法はなく、リハビリテーションによる残存機能の維持が主な治療となります。

そのため、発症しないようにリスク対策を行うことが一番重要です。

一方で、最近では「ニューロテック®」と呼ばれる『神経障害は治るを当たり前にする取り組み』も盛んです。

これまで治療の困難であった脳梗塞の神経症状に対して、ニューロテックメディカルでは、狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療『リニューロ®』を提供しています。

神経機能の再生を促す再生医療と、デバイスを用いたリハビリによる同時治療「神経再生医療×同時リハビリ™」によって、これまで根治困難であった脊髄損傷の改善が期待できます。

よくあるご質問

- 脊髄損傷しやすいスポーツは?

- 脊髄損傷しやすいスポーツは、飛び込みで頚椎を損傷しやすい水泳や、柔道、ラグビーやアメリカンフットボールなどの激しいコンタクトスポーツが挙げられます。

また近年ではスキー・スノーボードでの受傷者も増えています。 - パラリンピックに参加できる障害は?

- パラリンピックの参加要件となる障害としては、肢体不自由、脳性麻痺、視覚障害、知的障害などが挙げられます。

また、聴覚障害の場合はデフリンピック、知的障害者にはパラリンピックに加えてスペシャルオリンピックスも開催されています。

<参照元>

・スポーツ外傷による脊髄損傷-脊髄損傷の発生状況と現場での取り組みおよび診断,治療のピットフォールと変遷-|J STAGE:https://www.jstage.jst.go.jp/article/spinalsurg/31/3/31_246/_pdf

・NATURE:https://www.nature.com/articles/sc199542

・スポーツ外傷による頚髄損傷|J STAGE:https://www.jstage.jst.go.jp/article/spinalsurg/31/3/31_246/_article/-char/ja/

・慶應義塾大学スポーツ医学研究センター:http://sports.hc.keio.ac.jp/ja/athlete-support/medical/cervical-spinal-cord-injury.html

あわせて読みたい記事:脊髄損傷でもできるスポーツ6選!

外部サイトの関連記事:骨髄由来幹細胞による脊髄再生治療

コメント