この記事を読んでわかること

てんかんとけいれん発作について

脳梗塞後のてんかんの特徴

予防策と予後

脳梗塞による後遺症は麻痺やしびれなどの感覚障害、てんかんなど日常生活に大きな支障を来す可能性が高いです。

自動車運転は本人はもちろんのこと、周囲の歩行者や運転者にも重大な被害を与える可能性があるため、健康状態を精査した上で可否を判断する必要があります。

そこで今回は、脳梗塞後の自動車運転について関して詳しく解説していきます。

脳梗塞後の運転への影響

脳梗塞は、脳を栄養する血管が閉塞することで脳の一部が壊死してしまい、担っている神経機能が破綻してしまう病気です。

後遺症として、麻痺などの運動障害やしびれなどの感覚障害はもちろんのこと、嚥下や記憶、情動などの機能にも障害が及ぶ可能性があります。

また突如として脳からの異常な電気信号が生じることで、全身が痙攣してしまうような「てんかん」と呼ばれる病気を伴うこともあります。

具体的にこれらの障害は運転にどう影響を及ぼすのでしょうか?

重度の麻痺があればハンドルを持てずペダルも踏めません。

また視野が欠損していたり、視力が衰えている場合も安全には運転できなくなります。

認知機能に支障を来した場合、道路標識を正常に判断できない場合もあるため安全には運転できなくなります。

最も危険なのはてんかんです。

過去にも、自動車運転者が運転中突如てんかん発作を発症し、歩行者を複数人死傷させてしまうという痛ましい事件が起きています。

てんかんの場合、脳卒中後の痙攣発作が1回だけであり、他の障害がない場合、医師と運転免許機関の許可があれば運転することができます。

しかし、頻回な痙攣発作がある場合は、運転免許の認可を受けるのが難しくなります。

ちなみに、過去に運転中てんかん発作を起こして死傷者を出したケースでは、「免許更新時にてんかん持ちであることを詐称した場合」や「医師から運転の危険性があることを指摘されていたにも関わらず無視して運転していた場合」は危険運転致死傷罪で実刑判決が下る可能性もあります。

脳梗塞に罹患した患者様の多くは、自動車運転の再開をどうすべきか判断に迷うと思います。

自ら運転しないという選択肢を選ぶならまだしも、運転意欲がある場合は果たして再開していいのかどうか自分で判断するのは難しいです。

結論から言えば、脳梗塞後の運転再開には医師の診断と公安委員会(免許センター)の許可が必要不可欠になります。

平成26年の道路交通法改定にて、運転免許の更新には健康状態の報告が規則となり、虚偽の報告をすると罰則対象となるため注意が必要です。

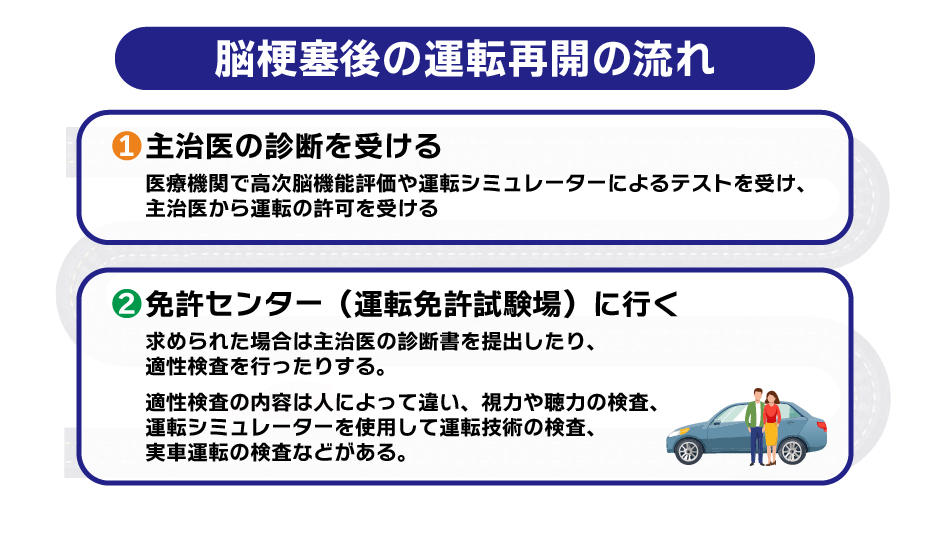

脳梗塞後の運転再開の流れ

まず最初に、主治医の診断を受ける必要があります。

そのためには医療機関で高次脳機能評価や運転シミュレーターによるテストを受け、主治医から運転の許可を受けなくてはなりません。

この際、主治医の許可が下りなければ運転再開は不可能であり、再開のためのリハビリを進めていくしか道はありません。

次に主治医の許可が下りた場合、お住いの都道府県の免許センター(運転免許試験場)内にある「安全運転相談」窓口に電話で問い合わせして、主治医の診断書の提出の有無や、免許更新や運転再開において適性検査を受けるべきかどうかについての意見を求めます。

ここで主治医の診断書の提出を求められた場合には、お住いの都道府県の免許センター(運転免許試験場)や警察署で「主治医の診断書」書類を入手し、主治医に記入を依頼する必要があります。

また適性検査を求められた場合、行われる検査の内容は人によって違います。

視力や聴力の検査に加えて運転シミュレーターを使用して運転技術の検査が行われる場合もあります。

また場合によっては、実車運転のテストを課される場合もあります。

ここまでの過程を経て、最終的に合格であれば運転免許更新や運転再開が法的に認められたことになります。

しかし不合格であった場合でも、一定期間後に再度適性検査を受けられることもあります。

また良くある例として、最終的に合格までしたにも関わらず家族内で反対意見が出ている場合です。

運転再開に対して家族の理解が得られない場合は、基本的に代替の移動手段を検討した方が良いと思います。

まとめ

本書では脳梗塞後の自動車運転の可否についてご紹介しました。

脳梗塞後の後遺症には個人差があり、それぞれの症状によって運転の可否には慎重な判断が求められます。

そのため運転再開のためには、必ず主治医の診断と公安委員会(免許センター)の許可が必要不可欠になります。

過去には痛ましい事件も多く、患者様本人も運転再開には慎重になるべきであり、家族と良く相談した上で再開を目指すのが良いと思います。

また、近年では再生医療の発達が目覚ましいです。

自身の骨髄内の自己幹細胞を取り出し、培養して増殖させたものを体に戻すことで損傷した神経細胞を再構築できる再生医療を応用すれば、今まで運転が難しいような後遺症に悩んでいた患者様でも運転再開を目指せる日が来るかもしれません。

よくあるご質問

- 脳梗塞後の障害は運転にどう影響を及ぼす?

- 重度の麻痺があればハンドルを持てずペダルも踏めません。

また視野が欠損していたり、視力が衰えている場合も安全には運転できなくなります。

認知機能に支障を来した場合、道路標識を正常に判断できない場合もあるため安全には運転できなくなります。

頻回な痙攣発作がある場合は、運転免許の認可を受けるのが難しくなります。 - 脳梗塞後の運転再開の流れは?

- まず最初に、主治医の診断を受ける必要があります。

次に主治医の許可が下りた場合、お住いの都道府県の免許センター(運転免許試験場)内にある「安全運転相談」窓口に電話で問い合わせします。

また適性検査を求められた場合、行われる検査の内容は人によって違います。

最終的に合格であれば運転免許更新や運転再開が法的に認められたことになります。

あわせて読みたい記事:脳梗塞後に起こるてんかんについて

外部サイトの関連記事:脳梗塞後の様々な障害にどう対応できるか

コメント