この記事を読んでわかること

・脊髄損傷の評価法

・ASIA Impairment Scale(AIS)評価

・完全麻痺と不完全麻痺の違い

脊髄損傷患者の診断、看護・リハビリ過程、治療において、経時的に患者の状態を把握しなければなりません。

脊髄損傷患者の状態を把握するためには、いくつか評価方法があります。

今回はASIA(アメリカ脊髄障害協会) Impairment Scale(脊髄損傷重症度レベル)について解説していきます。

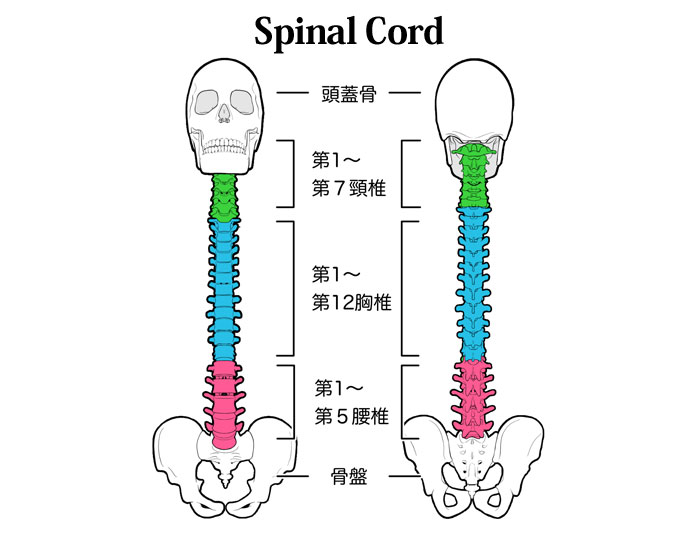

脊髄損傷の評価法

患者の状況に合わせ、主に3つの評価法を用います。

混同しやすいので、まずはそれぞれの評価法の目的について確認しましょう。

❶ Frankelの分類

脊髄損傷の評価法として最も有名なものがFrankel分類になります。

しかし、Frankel分類は簡便でわかりやすい反面で大雑把すぎるため、急性期における麻痺評価や予後あるいは治療効果の評価などにおいて不十分な点が多いという問題点があります。

❷ ASIA (International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury/アメリカ脊髄障害協会 脊髄損傷の神経学的分類に関する国際基準、ISNCSCI)

Frankel分類の欠点を補うべく考案され、改訂を重ねながら今日に至っているのが、より詳細な診察と記載が必要となる「ASIA分類」と呼ばれる評価法です。

Frankel分類と対比させていうなら、ISNCSCIにおけるASIA Impairment Scale(AIS)がそれに相当します。

国際評価法として普及している脊髄損傷の評価法になります初期の脊髄損傷レベルを明確にするために用います。

慢性期や回復期の評価には適しません。

しかし、臨床上、ある程度まで回復した場合のフォローアップ評価に使用されることは多いです。

❸ Zancolliの分類

Zancolli分類は、もともと脊髄損傷の評価法ではなく、上肢、手指の機能再建術のために考案された評価法です。

が、ASIA分類よりもより詳細な評価が可能になりました。

ASIA分類では、一髄節ごとの大まかな評価しか出来ず、各々の点数を見て残存機能を十分把握することが出来ませんでした。

一方、Zancolli分類は、一髄節の中でも幅広い機能差を持つ状態を表現するのに適した分類方法です。

ASIA分類よりも更に詳細な評価が可能です。

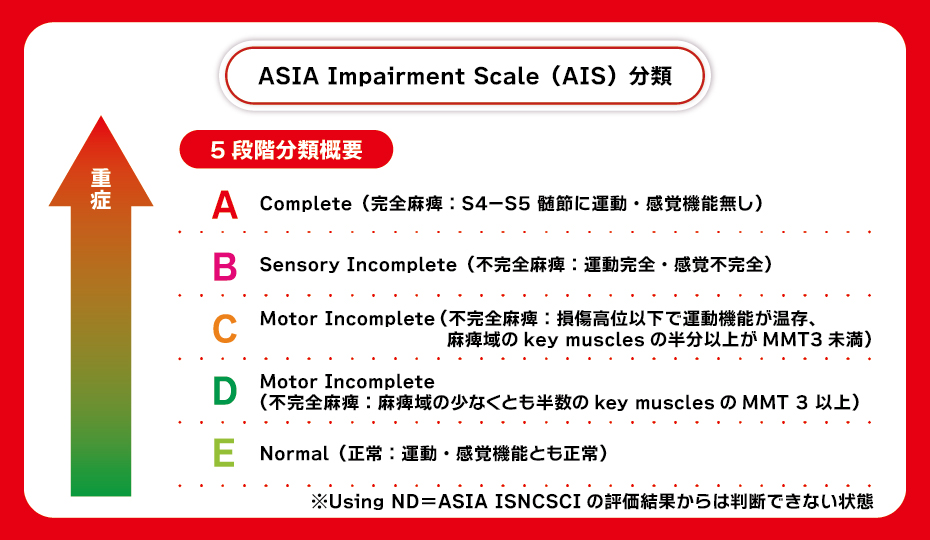

ASIA Impairment Scale(AIS)分類

ASIA Impairment ScaleはA~Eの5段階に分類されます(Aが最も重度)。

[5段階分類概要]

- A=Complete

(完全麻痺:S4-S5 髄節に運動・感覚機能無し) - B=Sensory Incomplete

(不完全麻痺:運動完全・感覚不完全) - C=Motor Incomplete

(不完全麻痺:損傷高位以下で運動機能が温存、麻痺域のkey musclesの半分以上がMMT3未満) - D=Motor Incomplete

(不完全麻痺:麻痺域の少なくとも半数のkey musclesのMMT 3 以上) - E=Normal

(正常:運動・感覚機能とも正常) - Using ND

これら評価分類を次の項目で解説していきます。

A=Complete

「A=Complete」は最下位S4-S5にまで感覚・運動機能の完全消失(完全麻痺)が及ぶ状態です。

例えばC6損傷の場合、C6以下の髄節の機能が消失しています。

上肢(一部残存)~下肢の感覚・運動機能が消失、すなわち患者自身では体を動かせず寝たきりの状態になります。

車いすの搭乗を介助してもらえれば、駆動は可能です。

また補助具を用いて上肢を使う行動(食事や整容など)は行えます。

障害等級は、損傷髄節によりますが、最大1級に該当する場合もあります。

B=Sensory Incomplete

「B=Sensory Incomplete」は最下位S4-S5にまで運動機能の完全消失が及びます。

しかし感覚は残っている状態です。

C6損傷の場合「A=Complete」同様、上肢(一部残存)~下肢を動かすことはできません。

ですが、触られた感覚はあります。

C=Motor Incomplete

「C=Motor Incomplete」は損傷した髄節以下の筋力は残存しており、半分以上のKey musclesの運動グレードが3未満である状態です。

不全麻痺であり、日常生活においては「軽微な力で行える運動」をゆっくりですが行えます。

例えばスプーンやフォークであれば食事できたり、歩行はできないが自分で車いすに搭乗でき駆動することができます。

障害等級は、損傷した髄節にもよりますが最大3級に該当する場合があります。

D=Motor Incomplete

「D=Motor Incomplete」は損傷した髄節以下の筋力は残存しており、半分以上のKey musclesの運動グレードが3以上である状態です。

「C=Motor Incomplete」に比べ筋力が残存しており、多くの行動ができます。

歩行は装具を使うことで可能になります。

「C=Motor Incomplete」も同じく、日常生活や社会復帰に向け障害を考慮した練習を行っていくことが重要です。

障害等級は、4~5級に該当する場合もあります。

E=Normal

「E=Normal」は脊髄損傷患者が、経過に伴い感覚および運動機能が回復した状態です。

初回の判定で感覚および運動機能が正常の場合には適用されません。

脊髄は再生することはないといわれています。

従って「E=Normal」と評価されるケースは非常に少ないです。

再生医療の発展で、脊髄損傷の回復(E=Normal)の可能性が広がるでしょう。

Using ND

「Using ND」はASIA ISNCSCIの評価結果からは判断できない状態です。

ASIA Impairment Scale(AIS)評価

感覚検査と運動検査から評価していきます。

[感覚検査]

皮膚を28領域に分け、痛覚検査と触覚検査を行います。

直腸周囲の痛覚・触覚が消失している場合には深部肛門感覚検査を行う必要があります。

[運動検査]

左右の各Key muscles(脊髄髄節の代表する筋機能)の運動グレード(0~5点)、左右2×10か所×5点で100点満点により評価します。

- C5(肘屈筋群):

上腕筋、上腕二頭筋(C5,6) - C6(手関節伸筋群):

長・短橈側手根伸筋(C6,7) - C7(肘伸筋群):

上腕三頭筋(C6,7,8) - C8(手指屈筋群):

深指屈筋(第3指DIP屈曲)(C7~T1) - Th1(指外転筋):

小指外転筋(C8,T1) - L2(股屈筋群):

腸腰筋、他(L1~L3) - L3(膝伸筋群):

大腿四頭筋(L2,3,4) - L4(足関節背屈筋群):

前脛骨筋(L4,5) - L5(長趾伸筋群):

長趾伸筋(L5,S1) - S1(足底屈筋群):

下腿三頭筋(S1,2)

- 0:収縮が見えたり触れたりできない

- 1:収縮が見えたり触れたりできる

- 2:重力の影響がない肢位にて、少なくとも1回可動域の全範囲を動かすことができる

- 3:重力に抗した肢位にて、少なくとも1回可動域の全範囲を動かすことができる

- 4:抵抗をかけた状態で、少なくとも1回可動域の全範囲を動かすことができる

- 5:抵抗に対して、少なくとも1回可動域の全範囲を正常な力で動かすことができる

- 5*:識別できる阻害因子がなければ、十分な抵抗に対し力を発揮し、検者が正常と判断できる

- NT:筋収縮が不確実であるか、痛みや切断のために動かすことができない

ある1髄節の運動グレードが3以上かつ近位の髄節の運動グレードが5以上の場合、その1髄節を正常とします。

まとめ

今回はASIA Impairment Scaleについて解説しました。

ASIA Impairment Scaleは初期の脊髄損傷重症度レベルを把握するうえで非常に重要です。

今後の治療方針、看護・リハビリ計画が明確になれば、患者のモチベーションアップにもつながります。

またiPS細胞をはじめとして、再生医療はどんどん進歩しています。

脊髄損傷も回復の可能性が広がり、ASIA Impairment Scaleの「E=normal」がたくさん見られるようになっていくでしょう。

よくあるご質問

完全麻痺と不完全麻痺の違いは?

全ての機能が失われたものを完全麻痺、一部の機能が残存しているものを不完全麻痺と言います。脳卒中や脊髄損傷の場合は、手足が全く動かせず、膀胱直腸機能が完全に失われた状態を完全麻痺と言います。

<参照サイト>

・NPO法人 日本せきずい基金

「脊髄損傷の評価尺度」

https://www.jscf.org/knows/evaluation_scale/

・厚生労働省 障碍等級表

「労働者災害補償保険法施行規則 別表第一 障害等級表」

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken03/

あわせて読みたい記事:非骨傷性頸髄損傷の病態や症状と治療について

外部サイトの関連記事:脊髄損傷の後遺症改善に可能性の高い治療法とは

コメント