この記事を読んでわかること

・高次脳機能障害と障害年金

・高次脳機能障害の代表的な症状

・高次脳機能障害の方に向いてる仕事と利用できる制度

高次脳機能障害者は、症状によっては働けなくなってしまい経済的に厳しくなってしまうこともあります。

そのようなときは、障害年金の給付申請をおすすめします。

高次脳機能障害とは、交通事故や脳卒中などで脳にダメージを受けたことであらわれる記憶や認知についての障害です。

重症化になると援助がなければ日常生活を送るのが難しくなったり、働けなくなったりする方もいます。

高次脳機能障害者が利用できる経済的支援として障害年金などの給付金があります。

今回は高次脳機能障害の障害年金申請や高次脳機能障害の症状、等級認定、向いている仕事などについてもご説明します。

[a]高次脳機能障害の障害年金を受給するのは難しい?

高次脳機能障害の症状が重く働けなくなっている方が、障害年金を申請したにもかかわらず受給できないことが多いという現実があります。

障害年金を申請し受給されるためには、ポイントをおさえて申請書類や診断書を作成しなければいけません。

障害年金を申請する際のポイントをご紹介する前に、高次機能障害の症状や障害年金の認定基準についてご紹介します。

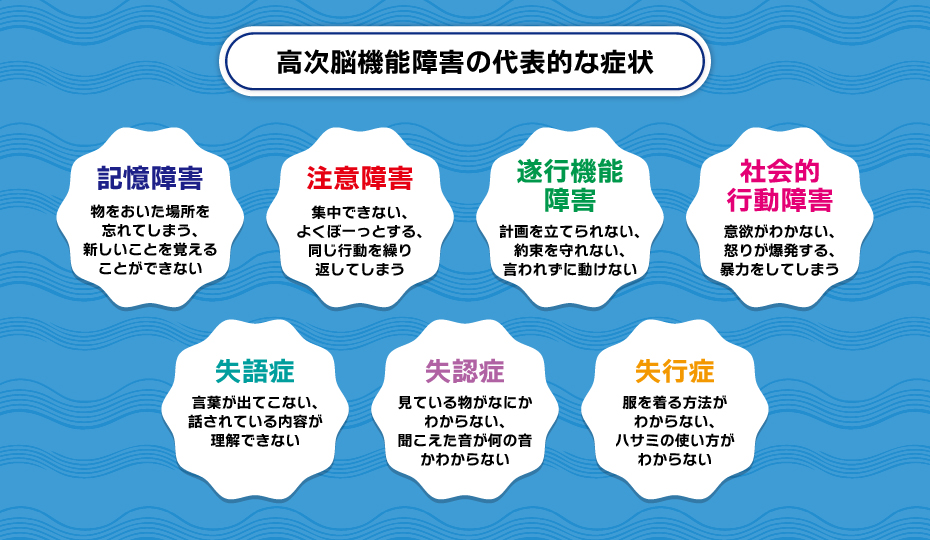

高次脳機能障害の代表的な症状

高次脳機能障害の症状は、ダメージを受けた部位や重症度によってさまざまですが、主に精神・心理面での障害があらわれます。

代表的な症状は以下の表の通りです。

| 症状 | 具体例 |

|---|---|

| 記憶障害 | 物をおいた場所を忘れてしまう、新しいことを覚えることができない |

| 注意障害 | 物事に集中できない、何もせずにぼーっとしていることが多い、同じ行動を繰り返してしまう |

| 遂行機能障害 | 計画を立てて行動できない、約束を守れない、人にいわれないと行動できない |

| 社会的行動障害 | 何事にも意欲がわかない、怒りを爆発させてしまう、思い通りにならないと大声を出したり暴力をふるったりしてしまう |

| 失語症 | 言葉が出てこない、話されている内容が理解できない |

| 失認症 | 見ている物がなにかわからない、聞こえた音が何の音かわからない |

| 失行症 | 服を着る方法がわからない、ハサミの使い方がわからない |

高次脳機能障害の障害認定基準

障害年金の申請を行うには、どのような状態であれば受給できるのかを知っておく必要があります。

高次脳機能障害の障害認定基準は以下の表のように定められており、等級によって支給額が決まるのです。

高次脳機能障害は、「症状性を含む器質性精神障害」として精神の障害の認定基準が適用されます。

| 等級 | 障害の程度 |

|---|---|

| 1級 | 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の行動の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの |

| 2級 | 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しく制限を受けるもの |

| 3級 | ❶認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの ❷認知障害のため、労働が著しく制限を受けるもの |

| 障害手当金 | 認知障害のため、労働が制限を受けるもの |

高次脳機能障害の障害年金に申請する際のポイント

障害年金の申請を認定してもらう書類を作成するためには、いくつかおさえておくべきポイントがあるのでご紹介します。

自分の症状を確認しましょう

まずは、障害年金の申請をして認可されるか判断するために、自分にあらわれている症状を確認することが大切です。

高次脳機能障害の症状は個人によって異なり、自分では気づかないこともあります。

ご家族などに協力してもらい症状を正確に把握しましょう。

高次脳機能障害に詳しい医師に依頼する

診断書には「日常生活能力の判定」「日常生活能力の程度」という記載項目があります。

障害年金を受給できるかどうかは「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の評価の平均を組み合わせたものが、どの障害等級に相当するのかが目安となります。

「日常生活能力の判定」は、食事や清掃など7つの日常生活上の動作について、それをどの程度行うことができるのかが4段階で評価されます。

「日常生活能力の程度」は、医師が高度脳機能障害の程度を5段階で評価する項目です。

このように医師が作成する診断書は、障害年金が受給できるかどうかに大きく影響します。

そのため、高次脳機能障害について詳しい医師、できれば障害年金申請のための診断書作成に慣れている医師に依頼した方がよいでしょう。

必要書類の記載欄は出来るだけ具体的なことを記載する

障害年金申請に必要な書類の中に「日常生活及び就労に関する状況について」というものがあり、そこには日常生活における障害の影響や仕事内容などを記入する欄があります。

ここには、障害の症状を記入するのではなく、障害によってどのような支障が起こっているか、どのような支援を受けているかを具体的に記入しましょう。

また、仕事をしている方でも、障害年金が受給できる可能性はあります。

そのため、障害によって仕事にどのような支障が出ているのか、同僚にどのような支援を受けながら働いているのかを具体的に記入しましょう。

高次脳機能障害以外の障害がある方はそれも記載する

高次脳機能障害者は、手足の麻痺などの身体的な障害が残ってしまっている方もいます。

そのような場合は、高次脳機能障害の診断書だけではなく肢体の障害の診断書も提出するようにしましょう。

障害年金の認定には、高次脳機能障害以外の障害があればそれも考慮してくれます。

[b]高次脳機能障害の方に向いてる仕事と利用できる制度

高次脳機能障害になってしまっても、職場の理解などが得られ引き続き働けている方はよいですが、症状が重く就いていた仕事を続けられない方は新しい仕事を探さなければいけません。

また、障害年金の申請が認可されなかった方は、生活するために現状でもできる仕事を探す必要があります。

前職を続けられなくなってしまった理由を分析し、今の自分にもできる仕事を選ぶようにしましょう。

症状によって向いてる仕事は異なりますが、自分で判断する必要がない片付けや仕分け、清掃、入力作業などの仕事に向いているでしょう。

現職で働けなくなってしまったときに利用すべき制度は?

高次脳機能障害の方が、ひとりで新しい仕事を見つけるのは簡単なことではありません。

ハローワーク以外で仕事を見つけるためにおすすめするのは、就労移行支援事業所と就労継続支援制度を利用することです。

一般企業で働きたい方は、就労移行支援事業所の利用をおすすめします。

就労移行支援事業所は、利用者の希望や状態、現在の状態で向いている仕事などを考え、その仕事に就くために必要となる職業スキル習得と就職活動、仕事への定着をサポートしてくれます。

現状では一般企業への就職は難しいが自分のペースで仕事をしたい方は、就労継続支援制度の利用がおすすめです。

就労継続支援制度にはA型とB型があり、A型は雇用契約を結んだうえで働きながら、将来一般企業へ就職するためのスキル習得のサポートを受けられます。

B型は、雇用契約は結ばずに訓練などを伴った作業をしてもらい、それに対して賃金が支払われます。

将来的には、状況をみて就労継続支援制度A型や就労移行支援への移行も可能です。

まとめ

高次脳機能障害の障害年金の申請の際のポイント、高次脳機能障害の症状、就労移行支援事業所などをご紹介しました。

障害年金の申請をひとりでするのは難しいと考えている方もいるでしょう。

そのような方におすすめするのが、社会保険労務士などの専門家の助けを借りることです。

障害年金の申請に精通している社会保険労務士なら、きっとあなたの力になってくれるはずです。

よくあるご質問

高次脳機能障害の障害年金に申請する際のポイントは?

まずは、障害年金の申請をして認可されるか判断するために、自分にあらわれている症状を確認することが大切です。

また、医師が作成する診断書は、障害年金が受給できるかどうかに大きく影響します。

そのため、高次脳機能障害について詳しい医師、できれば障害年金申請のための診断書作成に慣れている医師に依頼した方がよいでしょう。

※データ参照元

「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20160715.files/A.pdf

「障害年金の診断書記載要領」日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20160715.files/B.pdf

「日常生活及び就労に関する状況について」日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20160715.files/C.pdf

あわせて読みたい記事:高次脳機能障害者の家族が受けるストレスや対処法

外部サイトの関連記事:脳梗塞と構音障害を基本から理解する

コメント