この記事を読んでわかること

・パーキンソン病の一般的な経過

・パーキンソン病の末期症状

・パーキンソン病末期の余命

パーキンソン病の患者さんは錐体外路が障害されることによって、安静時振戦、固縮、無動、姿勢反射障害など様々な症状が出現します。

末期には歩行障害や嚥下障害、認知機能障害などが出現し、日常生活が困難になってしまうことも少なくありません。

そこでこの記事では、パーキンソン病における末期症状に関して詳しく解説していきます。

パーキンソン病末期の余命

パーキンソン病患者では、高齢者、発症年齢が高い方、発症から1年以内に認知症を合併する方は予後が悪いと言われています。

また、発症から何年で死亡するのかは個人差がありますが、繰り返す幻視の出現から平均5.1年、頻回の転倒から平均4.1年、認知症発症から平均3.3年、施設介護が必要になってから平均3.3年で死亡するという報告もあります。

パーキンソン病患者における一般的な経過

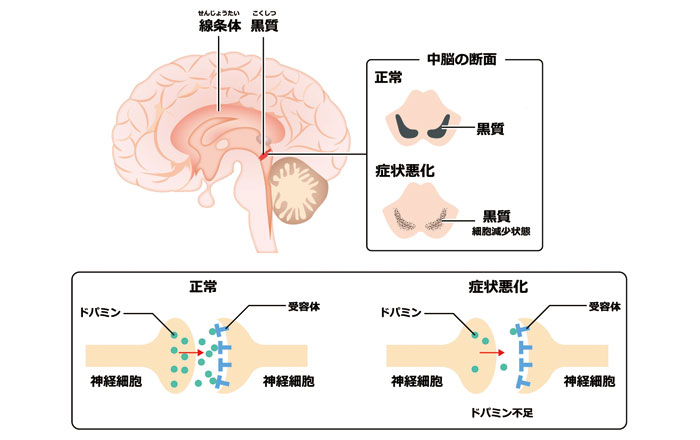

パーキンソン病とは「黒質のドパミン神経細胞の変性を主体とする進行性変性疾患」です。

脳の黒質と呼ばれる部位が徐々に変性し、本来分泌されるはずのドパミンが分泌されなくなる病気です。

ドパミンは脳内で神経と神経の情報伝達に関わっているため、ドパミンの枯渇によって神経間での情報伝達がうまくいかなくなり、様々な機能に支障をきたします。

中でも、錐体外路と呼ばれる神経系への影響が代表的です。

随意運動(意識した運動)を調節する錐体路に対し、随意運動をスムーズに行えるようにサポートすることが錐体外路の役割です。

しかし、パーキンソン病によって錐体外路が障害されてしまうと徐々にスムーズな運動が失われ、様々な症状が出現するようになります。

中でも、安静時に手が震えてしまう安静時振戦、全身の筋肉が強張る筋固縮、動きが緩慢になる無動・寡動、体のバランスをうまく保てなくなる姿勢反射障害などの運動症状が代表的です。

ここでは、パーキンソン病の一般的な経過について解説します。

運動症状出現前

運動症状が出現するなんと10年前から、便秘やレム睡眠行動障害などを認めることがあります。

他にも、嗅覚障害や抑うつなどの症状を認めますが、この時はまさかパーキンソン病の前駆症状とは自覚しにくいです。

またこれらの症状はどれも非特異的であり、これらの症状を認めたからといってパーキンソン病を強く疑う訳ではありません。

運動症状出現後

運動症状は、変性開始から約5〜7年で出現すると言われています。

また、一般的には安静時振戦、筋固縮、無動・寡動が先行し、遅れて姿勢反射障害が出現します。

とは言え、運動症状に対する治療開始から約5年はパーキンソン病に対する治療薬である「L-ドパ」が奏功する時期であり、特に問題の起きるような時期ではありません。

ちなみに、L-ドパ治療とは体内で分泌が低下したドパミンを体外から補う治療法です。

しかし、パーキンソン病は進行性の変性疾患であるため、症状は出現せずとも確実に変性は進行していき、徐々に薬効の発現や持続性が不安定になっていきます。

パーキンソン病末期の主な症状と余命

治療開始から5年が過ぎると、徐々に薬の効果が不安定になっていきます。

この時期から様々な末期症状がみられ始めますが、代表的なものとして「ウェアリングオフ現象」と「ジスキネジア」が挙げられます。

ウェアリングオフ現象

ウェアリングオフ(weraring-off)現象とは、直訳すると「すり減る」という意味です。

パーキンソン病におけるウェアリングオフ現象は、薬の持続時間が短くなることを指します。

発症初期では、投与されたL-ドパによって神経細胞がドパミンを溜め込むため、投薬後2〜3時間経過してもドパミンが機能して症状は出現しません。

しかし、徐々に進行するとドパミンを溜め込む神経細胞そのものが消失していくため、L-ドパを投与しても溜め込むことができず、すぐに症状が再燃してしまうのです。

治療開始5年後のウェアリングオフ現象の出現率は15〜34%と言われており、経過とともに増加していきます。

ジスキネジア

ジスキネジアとは、口や手足がクネクネと律動的に勝手に動いてしまう症状のことです。

前述したように、末期になると投与したL-ドパを溜め込む神経細胞が減少してしまうため、L-ドパ投与後、一時的にL-ドパの血中濃度が高くなってしまいます。

すると、ドパミン刺激を受け取る側の細胞にとっては興奮しやすい状態になってしまい、ジスキネジアなどの不随意運動が出現する訳です。

治療開始5年後のジスキネジアの出現率は21〜45%と言われており、経過とともに増加していきます。

そのほかの末期症状

治療開始から10年が経過した頃には、L-ドパ治療に対する反応はさらに乏しくなります。

そのほかの末期症状として、下記のような症状が挙げられます。

- 姿勢反射障害が進行してしまい、転倒しやすくなる

- 咽頭部の筋肉の動きが制限され、嚥下障害や構音障害を認める

- 認知機能低下

- 幻覚や妄想などの精神症状

- 自律神経障害

これらの症状が進行していくことで、治療から6〜40年で寝たきりになると言われています。

自宅療養や介護施設での対応方法

パーキンソン病の末期症状をケアするためには、適切なリハビリや在宅医療が重要です。

特に嚥下障害が進行すると、栄養摂取が困難となり、肺炎のリスクが高まります。

栄養管理や排痰ケアは専門の医療チームのサポートが必要です。

また、運動症状が悪化しても、無理に入院せず、介護施設や自宅療養で対応できる体制を整えることが大切です。

パーキンソン病の末期症状についてまとめ

今回の記事では、パーキンソン病における経過と末期症状について解説しました。

パーキンソン病で代表的な振戦などの運動症状が出現する何年も前から、前駆症状として嗅覚障害や便秘などの症状が出現することがあります。

また、運動症状が出現しても早期にはL-ドパ治療が奏功するため、臨床症状で日常生活が脅かされることはありません。

しかし、L-ドパ治療はあくまで対症療法であり、変性した脳細胞を再生している訳ではありません。

治療開始から5年ほどするとLドパ治療がうまく効果を示さなくなり、「ウェアリングオフ現象」や「ジスキネジア」など様々な末期症状が出現します。

特に、認知機能低下、幻覚や妄想などの精神症状、自律神経障害を認めると、死亡するまでの期間はそこまで長くありません。

しかし、近年では再生医療の発達も目覚ましく、既存の治療では不可能な変性細胞の再生も期待できます。

パーキンソン病で障害された黒質の細胞が再生すれば、脳内でのドパミン分泌が再開する可能性があります。

また、再生医療とリハビリテーションを組み合わせることで身体機能のさらなる回復も期待でき、将来的にパーキンソン病治療の新たな選択肢になる可能性が期待されます。

よくあるご質問

パーキンソン病の末期の余命は?

パーキンソン病の経過には個人差がありますが、末期症状である歩行障害、嚥下障害、幻覚などの精神障害、抑うつ、認知機能障害、自律神経障害などが出現した場合、余命は3〜5年ほどという報告もあります。

パーキンソン病の末期の死因は?

パーキンソン病の末期の死因は、咽頭部の筋肉の動きが悪くなることで生じる嚥下障害による、誤嚥性肺炎が多いです。

また、寝たきりに伴う脱水や腎機能障害、腸管の動きが鈍化することに伴う腸閉塞なども代表的な死因の1つです。

関連記事▶︎ パーキンソン病の初期症状から末期症状まで

<参照元>

・振戦|MSDマニュアル:https://www.msdmanuals.com/

・パーキンソン病(指定難病6)|難病情報センター:https://www.nanbyou.or.jp/entry/314

・パーキンソン病の自然経過|PIer Online:https://www.pieronline.jp/content/article/0022-1961/118020/189

あわせて読みたい記事:

パーキンソン病のリハビリと目的

リハビリとパーキンソン病の禁忌

作業療法とパーキンソン病のリハビリテーション

外部サイトの関連記事:パーキンソン病と線条体黒質変性症の基本的な違い

コメント