この記事を読んでわかること

・くも膜下出血とは?

・くも膜下出血の予防

・くも膜下出血と再生医療

くも膜下出血は、死亡率が高い病気です。

通常は、くも膜下出血の診断や発症した後の急性期治療に焦点が当てられますが、予防も大切です。

高血圧や喫煙のリスクを低減して発症を防ぐ一次予防、早期診断と早期治療により実現する二次予防、そして発症後の機能回復を目指す三次予防があります。

再生医療も三次予防の手段として期待されています。

くも膜下出血の原因

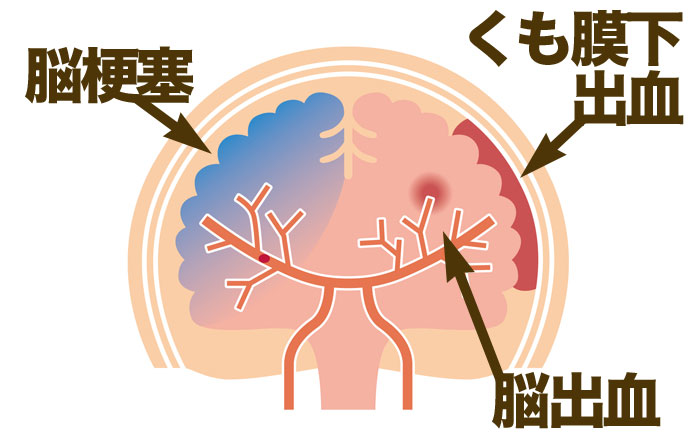

くも膜下出血とは、脳の周囲にあるくも膜と脳の間に出血がある状態を指します。

多くの場合、脳の表面にある血管の弱い部分(動脈瘤)が破裂して、出血することで起こります。

そして、血液が脳の周りや頭蓋骨の中にたまっていくと、脳を圧迫します。

その結果、脳細胞が損傷し、命を落としたり、生涯続く合併症や障害を引き起こしたりする可能性があります。

脳動脈瘤は長い時間をかけてできることが多く、破裂するまで症状が出ないこともあります。

動脈瘤の多くは40歳以降に発症します。

くも膜下出血には、突然発症する激しい頭痛という特徴的な症状があり、頭部CTスキャンにより診断します。

くも膜下出血の予防

では、このくも膜下出血は、どのように予防するのがよいのでしょうか?

続けて、くも膜下出血の一次予防、二次予防、そして三次予防について、説明します。

なお一次予防とは発症そのものを予防すること、二次予防とは発症後の重症化を予防することです。

一次予防とは、病気や怪我の発症を、病気のプロセスが始まる前に防ぐ予防策。

例えば、予防接種、定期的な運動などが挙げられます。

二次予防は病気や怪我を早期に診断し、迅速な治療を行うことで、より深刻な問題の発生を防ぐ予防策です。

例えば、高血圧のスクリーニングや乳房の自己検診などが挙げられます。

三次予防は、重大な病気になった後の機能回復を目的とした予防策です。

このレベルでは、すでに障害を持つ人々のリハビリなどを指します。

くも膜下出血の一次予防

くも膜下出血の一次予防は、主に食事や生活スタイルへの取り組みと薬や外科的治療などを用いた医学的介入による出血のリスクの低減に分けられます。

くも膜下出血の発症リスクを高めるのは、喫煙、高血圧、過度の飲酒であることが知られていますので、禁煙、高血圧のコントロール、そして過度のアルコール摂取の回避が、くも膜下出血の一次予防につながります。

また、くも膜下出血の予防には、血圧を一定に保つことが重要です。

高血圧は脳動脈瘤の発生リスクを高め、動脈瘤が破裂するとくも膜下出血を引き起こします。

高血圧のコントロールには、降圧薬の内服、定期的な運動、塩分摂取の制限、減量、規則正しい生活などが役立ちます。

ストレスを軽減することも、脳血管の健康を保つポイントです。

さらに未破裂の脳動脈瘤の存在がわかっている場合、脳動脈瘤の破裂を防ぐことを目的に、医療用クリップを用いたり、血管内で使用できるコイルを留置したりして、動脈瘤への血流を遮断することができます。

これも一次予防です。

くも膜下出血の二次予防

早期診断・早期治療が重要となる二次予防では、くも膜下出血の診断と治療に焦点をあてます。

くも膜下出血の早期診断には、まず「突然発症する激しい頭痛」がある場合、迷わず医療機関を受診すること。

そして早急に頭部CT検査を実施することです。

また激しい頭痛がなくても、急に視力が低下する、吐き気や嘔吐がある、意識が悪くなるなどがあれば、くも膜出血の可能性を考えておきます。

頭部CT検査は、くも膜下出血を診断するための優れた検査法です。

ただし100%完璧ではないため、もしCT検査で異常を認めなかったとしても、激しい頭痛がある場合は慎重に経過を観察する必要があります。

治療の主な目的は、出血を止めることです。

多くの場合、未破裂の脳動脈瘤に対する治療と同じように、脳内への出血を止めるために、血管に小さなクリップを設置する手術を行います。

あるいはカテーテルと呼ばれる細いチューブを、足の動脈から出血している脳内の動脈まで通し、コイルを詰めることもあります。

くも膜下出血の三次予防

くも膜下出血の三次予防には、発症後に残存する症状に対するリハビリ治療です。

くも膜下出血でも、発症直後から早期回復や機能温存を目指したリハビリを行うことがあります。

ただし、通常発症後2週間ほどは、全身状態の安定が優先されますので、リハビリもベッド上で行います。

本格的なリハビリは、急性期の治療がひと段落つき、回復期病棟へ移動できる状態になってから行われます。

くも膜下出血の予防における再生医療の可能性

残存する症状の回復を目指すという観点からすると、くも膜下出血後に行われる再生医療は、三次予防を行っていると考えることができます。

自分の骨髄に含まれる幹細胞やミューズ細胞と呼ばれる特殊な細胞を利用し、くも膜下出血の結果生じた後遺症の回復を目指した治療が行われています。

ただし再生医療単独ではなく、リハビリと組み合わせて行うことで、その効果を最大限に発揮することができますので、リハビリだけで十分な回復がなかなか望めないときに、ひとつの選択肢として考えてみるとよいでしょう。

くも膜下出血の予防策まとめ

くも膜下出血に関して考えられる三種類の予防について解説しました。

最善は発症しないように予防することですので、ぜひ生活習慣を見直し、リスクを最小化することができるように検討してみましょう。

よくあるご質問

脳梗塞の運動療法のリスクとは?

脳梗塞患者は、高血圧や糖尿病、心疾患などの合併症が起こりやすく、低血糖による意識障害やけいれん、手足の震えなどに注意しなければいけません。

また身体の麻痺が残ってしまった方は、転倒や骨折にも注意が必要です。

あわせて読みたい記事:くも膜下出血 の幹細胞治療

外部サイトの関連記事:くも膜下出血の再出血で予後が心配な時の日常生活について

コメント