この記事を読んでわかること

仕事復帰を目指すための段階的なリハビリ計画がわかる。

日常生活に戻るための感覚麻痺や運動障害への対応策がわかる。

家族やパートナーが提供できる心理的サポートがわかる。

頻度は低いものの、若い方でも脳梗塞を発症することはあります。

その年代の方は、育児や仕事などの社会的に活発な場合が多く、ショックを受けることもあるでしょう。

そこで今回の記事では、30代で脳梗塞を経験した方が知っておくべきリハビリの流れや感覚・運動障害への対策、家族の支援の重要性、再生医療を含めた回復の選択肢について解説します。

仕事復帰を目指すための段階的なリハビリ計画

脳梗塞は、脳の血管が詰まってしまうことで、脳の組織が壊死してしまう病気のことです。

脳梗塞は、一般的に加齢とともに増加する危険因子が元となって生じます。

そのため、高齢の方に起こるイメージがあるかもしれません。

しかし、若い方、特に働き盛りの方にも脳梗塞は起こりえます。

医学的には、50歳以下の方に起こる場合を若年者脳梗塞と呼んでいます。

脳梗塞が青壮年期の若い方に起こった場合、仕事や子育てなどの最中であるなどの理由から、社会生活上の影響は大きくなります。

一般的に、脳梗塞を含む脳卒中が起こると手足の麻痺や言語障害といった大きな障害が残ると想像されるかもしれません。

しかし、就労世代などの若い患者さんの場合、約7割がほぼ介助を必要としない状態まで回復します。

そのため、脳卒中の発症直後からのリハビリテーションを含めた適切な治療を行えば、職場復帰など社会生活への復帰が可能な場合も少なくはありません。

脳梗塞を含む脳卒中は、以下のような経過をたどります。

急性期(発症から約1~2カ月以内)

発症直後、治療を行う段階です。

臥床であっても手足の関節の可動域が狭まることを予防するリハビリが行われることもあります。

回復期(発症から約3~6カ月以内)

機能回復のためにリハビリテーションを受ける段階です。

自宅で行うこともあれば、リハビリテーション専門病院で行うこともあります。

回復期では、歩行などの日常生活動作がしっかりと行えることを目標とします。

理学療法や作業療法が行われます。

生活期または維持期(発症から約6カ月以降)

日常生活に戻る段階です。

リハビリテーションは自宅や通所リハビリテーション施設などで行います。

リハビリによって獲得した機能を、長期にわたって維持するために行われます。

さらに、リハビリテーションが順調に進めば、職場復帰あるいは再就職も難しくないことも多いです。

なお、回復期以降に復職する脳卒中患者さんは少なくはありません。

年齢や就労意欲、片麻痺があるかどうか、学歴、ADLの自立度、高次脳機能障害、うつ症状などが復職率に影響しているとされています。

日常生活に戻るための感覚麻痺や運動障害への対応策

日常生活に戻るためには、感覚麻痺や運動障害への対応も必要となります。

感覚麻痺への対応

感覚麻痺があると、日常生活での小さな危険が大きな事故につながることもあります。

例えば、足裏の感覚が鈍くなることで床の段差につまずきやすくなったり、熱さや冷たさを感じにくくなることでやけどや凍傷のリスクが高まるなどです。

リハビリでは、マッサージや触圧刺激、視覚と組み合わせた感覚統合療法などが取り入れられています。

また、残存している感覚を活かしながら日常生活に適応する工夫も大切です。

感覚の回復は運動より時間がかかることもありますが、根気よく取り組むことで生活の質が向上する可能性があります。

さらに、健康な側の脳の運動野に低頻度反復性経頭蓋磁気刺激(repetitive transcranial magnetic stimulation:rTMS)が患者さんのADLを向上させることが複数の研究で示されています。

運動障害への対応

脳梗塞の後遺症として最も多いのが運動障害です。

特に片側の手足の動かしづらさや筋力低下が顕著になり、歩行や着替え、入浴など日常動作に大きな支障が生じます。

運動機能の回復には、筋力や関節の可動域を維持する訓練が必要です。

在宅で生活する脳卒中患者さんに対して、歩行機能を改善し、日常生活動作(ADL)を向上させるために、トレッドミル訓練や歩行訓練、下肢筋力増強訓練を行うことがすすめられています。

また、理学療法(PT)では、歩行訓練やバランス練習、筋力強化訓練が行われ、作業療法(OT)では、日常生活動作(ADL)に焦点を当てた訓練が実施されます。

自宅でも継続可能な自主トレーニングを取り入れることで、リハビリの効果を高めることができます。

家族やパートナーが提供できる心理的サポート

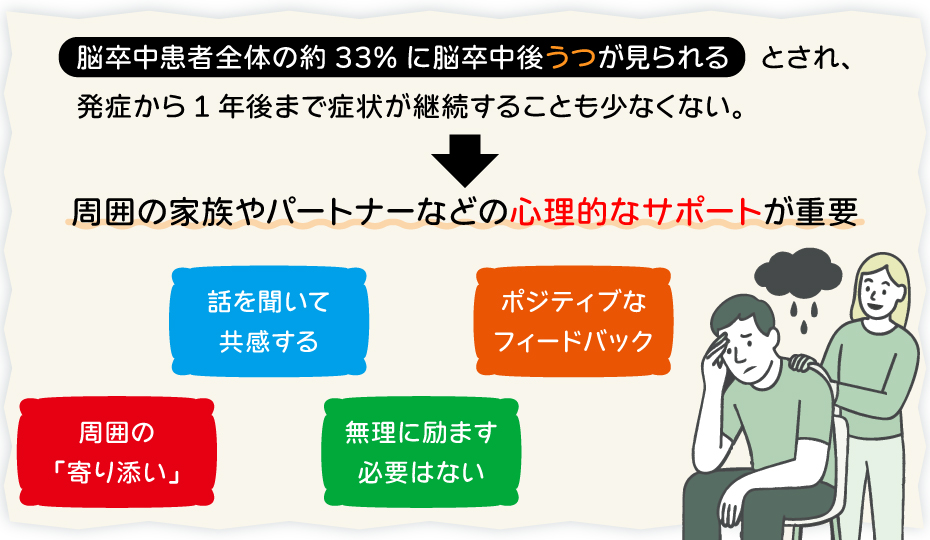

脳卒中患者さん全体の約33%に脳卒中後うつが見られるとされ、発症から1年後まで症状が継続することも少なくありません。

抗うつ薬の内服も効果が期待できますが、周囲の家族やパートナーなどの心理的なサポートも重要です。

脳梗塞の後は、身体の機能障害だけでなく、心理的な不安や孤独感が強まることがあります。

特に働き盛りの30代では、突然の病気によって仕事や将来に対する喪失感を抱く方も少なくありません。

患者さん本人が「迷惑をかけているのではないか」「自分はもう元に戻れないのでは」と感じることで、自己肯定感が下がり、うつ状態になることもあります。

このような心理状態に対しては、周囲の「寄り添い」が何より重要です。

無理に励ますのではなく、話を聞いて共感すること、できたことに対してポジティブなフィードバックをすることが支えになります。

また、心理的なサポートは家族だけで担う必要はなく、医療ソーシャルワーカーや臨床心理士などの専門家の力を借りるのも有効です。

まとめ

30代という若さで脳梗塞を経験することは、本人にとっても周囲にとってもショックが大きい出来事でしょう。

しかし、発症直後からの適切な治療とリハビリによって、社会復帰を目指すことは十分に可能です。

段階的なリハビリや感覚・運動障害への対策、そして何よりも家族の心理的支援が回復を後押しします。

近年は、ニューロテック、脳梗塞脊髄損傷クリニックなどで提供される狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療「リニューロ®」のような再生医療を取り入れた治療も注目されています。

働き盛りの世代にこそ、治療の選択肢や支援体制を十分に知り、自分らしい回復の道を歩んでほしいと願います。

よくあるご質問

- 脳梗塞から回復するまでにどれくらいの期間がかかりますか?

- 発症後、急性期・回復期・生活期と段階を踏みながら、6か月程度で基本的な回復の目安がつくことが多いです。

ただし、完全な社会復帰や仕事復帰には個人差があり、その後も継続的なリハビリや生活習慣の見直しが必要です。

若い世代では脳の可塑性が高いため、努力次第で長期的な機能改善が期待できるケースもあります。 - 脳梗塞の余命は何年ですか?

- 脳梗塞の発症後の余命は、年齢、後遺症の程度、リハビリの取り組み方、生活習慣病のコントロール状況などによって大きく左右されます。

若年発症の場合、治療と再発予防が適切に行われれば、一般の同年代と変わらない長期生存も十分可能です。

一方で、再発リスクを防ぐために血圧・糖尿病・脂質異常などの管理を怠らないことが重要です。

<参照元>

(1):若年発症脳梗塞の臨床特徴.脳卒中.2009;31:15-22.:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jstroke/31/1/31_1_15/_pdf/-char/ja

(2):脳卒中に関する留意事項 – 厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000198760.pdf

(3):脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2023〕:https://www.jsts.gr.jp/img/guideline2021_kaitei2023.pdf

関連記事

あわせて読みたい記事:若い人でも要注意!若年性脳梗塞の恐怖

外部サイトの関連記事:若年性脳梗塞の予防と対策

コメント