この記事を読んでわかること

・くも膜下出血の原因と初期症状

・くも膜下出血の再出血率と生存率

・くも膜下出血の後遺症

くも膜下出血は、脳卒中の中でも再出血しやすいことがわかっています。

しかも、再出血するたびに後遺症が重症化していく傾向があります。

この記事では、くも膜下出血の再出血率や原因、再出血予防などについてご説明します。

くも膜下出血の原因と初期症状

脳は頭蓋骨で覆われていますがその間に髄膜があり、髄膜は脳側から軟膜、くも膜、硬膜の3膜で構成されています。

くも膜と軟膜の間に脳髄液や脳動脈、脳静脈が存在しているくも膜下腔と呼ばれる隙間があり、この隙間に出血を起こしたことをくも膜下出血といいます。

くも膜下出血は年間3万人くらいに発症し、その約70%が女性といわれています。

くも膜下出血の原因

くも膜下出血の約90%は、脳動脈瘤の破裂が原因といわれています。

脳動脈瘤は、動脈の一部分が膨らんで弱くなっているところで、血管の分岐部などにできやすいと知られています。

脳動脈瘤が作られる原因は、先天的な要因と後天的な要因が重なって発生すると考えられていますが、実際のところは不明です。

くも膜下出血の初期症状と前兆

くも膜下出血の初期症状としてよく知られているのが、経験したことがないほどの激しい頭痛です。

その痛みをあらわすのに後頭部を「バットで殴られた」「ハンマーで殴られた」などという表現が使われています。

他には、吐き気や嘔吐、意識障害があらわれることもあります。

くも膜下出血は突然起こると考えられてきましたが、最近の研究で特徴的な前兆ともいえる症状があらわれる方がいることがわかってきました。

くも膜下出血の前兆として最も特徴的な症状は、血圧の激しい上昇と下降です。

高血圧などで血圧をよく計測する方は、不自然な血圧の乱高下があったら、すぐに医療機関で診察してもらってください。

また、脳動脈瘤から少量の出血があったり、大きくなった脳動脈瘤が周りの神経などを圧迫したりしている場合には、目が二重に見える、めまい、吐き気、頭痛などを一時的にあらわれることもあるようです。

このような前兆症状は短時間で消失してしまいますが、しばらくするとくも膜下出血を発症した方が少なくありません。

また、こうした軽い症状がなかなか回復せずに、しばらくして後に大きな症状が起こることもあります。

そのため、少しでもおかしいと感じたら医療機関で診察してもらいましょう。

くも膜下出血の再出血率と生存率

くも膜下出血は、脳梗塞や脳出血に比べると再発率が高く生存率が低いといわれています。

くも膜下出血の再出血率

くも膜下出血の再出血率は、発症後24時間以内が最も高いといわれています。

2~3週間以内に再出血する可能性は約30%、10年以内の累計再出血率は約70%にものぼることがわかっています。

これからわかることは、再発をする方は何度も繰り返す傾向があるということです。

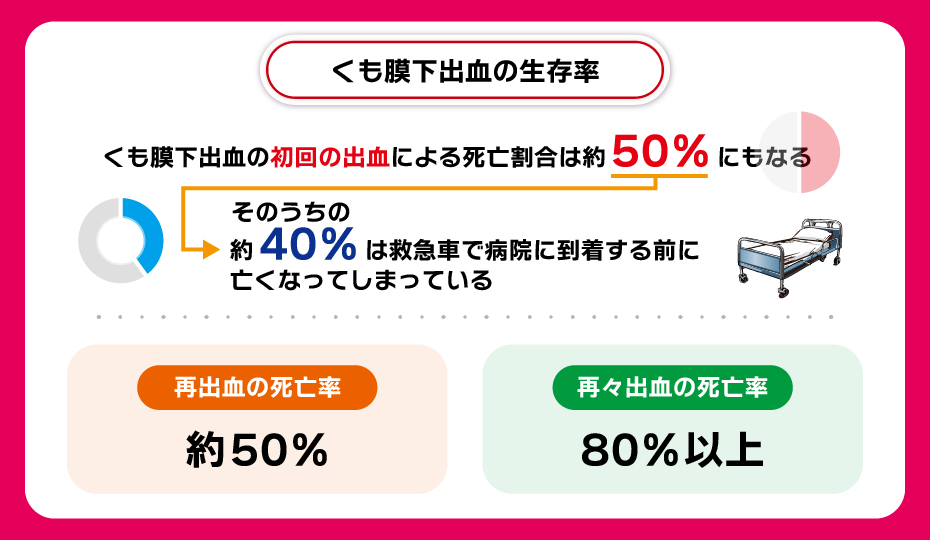

くも膜下出血の生存率

くも膜下出血で死亡した原因で最も多いのが、初回の出血による死亡です。

その割合は約50%にもなるといわれています。

その中の約40%は、救急車で病院に到着する前に亡くなってしまっているようです。

また再出血してしまった方の死亡率は約50%、再々出血してしまった方の死亡率は80%以上という報告があります。

くも膜下出血の後遺症と再出血予防

くも膜下出血は後遺症が残りやすく、再発すればするほど後遺症が重症化していく傾向があります。

そのため発症しないように予防することが重要です。

くも膜下出血の後遺症

くも膜下出血を発症した約20%の方に、社会復帰するのが難しいほどの重い後遺症が残ってしまうといわれています。

後遺症の重症度は、病院に着いたときの意識状況に影響されます。

意識不明の状態で運ばれてきた方は死亡率が高く、例え亡くならなかったとしても重い後遺症が残ってしまう可能性が高いです。

くも膜下出血の方に多く見られる後遺症としては、運動麻痺や感覚障害、視覚障害、構音障害、嚥下障害などがあります。

くも膜下出血患者の家族にできること

くも膜下出血で後遺症が残ってしまった方は、失われた機能を改善させるためにリハビリに取り組む必要があります。

リハビリは、患者と専門スタッフだけでなくご家族の協力が必要です。

ご家族は、後遺症やリハビリについての正確な知識を身につけましょう。

正確な知識を身につけることで、どのようなサポートをすればよいかわかるようになるはずです。

もし介護が必要なほど大きな後遺症が残ってしまった場合は、利用できるサービスの情報を調べましょう。

介護は長期間に及ぶため、ご家族の負担が非常に大きいです。

無理をして限界を越えてしまうと、ご家族の健康状態の不調につながってしまう可能性があります。

そのため、介護ではご家族の負担を減らすために利用できるサービスは利用して、出来るだけ無理のない範囲で介護をすることが重要です。

くも膜下出血の再出血予防

くも膜下出血の再出血を予防するためには、前兆を見逃さないことも大切ですが、食生活や生活習慣を見直すことも大切です。

血圧をコントロールし、野菜を多めにとり塩分を控えた食事をして、禁煙を心掛けましょう。

また、くも膜下出血の要望に、脳ドックを受けることもおすすめです。

くも膜下出血の主な原因である脳動脈瘤を破裂する前に見つけ、適切な処置をしてしまえば未然に防ぐことができます。

特に、くも膜下出血を起こした親族がいる方は、脳ドックを受けることをおすすめします。

脳動脈瘤の早期発見が大切

くも膜下出血の原因や再出血率、予防などについてご説明しました。

再出血率が高く生存率が低いため、予防に力を入れることが重要です。

最もおすすめの予防法は、脳ドックを受けくも膜下出血の主な原因である脳動脈瘤の早期発見し、破裂する前に適切な処置をしてしまうことです。

よくあるご質問

- くも膜下出血の原因は?

- くも膜下出血の約90%は、脳動脈瘤の破裂が原因といわれています。

くも膜下出血の主な原因である脳動脈瘤を破裂する前に見つけ、適切な処置をしてしまえば未然に防ぐことができます。

関連記事

あわせて読みたい記事:知っておきたい食生活が影響するくも膜下出血の原因

外部サイトの関連記事:癒着性くも膜炎に起因する症状とは

この記事を読んでわかること

・くも膜下出血の原因と初期症状

・くも膜下出血の再出血率と生存率

・くも膜下出血の後遺症

くも膜下出血は、脳卒中の中でも再出血しやすいことがわかっています。

しかも、再出血するたびに後遺症が重症化していく傾向があります。

この記事では、くも膜下出血の再出血率や原因、再出血予防などについてご説明します。

くも膜下出血の原因と初期症状

脳は頭蓋骨で覆われていますがその間に髄膜があり、髄膜は脳側から軟膜、くも膜、硬膜の3膜で構成されています。

くも膜と軟膜の間に脳髄液や脳動脈、脳静脈が存在しているくも膜下腔と呼ばれる隙間があり、この隙間に出血を起こしたことをくも膜下出血といいます。

くも膜下出血は年間3万人くらいに発症し、その約70%が女性といわれています。

くも膜下出血の原因

くも膜下出血の約90%は、脳動脈瘤の破裂が原因といわれています。

脳動脈瘤は、動脈の一部分が膨らんで弱くなっているところで、血管の分岐部などにできやすいと知られています。

脳動脈瘤が作られる原因は、先天的な要因と後天的な要因が重なって発生すると考えられていますが、実際のところは不明です。

くも膜下出血の初期症状と前兆

くも膜下出血の初期症状としてよく知られているのが、経験したことがないほどの激しい頭痛です。

その痛みをあらわすのに後頭部を「バットで殴られた」「ハンマーで殴られた」などという表現が使われています。

他には、吐き気や嘔吐、意識障害があらわれることもあります。

くも膜下出血は突然起こると考えられてきましたが、最近の研究で特徴的な前兆ともいえる症状があらわれる方がいることがわかってきました。

くも膜下出血の前兆として最も特徴的な症状は、血圧の激しい上昇と下降です。

高血圧などで血圧をよく計測する方は、不自然な血圧の乱高下があったら、すぐに医療機関で診察してもらってください。

また、脳動脈瘤から少量の出血があったり、大きくなった脳動脈瘤が周りの神経などを圧迫したりしている場合には、目が二重に見える、めまい、吐き気、頭痛などを一時的にあらわれることもあるようです。

このような前兆症状は短時間で消失してしまいますが、しばらくするとくも膜下出血を発症した方が少なくありません。

また、こうした軽い症状がなかなか回復せずに、しばらくして後に大きな症状が起こることもあります。

そのため、少しでもおかしいと感じたら医療機関で診察してもらいましょう。

くも膜下出血の再出血率と生存率

くも膜下出血は、脳梗塞や脳出血に比べると再発率が高く生存率が低いといわれています。

くも膜下出血の再出血率

くも膜下出血の再出血率は、発症後24時間以内が最も高いといわれています。

2~3週間以内に再出血する可能性は約30%、10年以内の累計再出血率は約70%にものぼることがわかっています。

これからわかることは、再発をする方は何度も繰り返す傾向があるということです。

くも膜下出血の生存率

くも膜下出血で死亡した原因で最も多いのが、初回の出血による死亡です。

その割合は約50%にもなるといわれています。

その中の約40%は、救急車で病院に到着する前に亡くなってしまっているようです。

また再出血してしまった方の死亡率は約50%、再々出血してしまった方の死亡率は80%以上という報告があります。

くも膜下出血の後遺症と再出血予防

くも膜下出血は後遺症が残りやすく、再発すればするほど後遺症が重症化していく傾向があります。

そのため発症しないように予防することが重要です。

くも膜下出血の後遺症

くも膜下出血を発症した約20%の方に、社会復帰するのが難しいほどの重い後遺症が残ってしまうといわれています。

後遺症の重症度は、病院に着いたときの意識状況に影響されます。

意識不明の状態で運ばれてきた方は死亡率が高く、例え亡くならなかったとしても重い後遺症が残ってしまう可能性が高いです。

くも膜下出血の方に多く見られる後遺症としては、運動麻痺や感覚障害、視覚障害、構音障害、嚥下障害などがあります。

くも膜下出血患者の家族にできること

くも膜下出血で後遺症が残ってしまった方は、失われた機能を改善させるためにリハビリに取り組む必要があります。

リハビリは、患者と専門スタッフだけでなくご家族の協力が必要です。

ご家族は、後遺症やリハビリについての正確な知識を身につけましょう。

正確な知識を身につけることで、どのようなサポートをすればよいかわかるようになるはずです。

もし介護が必要なほど大きな後遺症が残ってしまった場合は、利用できるサービスの情報を調べましょう。

介護は長期間に及ぶため、ご家族の負担が非常に大きいです。

無理をして限界を越えてしまうと、ご家族の健康状態の不調につながってしまう可能性があります。

そのため、介護ではご家族の負担を減らすために利用できるサービスは利用して、出来るだけ無理のない範囲で介護をすることが重要です。

くも膜下出血の再出血予防

くも膜下出血の再出血を予防するためには、前兆を見逃さないことも大切ですが、食生活や生活習慣を見直すことも大切です。

血圧をコントロールし、野菜を多めにとり塩分を控えた食事をして、禁煙を心掛けましょう。

また、くも膜下出血の要望に、脳ドックを受けることもおすすめです。

くも膜下出血の主な原因である脳動脈瘤を破裂する前に見つけ、適切な処置をしてしまえば未然に防ぐことができます。

特に、くも膜下出血を起こした親族がいる方は、脳ドックを受けることをおすすめします。

脳動脈瘤の早期発見が大切

くも膜下出血の原因や再出血率、予防などについてご説明しました。

再出血率が高く生存率が低いため、予防に力を入れることが重要です。

最もおすすめの予防法は、脳ドックを受けくも膜下出血の主な原因である脳動脈瘤の早期発見し、破裂する前に適切な処置をしてしまうことです。

よくあるご質問

- くも膜下出血の原因は?

- くも膜下出血の約90%は、脳動脈瘤の破裂が原因といわれています。

くも膜下出血の主な原因である脳動脈瘤を破裂する前に見つけ、適切な処置をしてしまえば未然に防ぐことができます。

関連記事

あわせて読みたい記事:知っておきたい食生活が影響するくも膜下出血の原因

外部サイトの関連記事:癒着性くも膜炎に起因する症状とは

コメント