この記事を読んでわかること

・高次機能障害とは

・主な障害と観察ポイント

・看護の観察項目について

高次脳機能障害は、脳の大脳という部位が損傷することで言語、記憶、思考、判断といった認知する能力や感情、行動の障害が起こります。

そのため、以前のような生活動作や感情表現が行えなくなり、日常生活が難しくなることが少なくありません。

社会復帰をするにあたり障害の理解や機能を回復するためのリハビリ、家族のサポートが重要です。

また、入院中や退院後も医師、看護師、作業療法士など様々な職種の支援を継続的に受ける必要があります。

今回は高次脳機能障害の理解を深め、看護師の役割やどのような看護支援が行なわれているのか詳しく説明します。

高次機能障害とは

高次脳機能とは、主に知的能力のことをいいます。

記憶・思考・判断などを行う機能や感情などの精神をコントロールする働きを行なっています。

高次脳機能障害は、脳の大脳という部位が障害されることで起こります。

障害の原因として脳梗塞や脳出血などの病気や交通事故による脳の外傷などがあります。

この大脳は、右大脳と左大脳の二つに分けることができます。

右大脳を障害すると空間の把握が難しくなる障害が起こりやすくなります。

左大脳を障害すると言語を障害されるので、うまく会話ができなくなる失語症が起こります。

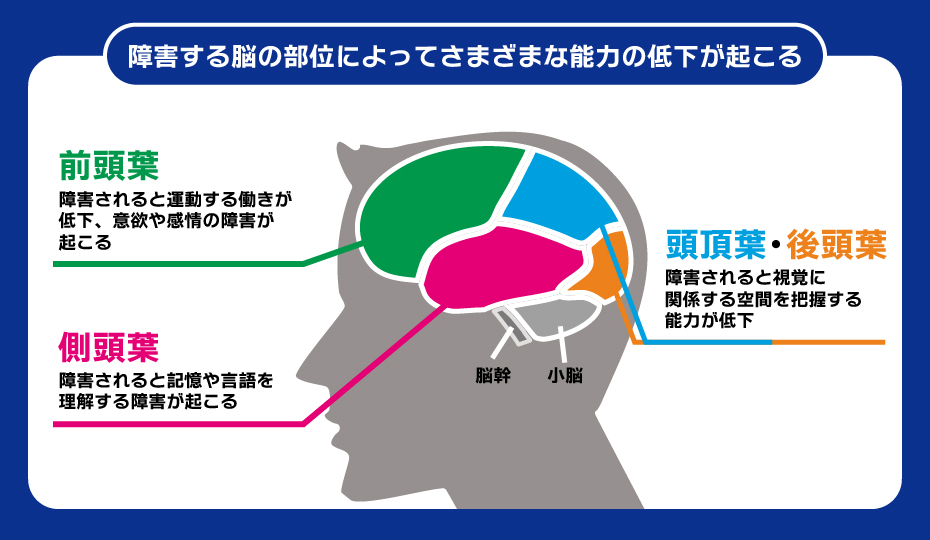

さらに大脳は、前頭葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉の4つに分けることができます。

脳の前側となる前頭葉の部位が障害されると運動する働きが低下、意欲や感情の障害が起こります。

大脳の側面にある側頭葉の部位が障害されると記憶や言語を理解する障害が起こります。

また、頭の頂点である頭頂葉や後ろにある後頭葉が障害されると視覚に関係する空間を把握する能力が低下します。

このように障害する脳の部位によってさまざまな能力の低下や失われるという状態が起こるのです。

主な障害と観察ポイント

失語症

左大脳が障害されることで言語を作る能力の障害が起こります。

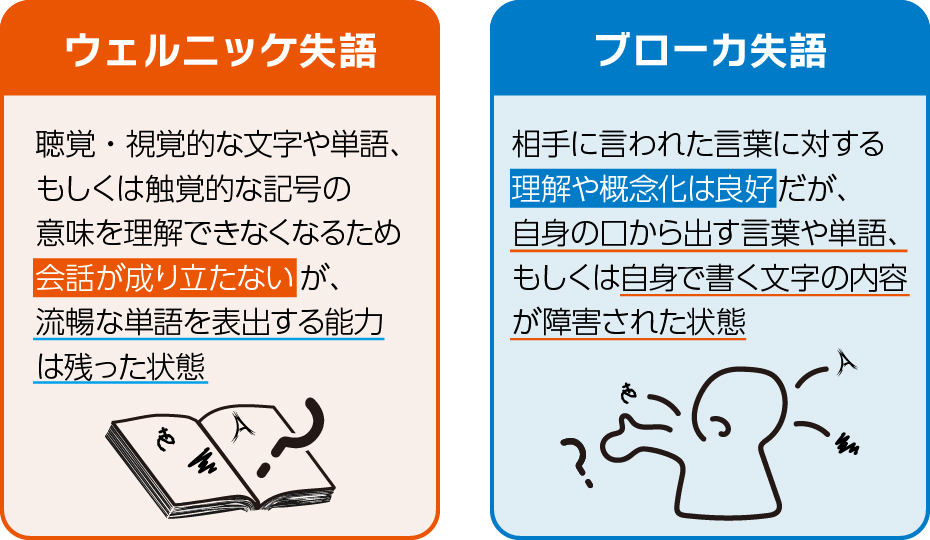

失語症には大きく分けて2段階の症状があります。

軽度の症状であるブローカ失語(運動性失語)と比較的重度のウエルニッケ失語(感覚性失語)があります。

ブローカ失語(運動性失語)とは、相手の話した内容は理解することができます。

しかし、返答の言葉がうまくできません。例えば、日付を質問しても頭では今日の日付がわかっていても一部しか言葉がでません。

それに対してウエルニッケ失語(感覚性失語)は、相手の話した内容がまず理解できません。

なので全く異なる返答をしてしまうものです。

話し方や返答の内容につじつまが合うのかでどのような言葉の障害が起きているのか見分けることができます。

注意障害

注意を適切に向け続けることができなくなる障害です。

一つのものに注意を向け続けていられなくなり、途中で意識が他のものに行ってしまう状態が起きます。

また、複数のことに注意が向けられないため、例えば運転などの周囲の状況を判断しながら行うことが難しく、ミスを起こす可能性があります。

記憶障害

覚える、記憶する、思い出すという記憶の働きが行えなくなる障害です。

短期記憶が難しく、新しいことを覚えることが苦手です。

そのため、先ほど伝えたことを忘れてしまうなど「物忘れ」という状態にもなります。

社会的行動障害

感情や欲求のコントロールが低下し、怒りやすくなったり、我慢できなくなることがあります。

また、活動意欲が低下して何もする気がおきなくなるなどの症状があります。

身体的、言語的に障害がなくても感情のコントロールがうまくできず、人間関係を作れない、引きこもりとなることで生活の営みを送ることが難しくなることもあります。

遂行機能障害

目標や計画を立てたり、それを実際に行動する、行動を修正することが行えなくなる障害です。

他者に指示されたことができても、自分で優先順位を考えて行動することが難しくなります。

看護師の役割とは

このように高次脳機能障害と言っても、障害される脳の部位によって生じる症状は全く異なります。

言語、記憶、感情、行動障害が生じた場合、最も混乱しているのは患者さまです。

失語症の患者の場合、言葉がでず言いたいことが伝わらないことに苦痛を感じる患者は少なくありません。

その時は患者が焦らず気持ちを伝えれるような環境を整え、日々の生活を看護師が支援します。

日常生活へ復帰できるように生活リズムを整えて、食事、トイレ動作や整容などその人に応じた必要な能力を身につけるための日常的な支援やリハビリのサポートを行うことが看護師の役割です。

また、患者さまだけでなく、ご家族へもサポートを行い、障害の理解を深めてもらい、自宅へ帰っても継続して生活できるような支援を行います。

看護の観察項目について

看護師が把握すべき主な観察項目は以下です。

- 患者の基礎疾患の有無、障害の部位を把握する

- 高次機能障害の種類や程度、症状を把握する

- 治療方針とその内容を把握する

- 患者の精神状態の状況

- リハビリへの意欲の程度

- 患者・家族の疾患への理解度

- コミュニケーション手段、ケア方法などの確認

- リハビリ状況を把握する

- 退院後の生活、必要な支援を明確にする

これらを把握し、医師、作業療法士などの他の医療スタッフと協力して患者さまの観察、看護の支援を行ないます。

適切なコミュニケーションや対応の仕方とは

高次機能障害は言語、記憶、感情、行動障害はどれかひとつだけでなく、複数関連することが少なくありません。

そのため注意しなければならないことはコミュニケーションエラーが起こりやすくなるということです。

なぜなら患者さま自身がうまく言えない、伝わらない、忘れてしまうことでストレスを感じやすくなるからです。

そのため看護師は患者の話を聞くときの姿勢、関わり方や環境作りに配慮したコミュニケーションを意識的に行なっています。

失語症の場合

落ち着いた環境で表情や視線を見ながら、言葉はゆっくりと短い文を話すようにします。

言葉で伝わらなければ、ジェスチャーや絵を書いてもらうなど本人ができることを取り入れながら会話を進めることも効果的です。

返事をしても理解しているとは限らないので、理解できているか確認する必要があります。

患者さまの言葉がたどたどしい場合でも、子供扱いをしないように注意が必要です。

注意障害の場合

患者が意識を向けてもらうような状態を作ります。

そのために覚醒をよくしておくことです。

日常生活リズムを整えて、ベッドから起きている時間を作ります。

注意が散漫しないように、食事中はテレビを消したり作業をしている時は声をかけないなど1つのことに集中して行えるような環境作りを行います。

記憶障害の場合

新しいことを覚えることが苦手なため、決められた1日のスケジュールを立てます。

それを繰り返し行うことで、決まった行動が行えるように関わります。

物忘れを起こすことで、同じことを繰り返し話すことが多くの場面で見られます。

家族へもそのような症状があることを伝え、根気よく接してもらうように説明します。

まとめ

高次脳機能障害は、損傷した脳の部位によって現れる障害はさまざまです。

言語、記憶、感情、行動などの障害によって以前にような日常生活を送ることが難しくなることがあります。

看護師は、入院中から患者の日々の生活に寄り添います。

退院後の生活も見据え、生活リズムを整え、コミュニケーションが円滑に行えたり、患者自身が十分に行えない生活行動が行えるようにリハビリなども含めた看護支援を行います。

患者だけでなく、家族へも病気について理解を深めてもらい継続して、安心して生活できるように支援を行なっていくことが看護の役割です。

高次脳機能障害がある方やその家族は、入院から退院して地域で生活してからも医療・看護のサポートを安心して受けていただければと思います。

よくあるご質問

高次機能障害とは?

高次脳機能障害は、脳の大脳という部位が障害されることで起こる言語、記憶、思考、判断といった認知する能力や感情、行動の障害です。

そのため、以前のような生活動作や感情表現が行えなくなり、日常生活が難しくなることが少なくありません。

<参考>

◆ いまさら聞けない看護技術(高次機能障害の分類と特徴):https://www.nurse-happylife.com/14916/

◆ ナースのヒント(高次脳機能障害の看護|障害部位との関連から見る症状と看護計画、研究について):https://j-depo.com/news/higher-brain-dysfunction.html

あわせて読みたい記事:高次脳機能障害への対応の仕方

外部サイトの関連記事:脳卒中による痺れと麻痺の改善策をご紹介

コメント