この記事を読んでわかること

・頚椎症性脊髄症とは

・頚椎症性脊髄症のリハビリ

・日常生活での禁忌事項

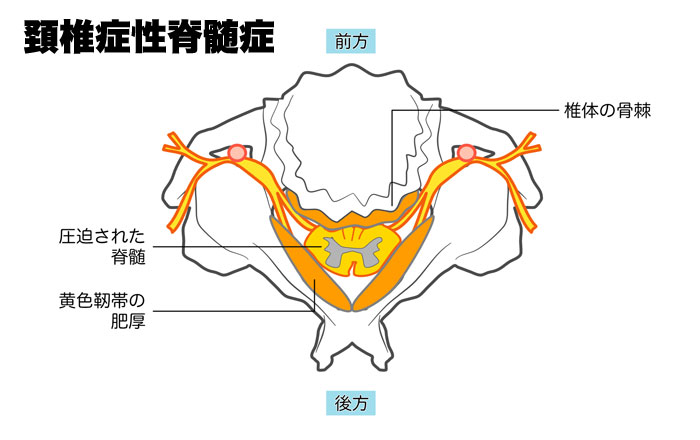

頚椎症性脊髄症とは、加齢の変化によって頚椎の変形や椎間板の膨張、靭帯が分厚くなるなどで、脊髄が通る脊柱管が狭くなり脊髄が圧迫される病気です。

脊髄が圧迫されることによって、手のしびれや筋力低下、歩行障害などが起こります。

この記事では、頚椎症性脊髄症の方が「どのようなリハビリを行うのか」「やってはいけないことはなんなのか」を解説します。

頚椎症性脊髄症とは

頚椎症性脊髄症とは、加齢の変化によって頚椎の変形や椎間板の膨張、靭帯が分厚くなるなどで、脊髄が通る「脊柱管が狭くなり脊髄が圧迫される病気」です。

「普段から下を向いた状態での作業が多い」「背中が丸くなっている」など日常生活の中で繰り返される悪い姿勢が頚椎症性脊髄症の原因と言われています。

頚椎にある脊髄が圧迫されることによって、以下のような症状が現れます。

- 手や指、腕のしびれ

- 手指が動かしにくい

- 触られた感覚などの感覚障害

- 手や指、腕、肩周りなどの筋力低下

上肢

- 足のしびれ

- 歩行障害

- 足の筋力低下

- 階段の上り下りが難しい

下肢

- お腹や背中などの触られた感覚が鈍くなる

- 胸部や下腹部の圧迫感

体幹

脊髄の圧迫が重度であると症状が強く出現することが多く、手術が必要となる場合があります。

頚椎症性脊髄症のリハビリ

頚椎症性脊髄症のリハビリは、以下のようなことを行います。

- 関節可動域の維持・改善

- 筋力強化

- 姿勢の改善

- 生活指導

以下で1つずつ解説します。

関節可動域の維持・改善

手や肩、肩甲骨、足などの関節可動域の維持・改善を図ります。

なぜなら、しびれや筋力低下などの影響によって自分で動かせる範囲が制限されることがあるからです。

関節は動かさないことによって動く範囲が狭くなってしまうので、リハビリとして関節可動域運動を行います。

しかし、首の可動域運動は症状を悪化させてしまう可能性があるため、推奨されていません。

筋力強化

リハビリでは筋力運動も行います。

その理由は、脊髄が圧迫されることによって筋力低下が起こるからです。

脊髄の圧迫が起きている場所によって、筋力低下が起こる場所は違います。

筋力低下が起きている場所を適切に評価し、正しい方法で筋力強化を行う必要があります。

また、手指などは電気刺激療法を使用することも検討するといいでしょう。

姿勢の改善

頚椎症性脊髄症の方には「姿勢の改善」を行うことが重要です。

なぜなら、頚椎症性脊髄症の原因が日常生活の中で繰り返される「悪い姿勢が原因」だからです。

例えば、壁や鏡などを使った正しい姿勢の学習や不足している筋力の強化を行います。

正しい姿勢へと改善することで首にかかる負担は軽減し、症状悪化を抑制できます。

生活指導

正しい姿勢への修正に加えて、正しい動作が行えるように生活指導を行います。

理由は、無意識のうちの首に負担のかかる姿勢や動作をしてしまうことで、症状を悪化させてしまう可能性があるからです。

例えば、寝る姿勢や継続して行なって欲しいトレーニングなどの指導を行います。

首への負担が軽減され、症状悪化の抑制に繋がるため、リハビリの一環として生活指導を行います。

【禁忌】頚椎症性脊髄症でやってはいけないこと

頚椎症性脊髄症の方がやってはいけないこととは、どのようなことでしょうか。

以下の2つに分けてやってはいけないことを解説します。

- 日常生活での禁忌事項

- 運動時の禁忌事項

それでは、以下で解説していきます。

日常生活での禁忌事項

頚椎症性脊髄症の方が日常生活でやってはいけないことは、顔を下あるいは上に向いている状態が長時間続くことです。

なぜなら、顔が下あるいは上を向いている時間が長いことで、首に負担がかかり続けるからです。

例えば、読書やスマホ、パソコン操作、編み物、テレビを見る時は注意しておきましょう。

日常生活の中には顔を下に向けた状態が長時間続くものが多く、姿勢の工夫が必要です。

また、寝転んだ状態で本を読んだりテレビを見たりするのも、首の負担となってしまうので望ましくありません。

運動時の禁忌事項

頚椎症性脊髄症の方が運動時にやってはいけないことは、首の動きが大きい運動です。

なぜなら、首の動きを大きく出すことで首の負担となり、症状の悪化につながる可能性があるからです。

例えば、首周りの筋肉を鍛えるときに、動きを出してしまうと首に負担がかかってしまいます。

そのため、首周りの筋肉を強化する際は、首の動きが出ないように抵抗を加え筋肉に力を入れる運動(等尺性運動)を行うと良いでしょう。

頚椎症性脊髄症と再生医療のまとめ

頚椎症性脊髄症は頚椎の変形や椎間板の膨張、靭帯の分厚が起こることによって脊髄を圧迫してしまう病気です。

圧迫によって脊髄が障害を受ける可能性もあり、しびれや手足の動かしにくさが後遺症として残ってしまう場合もあります。

脊髄は神経であるため回復は見込めず、手術を行なっても圧迫を軽減するものであって、神経の治療ではありません。

しかし、脊髄の回復で注目されているのは再生医療です。

再生医療では脳や神経の一部として再生する効果が期待できる細胞「幹細胞」が使用されており、再生医療とリハビリを組み合わせることで効果を最大化することができます。

ニューロテックメディカル株式会社では、「ニューロテック®」として幹細胞治療の基盤特許を取得しております。

頚椎症性脊髄症に対して、再生医療と最先端のリハビリテーションを組み合わせた治療法を提供しておりますので、頚椎症性脊髄症の症状などでお悩みの患者さんやご家族の方は、ぜひご相談ください。

【ニューロテックメディカルリハビリセンター】

ニューロテックメディカルリハビリセンターは、ニューロテックメディカルが運営するリハビリテーション施設のご案内です。

当リハビリセンターは、この治療のを理解し、患者様一人ひとりのリカバーパートナーとして、リハビリを提供しています。

私たちが目指すのは、長期にわたる健康と機能の回復です。

ぜひ当施設もご利用ください。

よくあるご質問

頚椎症性脊髄症のリハビリとは?

頚椎症性脊髄症のリハビリは、保存療法のリハビリと手術療法後のリハビリがあります。保存療法では、症状悪化を防ぐためにリハビリを行い、症状に合わせて頻度・期間を調整します。また、手術療法の場合も症状などの個人差があります。数週間で退院される方から2〜3ヶ月入院し、リハビリされる方もいらっしゃいます。

頚椎症性脊髄症の寝方は?

寝る時に注意するポイントは2つあり「枕の高さを調整する」「仰向けで寝る」です。枕を高くしてしまうと、下を向いた姿勢となるため首の後ろに負担がかかってしまいます。そのため、高い枕を使用するのではなくタオルなどで調整することがおすすめです。また、うつぶせなどの姿勢は首に負担がかかってしまうため、仰向けで寝ることがおすすめです。

<参照元>

・頚椎症性脊髄症・神経根症で、してはいけないこと、注意すること|よしむら脳神経・脊椎外科クリニック

https://osaka-seboneatama.com/

・日本整形外科学会「頚椎症性脊髄症」

https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/cervical_spondylotic_myelopathy.html

あわせて読みたい記事:頚椎症性神経根症の人がやってはいけないこと

外部サイトの関連記事:脊柱管狭窄症の基本

コメント