この記事を読んでわかること

ブローカ失語症の症状がわかる

ブローカ失語症の原因がわかる

ブローカ失語症とほかの失語症の違いがわかる

症状の程度によって失語症はいくつかの種類に分類されますが、中でもブローカ失語症は言語の表出とともに、文字への理解力も低下するため、日常生活に与える影響は大きいです。

日常における他者とのコミュニケーションに支障をきたすため、厄介な病気です。

この記事では、運動性失語(ブローカ失語症)の原因や症状について詳しく解説します。

ブローカ野とウェルニッケ野の損傷による失語症の違い

ブローカ失語とは、主に左大脳半球の前頭葉に位置するBroca野が何らかの原因で損傷を受けることで生じる高次脳機能障害の1つです。

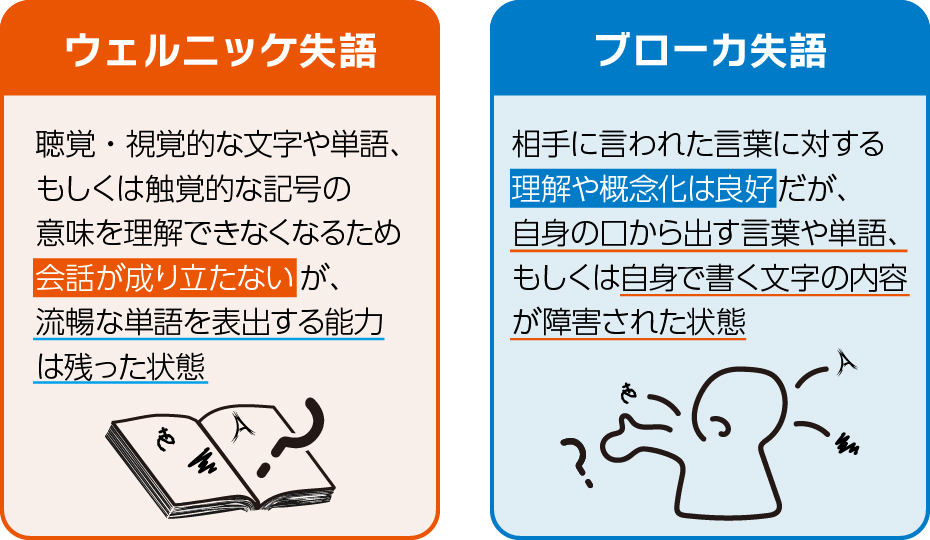

失語の2つの大別

そもそも、失語は大きく下記の2つに大別されます。

ウェルニッケ失語(感覚性失語):聴覚・視覚的な文字や単語、もしくは触覚的な記号の意味を理解できなくなるため会話が成り立たないが、流暢な単語を表出する能力は残った状態

ブローカ失語(運動性失語):相手に言われた言葉に対する理解や概念化は良好だが、自身の口から出す言葉や単語、もしくは自身で書く文字の内容が障害された状態

ブローカ失語をわかりやすく例えれば、「言われたことは理解できるが、言い返す言葉がうまく表現できない」状態です。

具体的な症状として、下記のような症状が挙げられます。

- 復唱困難

- 発話が遅くなる

- 短い語句しか話せない

- 前置詞や接続詞が減る

- 言葉の抑揚が減る

これらの症状によって、他者とのコミュニケーションが大きく障害されてしまいます。

ブローカ失語症の原因と発生メカニズム

では、なぜブローカ失語に至るのでしょうか??

主に左大脳半球の前頭葉後下部、運動皮質のすぐ前方に位置する、運動性言語を司るブローカ野が障害されることでブローカ失語に至ります。

ブローカ野は、右利きの人全員と、左利きの人の約2/3では左大脳半球に位置しており、残りの左利きの約1/3では右大脳半球に位置しているため、ほとんどの場合、左大脳半球の損傷で生じることになります。

具体的な原因としては、脳梗塞や脳出血・くも膜下出血などの脳卒中、頭部外傷、脳炎、アルツハイマー型認知症やパーキンソン病、脳腫瘍、脳膿瘍などの頭部疾患が挙げられます。

このうち、認知症などの変性疾患や脳腫瘍は時間の経過とともに症状が悪化していき、失語症も悪化するため注意が必要です。

ブローカ失語症と他の失語症の違い

先述したように、失語症にはブローカ失語以外にもいくつかの種類があります。

その分類の主なポイントは、会話を流暢に表出できるか、復唱可能か、会話をどれだけ理解できるかの3点です。

まず、会話を流暢に表出できる場合は流暢性失語、会話を流暢に表出できない場合は非流暢性失語に分類されます。

流暢性失語のうち、会話内容を理解することが困難である状態かつ復唱困難な場合はウェルニッケ失語であり、会話内容を理解することが困難だが復唱可能な場合は超皮質性感覚失語に分類されます。

流暢性失語のうち、会話内容をある程度理解できる状態だが復唱困難な場合は伝導失語、会話内容をある程度理解できる状態かつ復唱可能な場合は健忘失語に分類されます。

次に、非流暢性失語のうち、会話内容を理解することが困難である状態かつ復唱困難な場合は全失語であり、会話内容を理解することが困難だが復唱可能な場合は混合型超皮質性失語に分類されます。

非流暢性失語のうち、会話内容をある程度理解できる状態だが復唱困難な場合はブローカ失語、会話内容をある程度理解できる状態かつ復唱可能な場合は超皮質性運動失語に分類されます。

以上のように、失語症は会話への理解度や復唱可能かどうかによって病名も異なるわけです。

とはいえ、全ての患者を上記のように明確に分類できるわけではなく、複数の失語症の特性を重複して持つ方もいるため、分類には注意が必要です。

ブローカ失語とウェルニッケ失語の治療法

ブローカ失語とウェルニッケ失語の治療法は、それぞれの特徴に応じたリハビリテーションや言語訓練を組み合わせて行います。

ブローカ失語では、発語訓練や運動的なリハビリを通じて、ゆっくりと言葉を構成する力を強化します。

特に、反復練習や音読が効果的です。

一方、ウェルニッケ失語では、理解力の向上を目指し、言語理解訓練や意味の理解に焦点を当てたリハビリが行われます。

これにより、適切な語彙選択やコミュニケーション力が向上します。

また、補助具として言語療法士が使用するツールやデジタル機器の活用も行われ、患者個々のニーズに合わせたプログラムが提供されます。

- 薬物療法:

一部の患者さんでは、薬物療法が併用される場合があります。

例えば、記憶力改善薬や抗うつ薬などが使用されることがあります。 - 外科療法:

脳腫瘍など、外科的治療が必要なケースも存在します。 - リハビリテーションの期間:

リハビリテーションは長期的な取り組みが必要であり、患者さんの意欲と周囲のサポートが重要であることを強調するべきです。 - その他の治療法:

脳卒中後の失語症に対しては、機能的電気刺激療法などの新しい治療法も研究されています。

失語症の症状や原因・最新治療法について再生医療担当医が徹底解説!

ブローカ失語とウェルニッケ失語についてのまとめ

今回の記事では、 運動性失語(ブローカ失語症)について詳しく解説しました。

ブローカ失語は失語症のうち、会話が流暢に話せず、復唱が困難になる病気です。

脳梗塞によって発声に関わる筋肉が麻痺して生じる構音障害とは異なり、失語症は運動機能の問題ではなく、言語に関する理解などの問題で生じます。

原因にもよりますが、主に脳卒中に伴う失語症の場合、完全に症状を改善させることは困難であり、言語聴覚療法や薬物療法、機能的電気刺激療法などによる継続的な治療が必要です。

特に、発症早期に言語療法によって介入することで、予後を改善させることが知られています。

また、最近では「ニューロテック®」と呼ばれる『神経障害は治るを当たり前にする取り組み』も盛んです。

ニューロテックメディカルでは、狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療『リニューロ®』を提供しています。

神経機能の再生を促す再生医療と、デバイスを用いたリハビリによる同時治療「神経再生医療×同時リハビリ™」によって、ブローカ野の再生や、それに伴う失語症の改善が期待されます。

よくあるご質問

ブローカ失語症の特徴は?

ブローカ失語症の特徴は、相手の言っている言葉がある程度理解できるにも関わらず、それに対しての適切な言葉を表出できない点です。

また、言われた言葉をそのまま復唱する能力や、しばしば文字を書く能力も低下します。

ブローカ失語症はどこが障害される?

ブローカ失語症は、運動性言語を司るブローカ野が障害されることで発症します。

ブローカ野は、多くの場合左大脳半球の前頭葉後下部、運動皮質のすぐ前方に位置しており、脳卒中や脳腫瘍、認知症などの変性疾患が原因となって発症します。

<参照元>

・MSDマニュアル|神経疾患/脳葉の機能および機能障害/失語:https://www.msdmanuals.com/ja-jp/プロフェッショナル/07-神経疾患/脳葉の機能および機能障害/失語

・J STAGE|失語症:https://www.jstage.jst.go.jp/article/hbfr/29/2/29_2_194/_pdf/-char/ja

関連記事

あわせて読みたい記事:脳梗塞による失語症とは

外部サイトの関連記事:幹細胞治療による失語症の改善結果

コメント