この記事を読んでわかること

・脳梗塞後の栄養で注意するポイントは何か

・減塩のポイントは何か

・脳梗塞の予防に効果の期待できるサプリメントは何か

脳梗塞は、高血圧による動脈硬化などが原因で脳の血管がつまり、その先の脳の部分に血液が送られなくなってしまうことで起こる脳の障害のことです。

再発のリスクも高いため、脳梗塞後にも生活習慣を改善していくことが大切です。

今回の記事では、脳梗塞後の食事と栄養管理についてのポイントをご紹介していきます。

心血管健康をサポートする食材の選び方

脳梗塞は再発傾向がとても高い疾患です。

脳梗塞には、高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病のために動脈硬化が進み、脳の大きな血管が詰まってしまうアテローム血栓性梗塞や、心房細動などが原因となり血栓が脳の血管に詰まる心原性脳塞栓症、また細い血管が詰まるラクナ梗塞の大きく3つのタイプに分類されます。

そして、1年以内の再発率は、心原性脳塞栓症で19.6%、アテローム血栓性梗塞で14.8%、そしてラクナ梗塞で7.2%とする報告もあります。

そのため、脳梗塞の再発を防ぐことは極めて大切です。

脳梗塞の再発を予防することは、血管危険因子の管理と抗血栓療法に分けて考えられています。

薬物による治療をきちんと受けることはもちろん、日々の生活の中での食事に気をつけることも重要です。

脳梗塞後の食事で気をつけるべきポイントとしては、心血管の動脈硬化を予防したり進行を遅くしたりするために、塩分や飽和脂肪酸やコレステロールの取りすぎに気をつけることが上げられます。

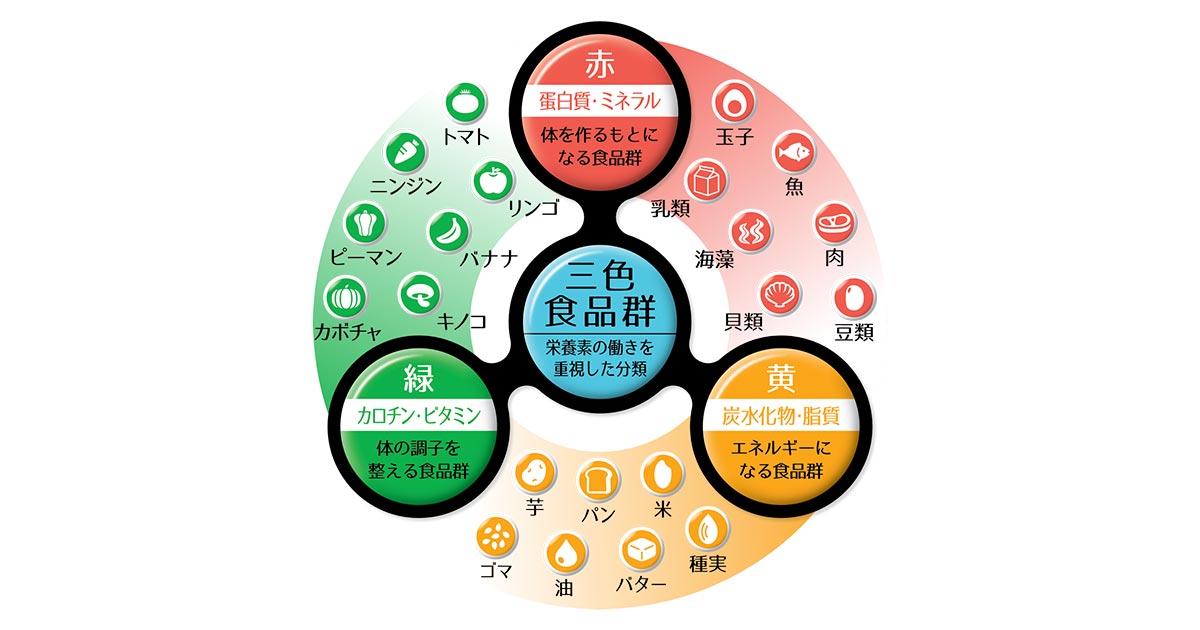

さらに、以下のような食材も心血管の健康をサポートする効果が期待できます。

- 血栓予防やLDLコレステロールを下げる働きのある、DHAやEPAを多く含む青魚(サバ、アジ、イワシなど)

- 抗酸化物質であるβカロテンやビタミンCを多く含む緑黄色野菜

- 腸内でコレステロールや中性脂肪を吸着し、排便時に外に排出するのを助ける水溶性食物繊維やカリウムを多くふくむ海藻類

- 抗酸化作用のあるポリフェノールを含むブルーベリーやいちごなどの果物

- LDLコレステロールを下げる働きがあるオレイン酸を含むオリーブオイル、菜種油

- 筋肉と血管の収縮を防ぐ大豆やマグネシウムを含む大豆製品(納豆、豆腐など)

つまり、こうした食材を選びながら、野菜中心の食生活を送るのが良いかと考えられます。

塩分の適量と注意点

脳梗塞をはじめとする脳出血、クモ膜下出血といった脳卒中の発症の強いリスクは高血圧です。

そして、高血圧の主な原因は、食塩の摂り過ぎです。

高血圧治療ガイドラインでも、食塩の摂取目標は、1日6g未満とされています。

しかし今まで濃い食事に慣れていた方がいきなり薄味にするのは大変でしょう。

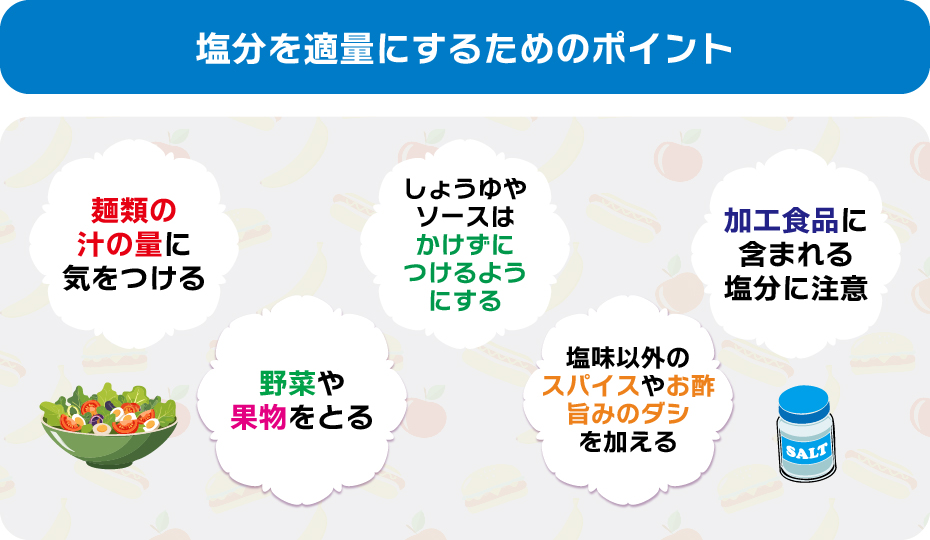

そこで、塩分を適量にするためのポイントについて紹介します。

- 麺類の汁の量に気をつける:ラーメンやうどんの汁を残すと、塩分の60%以上をカットできる可能性があります。

- しょうゆやソースはかけずにつけるようにする

- 加工食品に含まれる塩分に注意:漬物や魚の干物、ハムやチーズなどの加工食品には塩分が多く含まれます。

加工食品を避ける方法としては、生の魚や肉を購入し、その味になれていくことがあげられます。 - 野菜や果物をとる:野菜や果物には、食塩の排泄を助ける役割があるカリウムが多く含まれています。

1日あたり野菜は350g、果物は150gが推奨されています。 - 塩味以外のスパイスやお酢、旨みのダシを加える

こうした減塩方法を試してみましょう。

脳梗塞予防に有効なサプリメント

それでは、ここからは脳梗塞の予防のために効果が期待できる成分が含まれるサプリメントをご紹介します。

ただし、薬を内服している場合などには、飲み合わせが悪い場合がありますので、主治医などに一度相談してみましょう。

DHA・EPA

DHAやEPAといった成分には血栓予防やLDLコレステロールを下げる働きがあります。

血栓ができるのを防ぐことで、脳梗塞の発症も予防することが可能になると考えられます。

葉酸

ビタミンB群の1つである葉酸は、ホモシステインという動脈硬化性疾患のリスクとなる物質を下げる働きがあります。

葉酸を十分にとることで、心血管疾患や認知症の予防にも期待できます。

ビタミンE

ビタミンEには、脳梗塞の原因となるような動脈硬化を予防する効果のある抗酸化作用があります。

オメガ3脂肪酸

オメガ3脂肪酸は、脳梗塞のリスクを減らす可能性があるというエビデンスがあります。

まとめ

今回の記事では、脳梗塞後の食事や栄養管理について解説しました。

脳梗塞の再発を予防するためにも、脂質や食塩の取りすぎには注意が必要です。

一方で、脳梗塞で傷ついた脳神経の修復は難しいことが多いです。

そのため、私たちニューロテックメディカルでは、『神経障害が治るのを当たり前にする取り組み』を、ニューロテック®と定義しました。

そして、脳卒中や脊髄損傷、神経障害の患者さんに対する『狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療』を、リニューロ®として始めました。

リニューロ®は、同時刺激×神経再生医療、骨髄由来間葉系幹細胞、神経再生リハビリにて『狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療』です。

脳梗塞後の後遺症に対する再生医療にご興味のある方は、当院にぜひご相談ください。

よくあるご質問

脳梗塞の患者に経管栄養をするのはなぜですか?

脳梗塞の後遺症で、嚥下障害があるような方には経管栄養が用いられます。

経管栄養によって消化管機能を促進する効果も期待でき、また、腸管免疫を刺激することで全身免疫状態の改善にもつながるというメリットがあるからです。

脳梗塞で食べてはいけない食べ物は?

飽和脂肪酸が多く含まれる、牛肉や豚肉、鶏肉などの肉類の脂肪の多い部分は食べ過ぎないようにしましょう。 また、 食塩の取り過ぎは高血圧の原因になるので、カップラーメンなどの加工食品にも注意しましょう。

<参照元>

脳梗塞:これからの再発予防治療*.神経治療.2018;35(4):439-443.:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsnt/35/4/35_439/_pdf

脳血管疾患(脳梗塞・脳内出血・くも膜下出血)予防のための食事とは | 健康長寿ネット:https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/eiyou-shippei/yobou-nou-socchu-shokuji.html

減塩のポイントについて学ぼう 東浦町保健センター:https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/material/files/group/4/160201_11.pdf

高血圧治療ガイドライン 日本高血圧学会:https://www.jpnsh.jp/data/jsh2019/JSH2019_noprint.pdf

健康寿命延伸におけるグルコサミンおよび ファンクショナルフードの臨床的意義.Functional Food Research.2019.15:11-21.:https://www.jstage.jst.go.jp/article/ffr/15/0/15_11/_pdf/-char/ja

厚生労働省eJIM | オメガ3系脂肪酸 | サプリメント・ビタミン・ミネラル | 医療関係者の方へ:https://www.ejim.ncgg.go.jp/pro/overseas/c03/10.html

あわせて読みたい記事:脳卒中と動脈硬化の関係とは

外部サイトの関連記事:脳梗塞後の日常生活の管理と家族支援

コメント