この記事を読んでわかること

・脳卒中患者の年齢別平均余命

・脳梗塞と脳出血の予後

・脳梗塞の死亡率は?

脳梗塞とは、脳の血管が詰まることで、脳への血液が途絶えてしまい、脳にダメージを与える「脳卒中」の一種です。

動脈硬化が原因となることが多いです。

脳の血管が完全に閉塞してしまうと、酸素や栄養を届ける血流が途絶え、脳細胞は死滅します。

そのため、手足が動かしにくくなったり、言葉が話せなくなったり、感覚障害など、さまざまな後遺症が残る可能性があります。

重症例では、麻痺や意識障害が強く、寝たきり状態になることもあります。

脳梗塞は「虚血性脳卒中」とも呼ばれています。

この脳梗塞を起こすと、その程度に応じて脳梗塞を起こした年代に応じて平均余命が異なることが知られています。

そこで今回の記事では、この平均余命の違いについて、過去の研究結果などをもとにご紹介します。

脳卒中患者の死亡リスクは年齢でどう変わるか?

まずそれぞれの年代別の平均余命を説明する前に、過去に発表された脳卒中患者の年齢別平均余命を調べた研究をご紹介しておきます。

なお、脳卒中は、脳梗塞だけでなく、脳出血やくも膜下出血といった「脳内で出血が起こる病気」も含まれています。

(出典:Shavelle RM, et al. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases. 2019;28(12):104450)

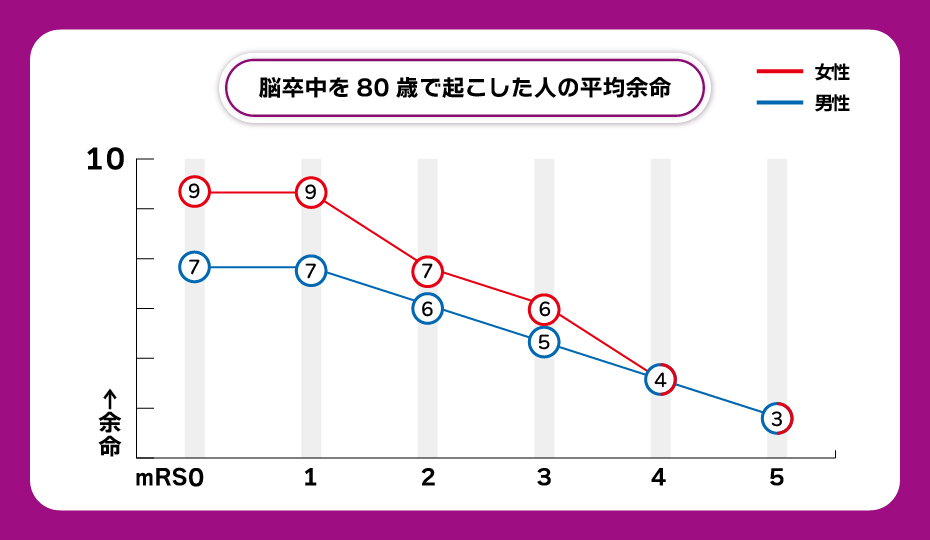

この論文では、過去に脳卒中患者を長期間追跡した調査を集め、そのうち年齢、性別、modified Rankin Scale(mRS)などの要因の影響を加味しながら生存率を調べた、11件の研究を詳しく調べています。

そしてその結果から、年齢別平均余命を計算しています。

この11件の研究のなかには、日本からの報告も2件含まれています。

なお「modified Rankin Scale(mRS)」とは、脳卒中を起こしたあとの障害の程度を表現した障害等級のことです。

具体的には以下のように決められています。

0は症状なし、1~2は軽度、3~4は中等度の障害、5は寝たきりで排泄も含め常に介助が必要な状態を意味します。

- 0:全く症状がない

- 1:症状はあっても明らかな障害はなく、日常生活を送ることができる

- 2:軽度の障害があり、以前の活動が全て行えるわけではないが、自分の身の回りのことはできる

- 3:中等度の障害があり、何らかの介助を必要とするが、歩行は介助なしにできる

- 4:中等度から重度の障害があり、歩行や食事は着脱衣など日常生活に介助が必要となる

- 5:重度の障害があり、寝たきりであり排泄も含め、常に誰かの介助を必要とする

数字が大きいほど日常生活への支障が大きいことを表します。

そしてこの論文では、mRSに合わせ、男女別、年齢別平均余命を計算しています。

続けてこの論文の結果をご説明します。

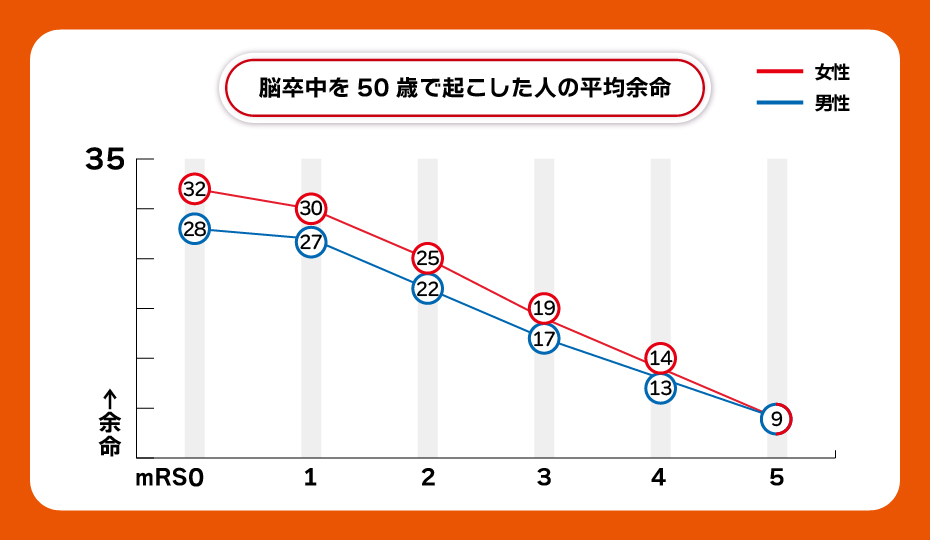

脳梗塞を50代で起こした人の平均余命

脳卒中を50歳で起こした人の平均余命は、mRS0から5の順に、男性では28年、27年、22年、17年、13年、9年、女性では32年、30年、25年、19年、14年、9年となっていました。

全く病気をしていないアメリカの人の50歳の平均余命が男性で30年、女性で33年ですので、mRSが0であっても数年平均余命は短くなっていますし、mRSが5レベルになると20年以上も平均余命が短くなっていることがわかります。

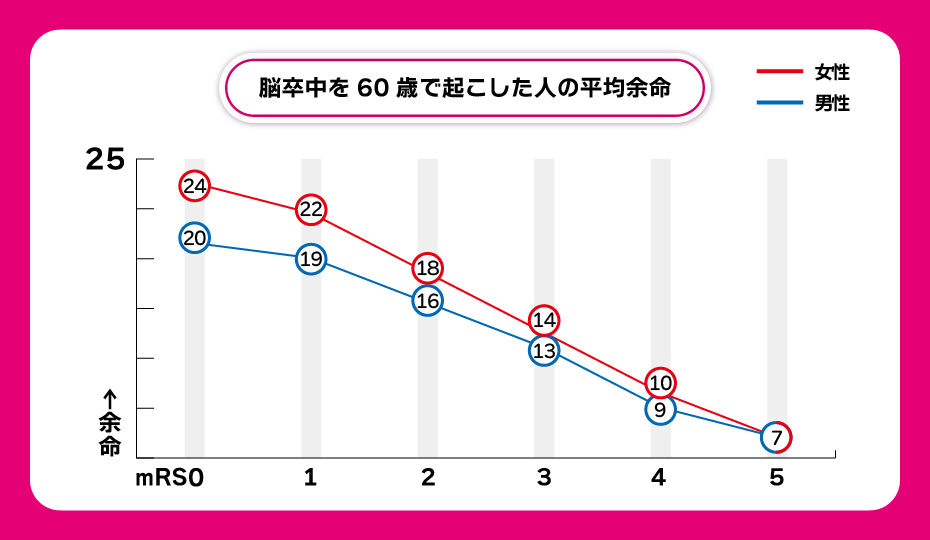

脳梗塞を60代で起こした人の平均余命

脳卒中を60歳で起こした人の平均余命は、mRS0から5の順に、男性では20年、19年、16年、13年、9年、7年、女性では24年、22年、18年、14年、10年、7年となっていました。

なお全く病気をしていないアメリカの人の60歳の平均余命は、男性で22年、女性で25年でした。

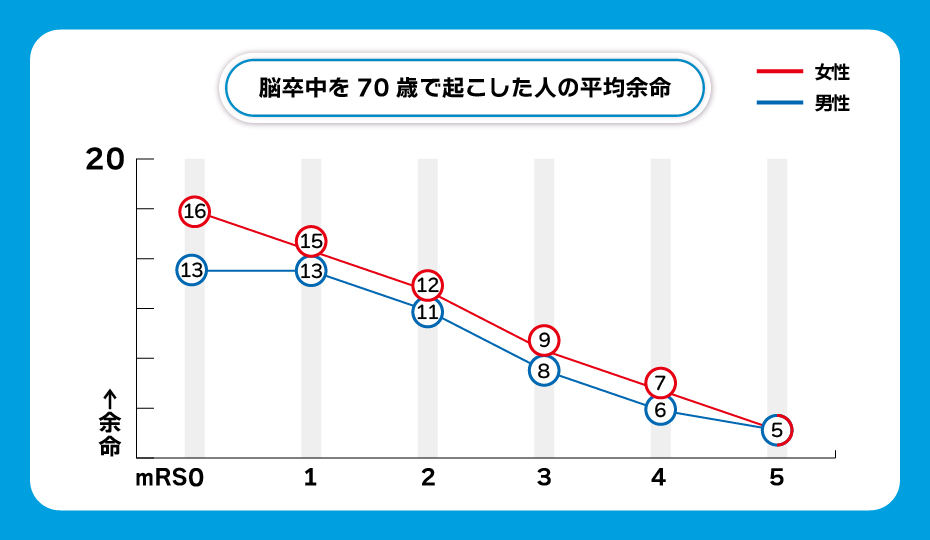

脳梗塞を70代で起こした人の平均余命

脳卒中を70歳で起こした男性の平均余命は、mRS 0-5でそれぞれ13年、13年、11年、8年、6年、5年であり、一般人口の平均余命が14年ですので、それぞれ1年、1年、3年、6年、8年、9年短縮していることがわかりました。

同じく70歳の女性では、一般人口の平均余命である17年からそれぞれ1年、2年、5年、8年、10年、12年も短縮していました。

脳梗塞を80代で起こした人の平均余命

脳卒中を80歳で起こした男性の平均余命は、mRS 0-5でそれぞれ7年、7年、6年、5年、4年、3年であり、一般人口の平均余命が8年ですので、それぞれ1年、1年、2年、3年、4年、5年短縮していることがわかりました。

同じく80歳の女性では、一般人口の平均余命である10年からそれぞれ1年、1年、3年、4年、6年、7年短縮していました。

脳梗塞と脳出血の平均余命の違い

ご紹介した結果は、脳卒中全体の平均余命です。

脳卒中には、脳梗塞と脳出血が含まれますので、この両者で平均余命が違う可能性があります。

この疑問に回答を与えてくれるのが、2013年にオランダから発表された研究でしょう。

1980年から約20年間でオランダのある病院に入院した18歳から50歳までの成人の脳卒中患者のうち、発症後の急性期である30日を生き延びた方の経過を観察した研究です。

脳梗塞を起こした人が606人、脳出血が91人含まれています。

この研究の結果、発症後20年間の累積死亡率は脳梗塞で26.8%、脳出血で13.7%になっていました。

また脳梗塞を起こした方の20年累積死亡率は、男性のほうが女性よりも高いことや脳梗塞のすべてのタイプにおいて、観察された死亡率は期待された死亡率を上回っていることもわかりました。

以上から、脳卒中のなかでも脳梗塞の方が脳出血に比べて長期の死亡率が高くなること、つまり平均余命は短くなることがわかりました。

したがって、先にご紹介した結果は、脳梗塞を起こした方にとっては、より短くなる可能性があることがわかります。

脳梗塞後のリハビリと生活習慣

脳梗塞後のリハビリは、筋力低下の防止や機能回復に役立ちます。

脳梗塞後のリハビリは、筋力低下の防止や機能回復に役立つとともに、寝たきりを防ぐための最も重要な取り組みです。

加えて、生活習慣の見直しも重要です。適度な運動、食事管理、禁煙、降圧薬の服用は再発リスクを下げ、長期的な生存率の向上に貢献します。

定期的な医師の診断を受け、血圧・血糖値をコントロールすることが予防の鍵です。

「寝たきり」とは、脳の血管が詰まり脳細胞が損傷することで、運動機能、意識、言語機能などに障害が起こり、自力での起き上がりや歩行、食事などが困難となり、日常生活の多くをベッド上で過ごす状態をいいます。

寝たきり状態になると、褥瘡、筋力低下、関節拘縮、誤嚥性肺炎、尿路感染症などの身体的障害が起こりやすくなるので要注意です。

寝たきりを防止するためには、生活習慣の見直しも重要です。適度な運動、食事管理、禁煙を心がけましょう。

結果、脳梗塞の再発リスクを下げ、長期的な生存率が向上します。

加えて、定期的な医師の診断を受け、血圧・血糖値を適切にコントロールすることも大切です。

脳梗塞後の年代別平均余命についてのまとめ

脳梗塞を起こした人は、例え軽い症状であったとしても、健康な人よりも寿命が短くなってしまうこと、また脳出血よりも予後が悪くなることがわかりました。

また、脳梗塞を起こした年齢や障害の程度によって平均余命は変化します。

特に障害が重い場合には寿命の短縮が顕著になりますが、適切なリハビリと生活習慣の管理により、生活の質と予後を改善することは可能です。

患者さんの生活をある程度質の高い状態にまで回復することを目指し、リハビリや再発予防に取り組みましょう。

よくあるご質問

脳梗塞の余命は?

脳梗塞の余命は発症した年齢によって大きく左右されます。5年生存率(脳梗塞を発症した方が5年後に生存していた割合)は65歳未満では86.3%だったのに対して、75歳以上では46.1%だったというデータがあります。

脳梗塞の死亡率は?

令和元年の1年間に脳梗塞でなくなった方は約5万9千人、人口10万人あたりで換算すると48人になります。

関連記事

あわせて読みたい記事:

脳出血の5年生存率を再生医療で延ばせるか

脳梗塞後に利用できる補助金制度

脳卒中の再生医療について

外部サイトの関連記事:脳出血で後遺症を改善できそうな治療とは

コメント