この記事を読んでわかること

・脂質異常症(高脂血症)が動脈硬化を引き起こし、脳梗塞のリスクを高める仕組みがわかる。

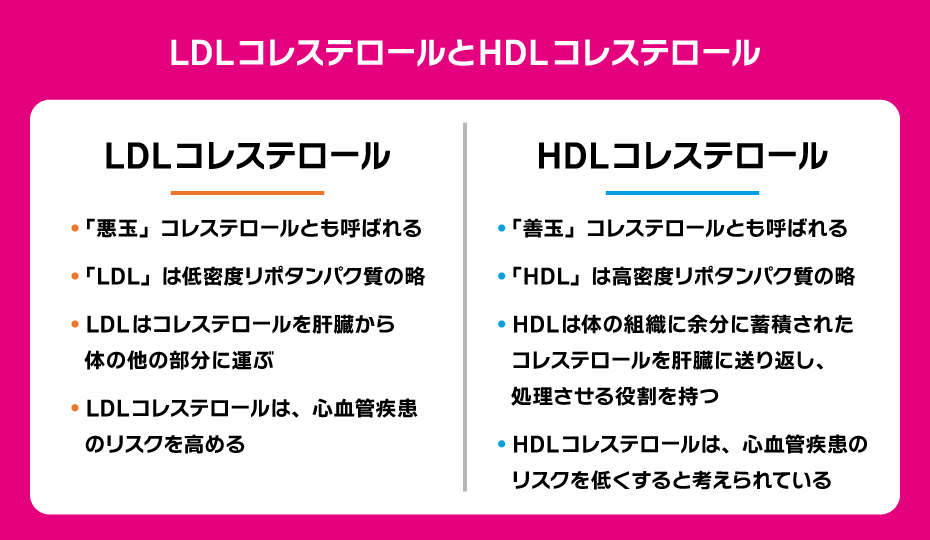

・LDLコレステロールや中性脂肪の増加が血管に与える影響と、HDLコレステロールの役割がわかる。

・アテローム血栓性脳梗塞やラクナ梗塞の違いと、脂質異常症が関与するメカニズムがわかる。

脂質異常症(高脂血症は2007年に脂質異常症に変更されました)は動脈硬化を進行させ、脳梗塞のリスクを高める主要因の一つです。

特にLDLコレステロールが高いと血管が詰まりやすくなり、アテローム血栓性脳梗塞を引き起こす可能性があります。

本記事では、脂質異常症と脳梗塞の関係、予防法、適切なリハビリについて詳しく解説します。

ぜひ参考にしてみてください。

脂質異常症(高脂血症)が脳梗塞のリスクを高める仕組みとは?

脳梗塞は、高血圧が長く続くことで動脈硬化が進行し、その結果脳の血管が詰まってしまいます。

脳梗塞発症の危険因子として、高血圧の他に不整脈(心房細動)、糖尿病、喫煙、肥満などがあります。

また、メタボリックシンドロームもリスク因子となります。

また、脂質異常症は動脈硬化の最大の危険因子とも言われています。

脂質異常症(以前は高脂血症と呼称)は、血液中の脂質の値が基準値から外れた状態のことです。

脂質異常には、LDLコレステロール(悪玉コレステロール)、HDLコレステロール(善玉コレステロール)、トリグリセライド(中性脂肪)の血中濃度の異常があります。

これらは、いずれも動脈硬化が進行してしまう要因となります。

なお、LDLコレステロールの異常としては、140mg/dL以上で高LDLコレステロール血症と呼びます。

LDLコレステロールと動脈硬化の関連性

LDLコレステロールの異常は、動脈硬化とどのように関連しているのでしょうか。

コレステロールは、身体にとって不可欠な原料です。

例えば、コレステロールは特定のホルモンを作るために必要となります。

また、細胞の膜である「細胞膜」を作るためにも重要な構成要素となっています。

コレステロールは水、または血液に溶けないため、肝臓でリポタンパク質と結びつき、LDLやHDLとして血液中を移動します。

この小胞は、コレステロールとタンパク質、脂質などで作られています。

このタンパク質と脂質をまとめて、リポタンパク質と呼びます。

リポタンパク質は、以下の2つのグループに分けられます。

- LDLコレステロール

- 「LDL」は「低密度リポタンパク質」の略です。

このLDLは、コレステロールを肝臓から体の他の部分に運びます。

このLDLコレステロールは、心血管疾患のリスクを高めるため、「悪玉」コレステロールと呼ばれることもあります。 - HDLコレステロール

- 「HDL」は「高密度リポタンパク質」の略です。

このHDLは、体の組織に余分に蓄積されたコレステロールを肝臓に送り返し、処理させる役割を持ちます。

このHDLコレステロールは、心血管疾患のリスクを低くすると考えられているため、「善玉」コレステロールと呼ばれることもあります。

さて、コレステロールが過剰だとなぜ良くないのでしょうか。

LDLコレステロールが血液中に多くなると、血管の内壁に入り込みやすくなります。

特に、LDLが酸化されると、マクロファージ(食細胞)がこれを貪食し、泡沫細胞を形成します。

この泡沫細胞が蓄積すると、動脈硬化のプラーク(粥状硬化病変)が作られ、血管が狭くなります。

動脈硬化が進行すると、プラークが破裂しやすくなり、その結果、急速に血栓が形成されます。

この血栓が血流を遮断すると、心筋梗塞や脳梗塞を引き起こす危険性が高まります。

また、HDLコレステロールが少ない場合には、血液中の余分なコレステロールが回収されることなく、溜まってしまう原因となります。

中性脂肪も、間接的に動脈硬化の原因となります。

中性脂肪が増えすぎると、LDLが小型化し(小型LDL)、血管壁に沈着しやすくなります。

また、中性脂肪が多いと、HDLコレステロールが低下し、余分なコレステロールを回収する働きが弱まります。

そのため、中性脂肪の増加は、間接的に動脈硬化を進行させる要因となります。

脂質異常症(高脂血症)が引き起こす脳梗塞のタイプとは?

動脈硬化によって形成されたプラークが破綻し、血栓が形成されることで発症する脳梗塞をアテローム血栓性脳梗塞と呼びます。

このタイプの脳梗塞では、脳の大きな動脈が詰まりやすく、重篤な後遺症を残すこともあります。

また、脳の細い穿通動脈が詰まるタイプの脳梗塞をラクナ梗塞といいます。

脂質異常症は主に大血管の動脈硬化を引き起こしますが、全身の血管に影響を及ぼすことで、間接的にラクナ梗塞のリスクを高める可能性があります。

まとめ

今回の記事では、脂質異常症(高脂血症)と脳梗塞の関係について解説しました。

脂質異常症、特に高LDL血症は、動脈硬化のリスクを高めることが知られています。

脂質異常症の危険因子としては、過食や多量の飲酒、運動不足、脂質の摂りすぎ、高カロリー食、喫煙、高血圧、糖尿病、そして遺伝的要因があります。

そのため、生活習慣の見直しや改善、場合によっては治療が大切です。

脂質異常症との関連が深いアテローム血栓性脳梗塞は、発症してしまうと命が助かっても後遺症が残ることも多い病気です。

適切なリハビリを行うことで、運動機能や日常生活動作(ADL)の回復を促すことが可能です。

そこで、ニューロテック、脳梗塞脊髄損傷クリニックなどでは、脳卒中・脊髄損傷を専門として、狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療『リニューロ®』を提供しています。

また、リニューロ®では、同時刺激×神経再生医療®、骨髄由来間葉系幹細胞を用いて狙った脳や脊髄の治る力を高めた上で、神経再生リハビリ®を行うことで神経障害の軽減を目指します。

詳細については、ぜひクリニックの公式サイトをご覧ください。

よくあるご質問

- 高脂血症と脳梗塞の関係は?

- 高脂血症(脂質異常症)は動脈硬化を促進し、脳梗塞のリスクを高めます。

特にLDLコレステロール(悪玉コレステロール)が高いと、血管壁にプラークが蓄積し、血流が滞りやすくなります。

プラークが破裂すると血栓ができ、脳の血管が詰まることでアテローム血栓性脳梗塞が発症します。 - 総コレステロール値と脳出血の関係は?

- 低すぎる総コレステロール値(140mg/dL未満)は脳出血のリスクを高める可能性があります。

コレステロールは血管の構成要素であり、不足すると血管がもろくなり、破れやすくなるためです。

ただし、高すぎる場合は動脈硬化を進行させるため、適正範囲の維持が重要です。

<参照元>

・(1)脳血管障害・脳卒中 | e-ヘルスネット(厚生労働省):https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/metabolic/m-05-006

・(2)【脂質異常症】 コレステロールと中性脂肪がたまると… | 健康サポート 全国健康保険協会:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

・(3)InformedHealth.org [Internet]. Cologne, Germany: Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG); 2006-. In brief: What is cholesterol and how does arteriosclerosis develop? [Updated 2022 Feb 18]. Available:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

・(4)アテローム血栓症における血栓形成機序.2022;33(4):437-447.:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsth/33/4/33_2022_JJTH_33_4_437-447/_pdf/-char/ja

(5)脳梗塞における血栓形成メカニズム.臨床神経.2009;49:798-800.:https://www.jstage.jst.go.jp/article/clinicalneurol/49/11/49_11_798/_pdf

・脂質異常症 | e-ヘルスネット(厚生労働省):https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/metabolic/m-05-004

あわせて読みたい記事:脳梗塞と飲酒の関係

外部サイトの関連記事:血管年齢とは?脳梗塞や心筋梗塞に与える影響を解説

コメント