この記事を読んでわかること

・くも膜嚢胞とは?

・くも膜嚢胞の症状は?

・くも膜嚢胞の治療方法

くも膜嚢胞(くもまくのうほう)とは、脳や脊髄を覆う膜のひとつであるくも膜の一部に膨らみができる病気です。

生まれつき存在し原因がわからない場合や外傷などの結果生じる場合があります。

特に症状がなければ早急に治療を必要とすることはありませんが、嚢胞の膨らみが大きくなり神経を圧迫する場合は、嚢胞壁を切開する治療を行うことがあります。

くも膜嚢胞とは?

私達の脳は、硬膜、くも膜、そして軟膜と呼ばれる3層の膜で覆われています。

このうち、中央の層であるくも膜が何らかの原因でふくらみを作った状態をくも膜嚢胞と呼びます。

このくも膜嚢胞は、通常は頭のなかにできますが、脊髄の周りにできることもあります。

くも膜嚢胞が頭のなかにできると、脳と頭蓋骨の間や、脳室と呼ばれる脳の周りのポケットのなかで徐々に大きくなっていきます。

くも膜嚢胞は通常、脳脊髄液で満たされています。脳脊髄液は、脳や脊髄を取り囲み保護している液体です。

くも膜嚢胞の壁は、くも膜嚢胞のなかの液体を脳脊髄液のある外部に排出することができないため、内部に蓄積してしまいます。

子供のくも膜嚢胞は先天的なもの、つまり出生時に存在するものであることが一般的です。

これは原発性くも膜嚢胞と呼ばれます。

成長してから発生したくも膜嚢胞は、二次性くも膜嚢胞と呼びます。

原発性くも膜嚢胞の方が、二次性くも膜嚢胞よりも多く見られます。

くも膜嚢胞の症状は?

くも膜嚢胞は、いくら大きくなったとしても、脳や周囲の組織に影響を与えない限りは無症状です。

つまり症状が出にくいということです。

そのため、くも膜嚢胞があっても、頭部外傷など他の問題で検査を受けるまで気づかれないことがほとんどです。

しかし、くも膜嚢胞もできる場所や大きさに次第で症状が出る場合があります。

症状は、くも膜嚢胞の位置や大きさによって異なります。

例えば、嚢胞が脳や脊髄の神経を圧迫すると、症状が出ます。

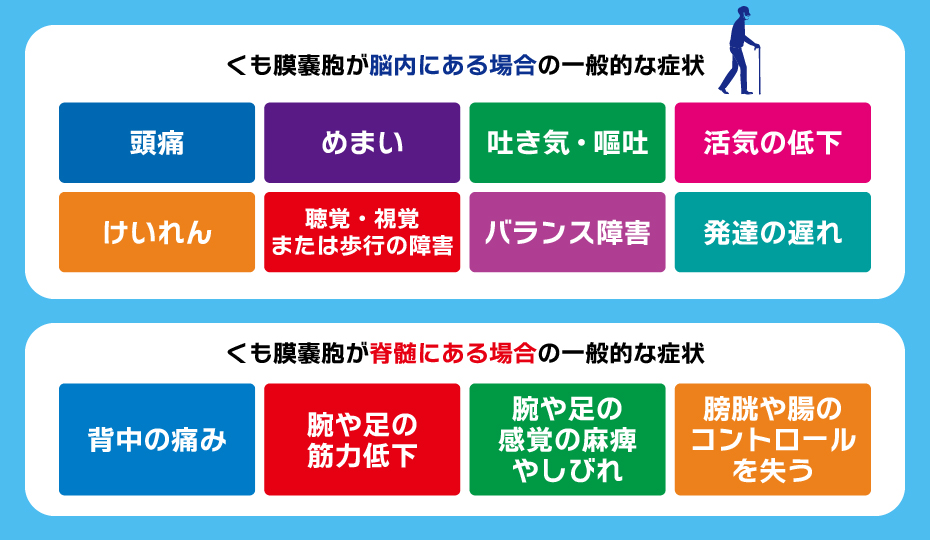

くも膜嚢胞が脳内にある場合は、以下のような症状が現れます。

- 頭痛

- めまい

- 吐き気/嘔吐

- 活気の低下

- けいれん

- 聴覚、視覚、または歩行の障害

- バランス障害

- 発達の遅れ

また脊髄にある場合は、以下のような症状を起こすことがあります。

- 背中の痛み

- 腕や足の筋力低下

- 腕や足の感覚の麻痺やしびれ

- 膀胱や腸のコントロールを失う

くも膜嚢胞の原因

原発性(先天性)くも膜嚢胞は、生まれる前の胎児の成育過程で、脳や脊髄が異常に成長することによって起こります。

この異常な成長の正確な原因は分かっていませんが、遺伝の可能性が指摘されています。

二次性くも膜嚢胞は、以下のようないくつかの原因が知られています。

- 頭部や脊髄の外傷

- 脳や脊髄の手術による合併症

- 髄膜炎

- 脳や脊髄の腫瘍

くも膜嚢胞の診断方法

病歴や診察からくも膜嚢胞が疑われる場合、一般的にCTスキャンやMRIスキャンを使って、頭部の画像検査を行うことになります。

これにより、脳や脊椎の状態を調べることができます。

CTスキャンやMRIスキャンが実施できれば、大きさや場所などの詳しい情報を得ることができます。

くも膜嚢胞の治療方法

くも膜嚢胞があっても、症状やその他の合併症を引き起こしていない場合、治療をする必要はないかもしれません。

それでもその場合、くも膜嚢胞が大きく成長していないか、その他の変化がないかを、診察や画像検査を用いて定期的に観察します。

そして問題が発生し始めたら、治療を勧めるかもしれません。

脳内にくも膜嚢胞があり、それが原因で症状が出ている場合、嚢胞から水を抜くことを考えます。

2パターンの処置があります。最初の処置では、嚢胞の近くを小さく切開して、先端に小さなカメラが付いた内視鏡を挿入します。

この内視鏡を使って嚢胞を静かに切開し、内部の液体を嚢胞の外に排出させます。

嚢胞を切開する開窓術は、開頭して行う場合もあります。

2つ目の処置では、医師が嚢胞にシャントを挿入します。これにより、内部の液体がお腹などの体の別の部分に持続的に排出されます。

症状のある嚢胞が脊柱にある場合、嚢胞を完全に除去する手術が必要となることがあります。

それが不可能な場合は、シャントを用いて嚢胞のなかの液体成分を排出することもあります。

くも膜嚢胞の予後や生活上の注意点

無症候性の嚢胞であれば、治療をしなくても通常の生活を送ることができます。

ただし主治医は一般的に、変化を観察するために定期的に受診するように勧めます。

症状のある嚢胞の場合は、水を抜いたり、嚢胞を取り除いたりすることで、症状は改善されます。

まれに、未治療の大きなくも膜嚢胞が永久的な神経障害を引き起こすことがあります。

なお、くも膜嚢胞があっても、学校の体育やクラブ活動を含め、日常生活を制限する必要はありません。

ただし、くも膜とその外側にある硬膜の間に出血がみられる硬膜下血腫を合併する危険性は通常よりも高くなるため、頭部を打撲する回数が多くなることが予想されるボクシングなどのスポーツは、避けた方がよいでしょう。

まとめ

くも膜嚢胞について、詳しく説明しました。

自分には関係ないと思うかもしれませんが、自分でも気づかないうちに脳内にできている可能性もあります。

でももし、頭痛やめまい、活気の低下、また歩行の障害やバランス障害を認めることがあれば、くも膜嚢胞の可能性を考えかかりつけ医や画像検査のできる医療施設を受診するとよいでしょう。

よくあるご質問

くも膜下嚢胞の原因は?

くも膜下嚢胞の原因は通常先天性、つまり生まれつきのものが多いです。

後天性のものだと外傷や出血、感染後の炎症等により生じるものが多く、中にはボクシングなどのスポーツ選手が罹患することもあります。

くも膜嚢胞の手術適応は?

くも膜嚢胞によって頭痛などなんらかの症状を認める場合は基本的に手術適応です。

症状を認めない場合は基本的に経過観察しますが、最終的には頭部CT検査で嚢胞の大きさを評価し、年齢なども加味して総合的に判断します。

関連記事

あわせて読みたい記事:くも膜嚢胞の原因や症状とは

外部サイトの関連記事:癒着性くも膜炎に起因する症状とは

コメント