この記事を読んでわかること

❶1日あたりのナトリウム摂取基準がわかる

❷調味料・加工食品に潜むは隠れ塩分があることがわかる

❸塩を控えつつ、ミネラルをきちんと補う方法がわかる

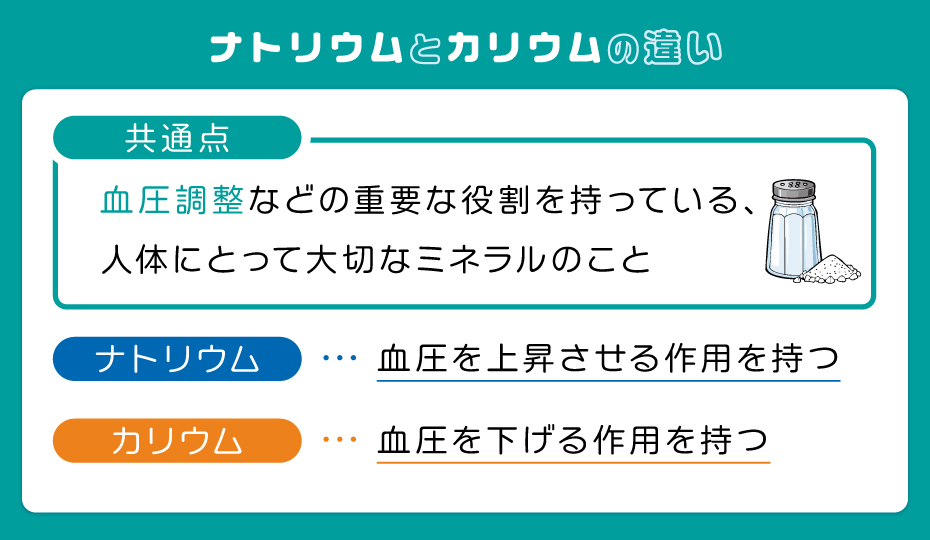

ナトリウムは、血圧調整などの重要な役割を持つミネラルですが、過剰な摂取は高血圧の原因となってしまいます。

高血圧や脳卒中を予防するためには、日々の減塩習慣が欠かせません。

この記事では、ナトリウムの摂取基準や理想的な食生活、加工食品に潜む隠れ塩分の例、さらにカリウムなどのミネラルを上手に補う方法について詳しく解説します。

1日あたりのナトリウム摂取基準と理想的な食生活

ナトリウムは、アルカリ金属元素の一つで、人体におよそ100g含まれている物質です。

カリウムとともに、体内の水分バランスなどを維持したり、筋肉の収縮や神経の情報伝達、さらには血圧を調整するという役割も持っています。

しかし、ナトリウムを過剰にとると高血圧やむくみの原因となりますので、取りすぎないように注意が必要です。

ナトリウムの1日あたりの摂取基準は、18歳以上の男性では7.5g未満、女性では6.5g未満とされています。

また、高血圧の治療においては、生活習慣改善の一環として減塩が勧められています。

この場合には、減塩目標は6g/日未満となっています。

さて、ナトリウムを適切にとるためには、どのような食生活が理想的なのでしょうか。

高血圧治療ガイドラインによると、以下のような食事パターンが血圧を下げるために有効とされています。

これは正常血圧の方であっても、血圧を適切に保つために役立つでしょう。

- DASH(Dietary Approach to Step Hypertension)食

- 野菜・果物・低脂肪乳製品が豊富で、飽和脂肪酸とコレステロールが少ない食事のこと。

- DASH-sodium食

- DASH食に、減塩を組み合わせた食事のこと。

- 地中海食、ノルディック食、伝統的な日本食に減塩を取り入れたもの

- オリーブオイルや多価飽和脂肪酸が豊富に含まれ、魚介類・穀物・野菜・果物・豆なども豊富で肉類を控える食事のこと。

減塩のためには、こうした食事パターンを意識してみると良いでしょう。

調味料・加工食品に潜む“隠れ塩分”に注意

高血圧予防には「減塩」が鍵です。

そのため、日頃の食事で塩分の使用量を控えるよう心がけている方も多いでしょう。

しかし、注意が必要なのは調味料だけではありません。

ハムやベーコンといった加工肉製品には、意外と多くの塩分が含まれています。

また、かまぼこ・はんぺん・さつま揚げなどの魚の練り製品にも、見た目以上に塩分が含まれているため、油断は禁物です。

また、日本では食塩摂取量の多くは加工食品からの摂取です。

以下は、代表的な加工食品に含まれる食塩相当量の一例です。

- ハム(ロース)薄切り3枚(30g):0.8g

- ベーコン 薄切り3枚(45g):0.9g

- ウインナーソーセージ 3本(45g):0.9g

- チャーシュー 薄切り3枚(50g):1.2g

- たらこ 中1腹分(80g):3.7g

- イカの塩辛 大さじ1(20g):1.4g

- かまぼこ ¼本(50g):1.3g

- ちくわ ½本(75g):1.6g

これらの食品は少量でも塩分を多く含むため、摂取量には十分な注意が必要です。

日々の食事では、無意識のうちに塩分を摂りすぎてしまわないよう気をつけましょう。

塩を控えつつ、ミネラルをきちんと補う方法

血圧コントロールのためには、カリウムというミネラルも重要になります。

ナトリウムの血圧上昇作用に対して、カリウムは血圧を下げる方に働きます。

そのため、野菜や果物など、カリウムを多く含む食物をとることで血圧を下げる効果が期待できます。

ただし、肥満者や糖尿病の方が果物を食べる際には、適正なエネルギー摂取の範囲内にとどめる必要があることには注意が必要です。

例えば、糖尿病ガイドライン2016では、果物は1日80kcal程度(バナナ1本、リンゴ中½個程度)までをすすめています。

また、慢性腎臓病患者さんでは、ステージに合わせたカリウム制限が必要です。

カリウムの他にも、身体のさまざまな機能を補助するミネラルに、微量元素というものがあります。

微量元素として日本人の食事摂取基準2025年版で示されているものは、鉄、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ素、セレン、クロム、モリブデンの8種類です。

(参照サイト:微量元素の働きと1日の摂取量 | 健康長寿ネット)

この中でも、特に鉄は日本人においては不足しやすいミネラルとされています。

不足すると、鉄欠乏性貧血の原因となり、疲れやすさや息切れ、顔色が悪くなるといった症状が現れることがあります。

鉄はヘム鉄と非ヘム鉄とに分けられています。

その中でも、体内に吸収されやすいヘム鉄はレバーや魚介類などに多く含まれてます。

非ヘム鉄は、のりなどの海藻類に多く含まれています。

タンパク質やアミノ酸、ビタミンCと一緒にとると吸収効率がよくなるということが知られています。

そのため、例えば昆布や鰹節でとっただしで、豆腐やワカメなどの味噌汁を作り、それとレバーの炒め物などを組み合わせる食事などで、鉄分が豊富にとれるでしょう。

脳卒中リスクを減らすための正しい塩の摂り方まとめ

脳卒中のリスクを下げるためには、まず日々の食生活で「塩分の摂りすぎ」に注意することが重要です。

調味料だけでなく、加工食品や練り製品など“隠れ塩分”を含む食品にも気を配りましょう。

こうした生活習慣の改善は、脳血管を守る第一歩です。

近年では、脳卒中後の後遺症に対して再生医療を用いた治療研究も進んでおり、神経機能の回復に新たな可能性が広がっています。

しかし、その恩恵を受ける前に、そもそも脳卒中を起こさないことが最善の選択肢です。

「正しく塩を控えること」は、将来の健康投資のひとつです。

まずは今日の一食から、無理のない減塩とバランスのよい食生活を心がけてみましょう。

よくあるご質問

- 食塩と脳卒中の関係は?

- 食塩に含まれるナトリウムを過剰に摂取すると、血圧が上昇しやすくなり、高血圧が進行します。高血圧は脳卒中の最大の危険因子とされており、塩分のとりすぎは脳卒中のリスクを高める要因となります。

- 塩分を取りすぎた時、バナナを食べたらいいですか?

- はい、バナナにはカリウムが多く含まれており、体内の余分なナトリウムを排出する働きがあります。ただし、糖尿病や腎臓病の方は摂取量に注意が必要です。バランスのよい食事とともに取り入れましょう。

<参照元>

(1)ナトリウムの働きと1日の摂取量 | 健康長寿ネット:https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/eiyouso/mineral-na.html

(2)高血圧治療ガイドライン 2019(JSH2019)作成委員会:https://www.jpnsh.jp/data/jsh2019/JSH2019_noprint.pdf

(3)食事療法について|栄養・食事について|循環器病について知る|患者の皆様へ|国立循環器病研究センター

https://www.ncvc.go.jp/hospital/pub/knowledge/diet/diet02/

(4)微量元素の働きと1日の摂取量 | 健康長寿ネット:https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/eiyouso/mineral-biryou.html

(5)ミネラル成分の鉄分の働きと1日の摂取量 | 健康長寿ネット:https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/eiyouso/mineral-tetsu.html

コメント