この記事を読んでわかること

❶脳出血の主な原因は高血圧であり、生活習慣の改善が予防に重要であることがわかる

❷1日でミネラルをどれくらい摂ればよいのか、さらにおすすめメニューについてもわかる

❸日々の食事や習慣の積み重ねが、脳出血やくも膜下出血の予防につながることがわかる

脳出血を予防するためには、高血圧を防ぐ食生活がカギとなります。

減塩を意識し、カリウムや鉄分、抗酸化成分を含む食材を積極的に取り入れることで、脳の血管を健康に保つことができます。

塩分を控える際には、加工食品の“隠れ塩分”にも注意することが大切です。

毎日の食事で無理なく予防を始めましょう。

脳の血管を守る食材とは?おすすめの食事パターン

脳卒中は、脳梗塞と脳出血、くも膜下出血を総称した脳血管障害のことを指します。

疫学的に、高血圧は脳卒中や脳卒中を含めた心血管イベントの最大の危険因子と言われています。

血圧値と脳卒中発症率との関係は直線的な正の相関関係にあり、血圧が高いほど脳卒中の発症率が高くなります。

そのため、脳の血管を守り、脳卒中を予防するためには高血圧を予防・治療することが有効です。

そのために、運動や食事などの生活習慣の改善が勧められています。

食事においては、減塩が最も大切であり、食塩量を1日6g未満にすることが理想的です。

また、カリウムや食物繊維、抗酸化ビタミンなどの摂取は循環器疾患やがんなどの予防に効果的に働くと考えられています。

(参照サイト:食生活指針の解説要領|農林水産省)

こうした点を考慮すると、以下のような食べ物を積極的にとると良いでしょう。

健康的な脂肪

オリーブオイルがおすすめです。

飽和脂肪酸の摂りすぎには気をつけましょう。

緑の葉野菜

ケールやほうれん草、ブロッコリーなどの葉野菜には、ビタミンK、ルテイン、葉酸、βカロチンなど、脳に良い栄養素が豊富に含まれています。

こうした植物由来の食品には認知機能低下を遅らせる効果があるという報告もあります。

脂肪分の多い魚

脂肪分の多い魚は、オメガ3脂肪酸が豊富に含まれています。

週に2回は食べるようにすると良いでしょう。

ベリー類

ベリー類に鮮やかな色を与える天然植物色素であるフラボノイドも記憶力の向上に役立つことが研究で明らかになっています。

ハーバード大学ブリガム・アンド・ウィメンズ病院の研究者らが行った研究では、週に2回以上イチゴとブルーベリーを摂取した女性は、記憶力の低下が最大2年半遅れると報告されています。

お茶とコーヒー

朝の一杯のコーヒーやお茶に含まれるカフェインは、短期的な集中力の向上以上の効果をもたらす可能性があります。

クルミ

ナッツは、良質なタンパク質と脂肪分が豊富に含まれています。

特に、クルミは脳の血管の健康を守り、記憶力を高める可能性があるとされています。

クルミには、α-リノレン酸 (ALA) と呼ばれるオメガ3脂肪酸が豊富に含まれています。

ALA やその他のオメガ 3 脂肪酸を豊富に含む食事は、血圧を下げ、動脈をきれいにすると言われています。

これは心臓と脳の両方に良い効果を与えます。

加工食品に潜む“隠れ塩分”に要注意!

高血圧を予防するためには、減塩が重要です。

そこで、調理に使用する塩分の量を減らすなどして気をつけている方もいるでしょう。

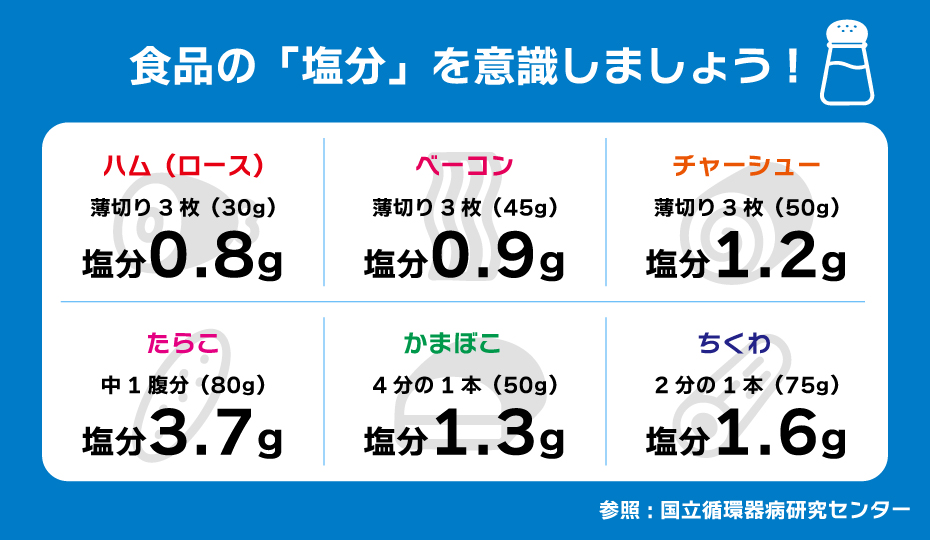

しかし、ハムやベーコンなどの肉の加工食品には食塩が多く含まれています。

また、かまぼこ、はんぺん、さつま揚げなどの魚の練り製品にも注意が必要です。

以下に、食品と食塩相当量について紹介します。

- ハム(ロース)薄切り3枚(30g):0.8g

- ベーコン 薄切り3枚(45g):0.9g

- ウインナーソーセージ 3本(45g):0.9g

- チャーシュー 薄切り3枚(50g):1.2g

- たらこ 中1腹分(80g):3.7g

- イカの塩辛 大さじ1杯(20g):1.4g

- かまぼこ ¼本(50g):1.3g

- ちくわ ½本(75g):1.6g

このような食品を食べる際には、食べ過ぎないように注意しましょう。

1日のミネラル摂取量の目安と食事例

栄養学の観点では、人の体を構成する元素の中で酸素、炭素、水素、窒素の4つを除いた元素をミネラルと呼びます。

その中でも、極少量のみ含まれているものは微量元素と呼ばれています。

日本人の食事摂取基準2025年版で示されているものは鉄、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ素、セレン、クロム、モリブデンの8種類です。

その中でも、代表的なものの1日の必要な摂取量の目安は以下のようになります。

鉄

- 18〜74歳の女性では月経なしの場合6.0mg、75歳以上の女性で5.5mg

- 18~29歳の男性では7.0mg、30~49歳の男性では7.5mg、50~74歳の男性では7.0mg、75歳以上の男性で6.5mg

亜鉛

- 18~29歳の男性で9.0mg、30~64歳の男性で9.5mg、65歳以上の男性で9.0mg

- 18〜29歳の女性で7.5mg、30〜64歳の女性で8.0mg、65~74歳の女性で7.5mg、75歳以上の女性で7.0mg

- 耐容上限量は18~29歳の男性で40mg、30~74歳の男性で45mg、75歳以上の男性で40mg、18歳以上の女性で35mg

こうしたミネラルを豊富に含む食品を積極的に摂ることが大切です。

例えば、鉄分を多く含む食品としては、牛肉やレバー、マグロ、あさり、カツオ、大根の葉やほうれん草、小松菜、切り干し大根、きくらげ、納豆、大豆などがあります。

そのため、こうした食品をふんだんに使ったメニューを、心がけると良いでしょう。

例えば、ほうれん草のおひたし、切り干し大根の煮物などです。

まとめ

脳出血を予防するには、日々の食生活の見直しが欠かせません。

とくに、減塩を意識しながら、カリウムや鉄分などのミネラルをしっかりとることが、高血圧の予防につながります。

ベリー類や緑の葉野菜、ナッツや青魚などをバランスよく取り入れることで、脳の血管を守る手助けとなります。

一方で、脳出血を含む脳卒中をすでに経験された方にとっては、再発予防だけでなく、損傷した神経機能の回復も大切な課題です。

ニューロテック®や脳梗塞脊髄損傷クリニックでは、狙った脳・脊髄の治癒力を高める再生医療「リニューロ®」により、神経障害の軽減を目指した治療が行われています。

同時刺激×神経再生医療®や骨髄由来間葉系幹細胞、神経再生リハビリ®を組み合わせることで、神経回路の再構築を促し、脳の回復力を最大限に引き出すことが期待されているのです。

脳卒中の予防も、もしもの際の回復も、日々の小さな積み重ねと、医学の進歩の力を借りて前向きに取り組んでいきたいですね。

よくあるご質問

- 脳出血の原因となる生活習慣は?

- 高血圧を放置することが最も大きなリスクです。さらに、過度な飲酒、塩分の多い食事、喫煙、運動不足、肥満などの生活習慣が脳の血管に負担をかけ、脳出血の原因となります。

- コーヒーはくも膜下出血を予防しますか?

- コーヒーに含まれるカフェインは血圧を一時的に上昇させるため、過剰摂取はくも膜下出血のリスクを高める可能性があります。一方で、適量の摂取であれば心血管系への悪影響は少ないとされています。

<参照元>

(1)脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2023〕:https://www.jsts.gr.jp/img/guideline2021_kaitei2023.pdf

(2)食生活指針の解説要領|農林水産省:https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/pdf/yo-ryo-.pdf

(3)Foods linked to better brain power – Harvard Health:https://www.health.harvard.edu/healthbeat/foods-linked-to-better-brainpower

(4)食事療法について|栄養・食事について|循環器病について知る|患者の皆様へ|国立循環器病研究センター:https://www.ncvc.go.jp/hospital/pub/knowledge/diet/diet02/

(5)微量元素の働きと1日の摂取量 | 健康長寿ネット:https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/eiyouso/mineral-biryou.html

(6)ミネラル成分の鉄分の働きと1日の摂取量 | 健康長寿ネット:https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/eiyouso/mineral-tetsu.html

(7)亜鉛の働きと1日の摂取量 | 健康長寿ネット:https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/eiyouso/mineral-zn-cu.html

(8)ミネラル‐鉄 – JAPAN SPORT COUNCIL 日本スポーツ振興センター:https://www.jpnsport.go.jp/hpsc/study/sports_nutrition/tabid/1486/Default.aspx

コメント