この記事を読んでわかること

脳梗塞の病型とそれぞれの予後の違いがわかる。

心原性脳梗塞に対する最新の治療法がわかる。

医療の進歩が心原性脳梗塞に与えた影響がわかる。

脳梗塞は大きく3つの病型に分類でき、その分類によって予後や治療法も異なります。

特に、心原性脳梗塞は予後不良であることが知られており、発症予防や予後の改善を目指してさまざまな治療法が新たに開発されています。

この記事では、心原性脳梗塞の予後や治療法についてわかりやすく解説します。

脳梗塞の中でも予後の悪い心原性脳梗塞とは

脳梗塞はその病態によって大きく下記の2つに分類されます。

- 動脈硬化によって脳の血管が狭窄して生じるラクナ梗塞やアテローム性血栓性脳梗塞

- 何らかの原因で心臓に血栓が形成され、心拍動とともに脳血管に飛んで閉塞する心原性脳梗塞

このうち、ラクナ梗塞とアテローム性血栓性脳梗塞では閉塞する脳血管が異なり、より脳深部の細い動脈が閉塞するのがラクナ梗塞、より中枢側の太い脳血管が閉塞するのがアテローム性血栓性脳梗塞であり、障害される部位はアテローム性血栓性脳梗塞の方が大きいです。

そのため、一般的にアテローム性血栓性脳梗塞の方が予後は不良です。

一方で、心房細動などの不整脈や重度心不全、心臓外科術後などの原因で心臓内に血栓が形成され、その血栓が心拍動とともに脳血管に飛ぶと、左右の脳にランダムに、かつ広範に血栓が飛んでいき、より広範囲で閉塞を引き起こすため、心原性脳梗塞も予後不良と考えられています。

実際に、奥村氏ら(弘前大学大学院医学研究科循環呼吸腎臓内科学)の研究では、各脳梗塞の予後をmodified Rankin Scale(mRS)を用いて評価し、その程度によって0〜6点(0点が症状なし、6点は死亡)でスコアリングしています。

各脳梗塞のmRSは下表のとおりです。

| 退院時mRS | ラクナ脳梗塞 | アテローム性血栓性脳梗塞 | 心原性脳梗塞 |

|---|---|---|---|

| 0〜1点 | 63% | 46% | 31% |

| 4〜6点 | 18% | 37% | 52% |

これを見るとわかるとおり、予後良好な0〜1点群はラクナ梗塞に多く、逆に予後不良もしくは死亡の4〜6点群は心原性脳梗塞で多く、明らかに心原性脳梗塞は他の脳梗塞の病型と比較して予後不良であることがわかります。

さらに、同研究で心原性脳梗塞の原因を調べたところ、なんと75%の心原性脳梗塞患者では、持続性(永続性)または発作性心房細動の合併が認められ、心房細動が最大のリスクであると考えられます。

心原性脳梗塞の従来の治療と最新の治療とは?

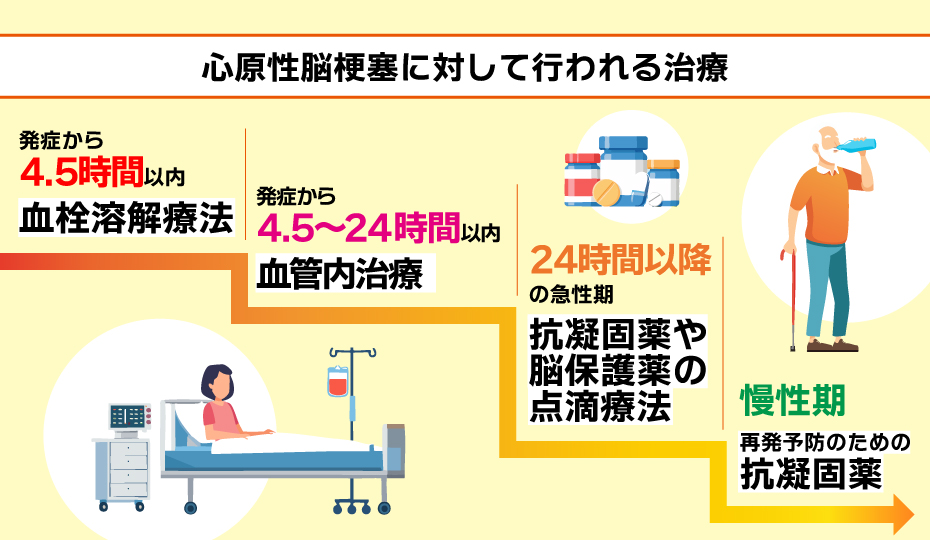

心原性脳梗塞に対して行われる治療は主に下記の通りです。

- 発症から4.5時間以内:血栓溶解療法

- 発症から4.5〜24時間以内:血管内治療

- 24時間以降の急性期:抗凝固薬や脳保護薬の点滴療法

- 慢性期:再発予防のための抗凝固薬

4.5時間以内の超急性期には、t-PA(アルテプラーゼ)と呼ばれる薬を血管に投与し、直接的に血栓を溶解する血栓溶解療法が選択されますが、適応外の場合には血管内からカテーテルを通じて血栓を吸引・回収する血管内治療が選択されます。

また、24時間以降の急性期には抗凝固薬や脳保護薬の点滴療法による更なる症状増悪の予防が主な治療です。

慢性期には、ワーファリンやDOACと呼ばれる抗凝固薬を内服して血液をサラサラにすることで、心房細動に伴う心臓内の血栓形成を予防しますが、近年ではより直接的に血栓形成を予防する下記のような治療法も出てきています。

- 左心耳閉鎖術

- 経カテーテル左心耳閉鎖術

心臓内には左心耳と呼ばれる部位があり、この部位は心腔内でも特別血流が遅いことから血栓ができやすい部位であり、この左心耳を開胸して直視下でクリップや縫縮によって閉鎖する手術が左心耳閉鎖術です。

一方で、最近では血管内を通したカテーテルを用いて左心耳にデバイスを留置し、より低侵襲に左心耳を閉鎖することで血栓形成を予防する経カテーテル左心耳閉鎖術を行う施設も増えてきています。

厚生労働省の報告によれば、心房細動を有する701名の患者を対象に、抗凝固薬ワーファリンと経カテーテル左心耳閉鎖術の脳梗塞などの全身性塞栓症の発現率を比較したところ、経カテーテル左心耳閉鎖術で優越性が示されました。

一方で、経カテーテル左心耳閉鎖術を実施するには、循環器専門医や心臓外科専門医、脳卒中専門医の配置、さらには年間50例以上のカテーテル手技を実施している経験など、多くの基準が設けられており、どの医療機関でも気軽に受けられる治療ではないのが現状です。

心原性脳梗塞の予後はどう変わった?最新のデータを紹介

従来のワーファリンはその効果に個人差も大きく、人によって十分な抗凝固作用を得られず血栓が形成されたり、逆に過剰な抗凝固作用によって出血が生じることも少なくありませんでした。

しかし、近年では医療の発達とともに、上記で紹介したようなDOAC(ワーファリンより調節性の高い抗凝固薬)やt-PA、血管内治療、経カテーテル左心耳閉鎖術など、数多くの治療が新たに開発されています。

では、この進歩は最も予後不良であるとされる心原性脳梗塞にどのような影響を及ぼしたのでしょうか?

国立循環器病研究センターでは、2000〜2020年までの21年間に登録された急性期脳梗塞142,351例を対象とし、心房細動の割合や退院時の転帰の変化を調査し、近年の医療の進歩が心原性脳梗塞に与えた影響を報告しています。

その結果、心房細動を有する割合は2016年頃まで約24%程度で推移していたものの、それ以降は21〜23%に減少しており、DOACの普及が大きく影響している可能性が高いです。

さらに、他の病型の脳梗塞と比較しても、心原性脳梗塞患者の退院時転帰が21年間で経年的に有意に改善しており、心原性脳梗塞は近年の脳卒中治療の進歩による恩恵をより多く受けていると考えられます。

まとめ

心原性脳梗塞は複数の血栓が複数箇所に梗塞を引き起こす可能性が高く、一般的にラクナ梗塞やアテローム性血栓性脳梗塞と比較して予後不良です。

一方で、近年では心原性脳梗塞に対し様々な治療薬や治療法、再発予防薬などが新たに開発されており、ここ20年で大きく転帰も改善したようです。

しかし、心原性脳梗塞を発症して後遺症が残ってしまった患者に対しては、今だに有効な治療法は乏しく、リハビリによる機能の維持・改善が現状での治療法となります。

そこで近年では、こういった神経学的後遺症に対する新たな治療法として再生医療の分野が非常に注目されています。

さらに近年では、神経障害が「治る」を当たり前にする取り組みとして注目されている「ニューロテック®」という考え方があります。

これは、脳卒中や脊髄損傷に対して「狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療」再生医療「リニューロ®」を軸とするアプローチで、骨髄由来間葉系幹細胞や神経再生リハビリ®を組み合わせた治療法です。

心原性脳梗塞による神経障害に対しても、今後このような先進的な治療法が希望となる可能性があります。

回復への選択肢を広げるためにも、医療機関と連携しながら一人ひとりに合った支援を継続することが大切です。

よくあるご質問

- 心原性脳梗塞の原因は?

- 心原性脳梗塞の原因として最も多いのは心房細動と呼ばれる不整脈です。

不整脈によって心房内の血流が一部停滞し、それによって生じた血栓が脳血管に拍動されることで心原性脳梗塞を発症します。

- 心原性脳梗塞になった場合の注意点は?

- 心原性脳梗塞になった場合、新規血栓の形成を予防し、再発予防に努めることが重要です。

そのためには抗凝固薬のコンプライアンスを守り、規則正しい生活習慣を送ることが重要です。

<参照元>

(1)奥村謙. 心原性脳梗塞の疫学と重症度.JPN. J. ELECTROCARDIOLOGY Vol. 31 No. 3.292-296. 2011.:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jse/31/3/31_3_292/_pdf

(2)厚生労働省:.ワーキンググループにおける評価結果 左心耳閉鎖デバイス:https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000164207.pdf

(3)国立循環器病研究センター:左心耳閉鎖システムに関する適正使用指針 1. 適応基準:https://www.ncvc.go.jp/hospital/section/shishi_watchman.pdf

(4)国立循環器病研究センター:20年の登録期間を超える心房細動関連脳梗塞患者33,870例の重症度と転帰:日本脳卒中データバンク:https://www.ncvc.go.jp/hospital/topics/topics_32408/

あわせて読みたい記事:外的要因が関与する脳出血の原因とは?

外部サイトの関連記事:首の後ろの痛みが脳卒中の前兆となる理由

コメント