この記事を読んでわかること

脊髄小脳変性症の病態がわかる

脊髄小脳変性症によって転倒リスクが上がる理由がわかる

脊髄小脳変性症に伴う転倒の予防法が分かる

くも膜下出血後に起こる「脳血管攣縮」は、脳の血流がさらに悪化し、追加の脳梗塞や意識障害などを引き起こす重大な合併症です。

特に数日から約2週間後の時期に起こるため、見逃されやすいのが特徴です。

今回の記事では、発症のメカニズムや起こりやすい時期・後頭葉や側頭葉にも現れる具体的な症状、予防法や最新の治療法について解説します。

小脳の役割と脊髄小脳変性症による運動失調の関係

脊髄小脳変性症とは、その名の通り、原因不明に脊髄や小脳の細胞が変性することでこれらの担う機能が障害される病気です。

脊髄は脳からの運動の指令を身体に、身体からの痛みや熱さなどの感覚を脳に伝達する、架け橋のような役割を担っており、脊髄が障害されることで麻痺やしびれが生じます。

一方で、脊髄小脳変性症では脊髄よりも主に小脳の障害が目立つことが多いです。

小脳は大脳皮質や脊髄からの運動の情報を統合し、その情報を元に実際の運動の誤差を修正するようにフィードバックを提供していることが知られています。

誤差を修正してフィードバックを提供することで、運動や動作がより正確に、そして素早く実施できるようになるのです。

また、赤核や大脳基底核とも密に連携し、滑らかで協調的な運動を可能としています。

例えば、「腕を曲げる」という動作を実施する際、よりスムーズな運動を実施するためには、腕を曲げる筋肉を収縮させるとともに、腕を伸ばす筋肉を弛緩させる必要があります。

腕を伸ばす筋肉を自動で弛緩するように調整しているのが赤核や大脳基底核であり、小脳はこれらの部位と連携してよりスムーズな運動を可能としているのです。

以上のことからも、小脳が障害されると麻痺を認めないにも関わらず思ったように身体を動かすことができなくなり(これを小脳失調と呼ぶ)、また協調的な運動もできなくなるため、注意が必要です。

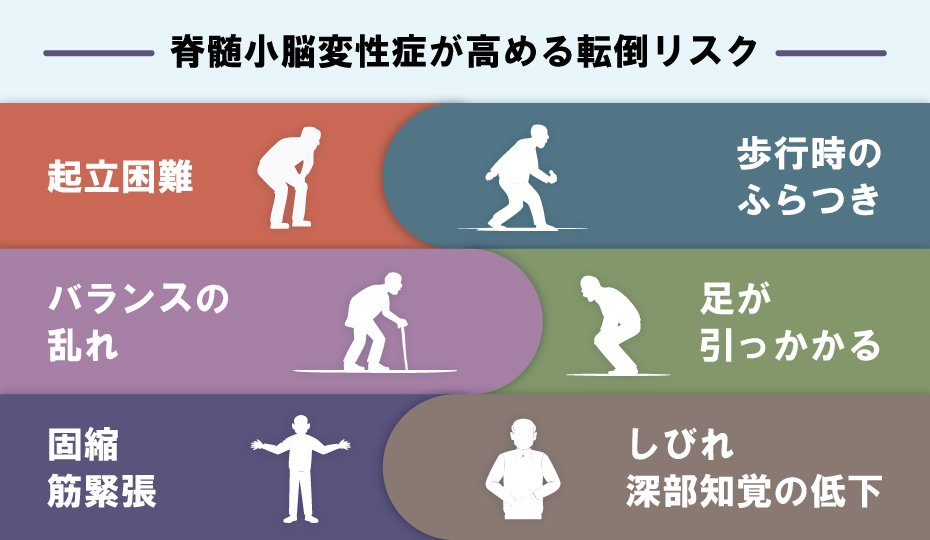

転倒リスクを高める具体的な症状とは?

歩行は、筋力の低下、バランス能力の低下、視力や聴力の低下など、複合的な能力が必要となる運動であり、これらのいずれか1つの能力が欠けても、転倒リスクが高まります。

中でも、脊髄小脳変性症を発症すると下記のような症状を認めることで、転倒リスクが高まります。

- 起立困難

- 歩行時のふらつき

- バランスの乱れ

- 自分の足がもう片方の足に引っかかる

- 固縮や筋緊張など、パーキンソン病様の症状の合併

- しびれや深部知覚の低下

麻痺や筋力の低下など、運動能力の低下は転倒リスクが高まることがイメージしやすいですが、実は感覚能力の低下も、膝の関節の曲がり具合や地面の凹凸の程度などを自身で正確に把握することができなくなるため、転倒リスクが上がる要因です。

また、脊髄小脳変性症の場合は上記のような症状が非常にゆっくりと進行するため、脳梗塞や脳出血の発症などとは異なり、本人も転倒リスクが上がっていることを自覚しにくく、注意が必要です。

特に高齢者の場合は、転倒すると5〜10%が骨折し、5%の方でその他の重篤な合併症を併発することが知られています。

もしこれらの合併症を発症した場合、長期間ベッドでの安静が続くことで筋萎縮や筋力低下が進み、脊髄小脳変性症の神経症状とともにさらに運動能力が低下してしまうため、最悪の場合、寝たきりのリスクも高く、注意が必要です。

日常生活でできる転倒予防の工夫とリハビリ方法

脊髄小脳変性症の方の転倒を予防するためには、日常生活における下記のような工夫と、リハビリが肝要です。

- 居住環境を整える

- トイレや入浴などの移動の際は周囲が注意する

- 屋外への移動は必ず誰か付き添う

- 転倒した場合にケガが最小限に抑えられるように工夫する

転倒予防のためには、スロープの設置や高低差の高い段差をなくすなど、居住環境の整備が必要となります。

また、トイレや入浴などにおける移動、もしくは屋外への移動は、転倒リスクが高まるため、必ず家族や介護者がサポートしましょう。

さらに、仮に転倒しても外傷や骨折など起こさないよう、自宅内でマットを敷いたり、保護帽子を身につけるなど、できる対策を行うことがおすすめです。

一方で、周囲の環境整備以外にも本人自身で筋力維持・向上のために、下記のようなリハビリを行うことも重要です。

- 仰向けになって行う腹部の筋力トレーニング

- うつ伏せになって伸筋を伸ばす筋力トレーニング

- 床に座位になって膝を曲げ伸ばしする筋力トレーニング

- 床に座位になって足首を曲げ伸ばしする筋力トレーニング

上記のような筋力トレーニングであれば、基本的に転倒のリスクが低く、比較的安全に筋力維持・向上が目指せます。

一方で、過剰なリハビリは、それによる転倒リスクもあるため、あくまで安全に行うことが重要です。

まとめ

今回の記事では、脊髄小脳変性症による転倒リスクや対策について詳しく解説しました。

脊髄小脳変性症は原因不明に脊髄や小脳の細胞が変性することで、運動失調や運動麻痺、感覚障害など、さまざまな症状をきたし、転倒リスクが上がる病気です。

転倒して骨折や外傷を負えば、最悪の場合そのまま寝たきりになってしまうため、転倒予防のために日常的にリハビリを行うことが肝要です。

一方で、近年では、これまで改善の困難であった神経症状に対して新たな治療として再生医療が注目されています。

ニューロテックメディカルでは、「ニューロテック®」と呼ばれる『神経障害は治るを当たり前にする取り組み』も盛んです。

「ニューロテック®」では、狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療『リニューロ®』を提供しています。

また、神経機能の再生を促す再生医療と、デバイスを用いたリハビリによる同時治療「同時刺激×神経再生医療Ⓡ」によって、これまで改善困難であった脊髄小脳変性症の症状改善が期待できます。

よくあるご質問

- 脊髄小脳変性症の症状はふらつきですか?

- 脊髄小脳変性症の症状の1つに、ふらつきが挙げられます。

小脳は運動の正確性に関与する部位であり、小脳機能が障害されることで正常な歩行が得られなくなることで、ふらつきが生じます。 - 脊髄小脳変性症に特徴的な症状は何か?

- 脊髄小脳変性症に特徴的な症状は歩行時のふらつき、巧緻運動機能障害、痙性麻痺、足のつっぱり感などが挙げられます。

これらの症状によって転倒リスクが上がったり、日常生活に大きな支障が出るため注意が必要です。

<参照元>

(1)脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く)(指定難病18)|難病情報センター:https://www.nanbyou.or.jp/entry/4879

(2)小脳機能の生理学:その機能と障害|J STAGE:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jscn/52/6/52_707/_pdf/-char/ja

(3)自宅で転ばないために|難病情報センター:https://www.nanbyou.or.jp/wp-content/uploads/pdf/psp2009_2.pdf

あわせて読みたい記事:遺伝性脊髄小脳変性症のマシャドジョセフ病について

外部サイトの関連記事:小脳性運動失調の特徴とリハビリ

コメント