この記事を読んでわかること

くも膜下出血後に起こる脳血管攣縮の原因とメカニズムがわかる。

攣縮が後頭葉や側頭葉に与える影響と症状が理解できる。

血管攣縮の予防・治療法や再生医療の可能性について知ることができる。

くも膜下出血後に起こる「脳血管攣縮」は、脳の血流がさらに悪化し、追加の脳梗塞や意識障害などを引き起こす重大な合併症です。

特に数日から約2週間後の時期に起こるため、見逃されやすいのが特徴です。

今回の記事では、発症のメカニズムや起こりやすい時期・後頭葉や側頭葉にも現れる具体的な症状、予防法や最新の治療法について解説します。

血管攣縮のメカニズムと発症時期

脳の動脈瘤が破裂し、脳内に血腫という血の塊ができてしまう病気をくも膜下出血といいます。

動脈瘤が破裂してしまうと、さまざまなメカニズムが起こり、脳に障害が起こってしまいます。

くも膜下出血後の早期に起こる脳障害はearly brain injury(EBI)、時間が経過してからさまざまな神経症状が起こった場合を遅発性脳虚血(DCI)といいます。

早期の段階から起こるくも膜下出血の合併症としては、血腫によって脳脊髄液の流れが悪くなる水頭症や、血腫そのものによる頭蓋内圧の上昇、脳血流量の低下があります。

さらに重要なものとしては、くも膜下腔の血腫が原因となる脳血管攣縮があります。

こうした理由から、脳が虚血状態に陥り、脳細胞死、血栓や塞栓生成などから、脳に深刻なダメージが加わってしまいます。

脳血管攣縮は、くも膜下出血が起こってから3〜5日程度の早期の段階でも起こります。

しかし、典型的な脳血管攣縮はくも膜下出血から5〜14日後にピークとなり、その後は改善することが知られています。

この時期は、攣縮期と呼ばれ、血管の攣縮によって脳血流量が低下し、DCIや、脳梗塞が起こると考えられてきました。

くも膜下出血後には、脳血管攣縮が約70%、DCIや脳梗塞は20〜30%とされています。

脳血管攣縮の重症度と、くも膜下腔の血管周囲の血腫量との間には相関があるとされています。

脳血管攣縮の原因として考えられているものは、血腫に含まれるオキシヘモグロビン(酸素と結合したヘモグロビン)が考えられています。

このオキシヘモグロビンが酸化され、メトヘモグロビンに酸化される際に放出される活性酸素や、PGI2(プロスタサイクリン、血小板の凝集を抑制し、血管を拡張させる作用を持つエイコサノイドの一種)の低下、PGE2(プロスタグランジンE2、炎症反応を起こしたり血管拡張作用などをもつ)産生の増加などが考えられています。

後頭葉・側頭葉への影響と症状

脳血管攣縮が脳のどこの部位で起こるかによって、症状は異なる場合があります。

後頭葉への影響と症状

血管痙攣によって、視覚処理を担う後頭葉への血流が阻害される可能性があります。

その結果、以下のような症状が現れることがあります。

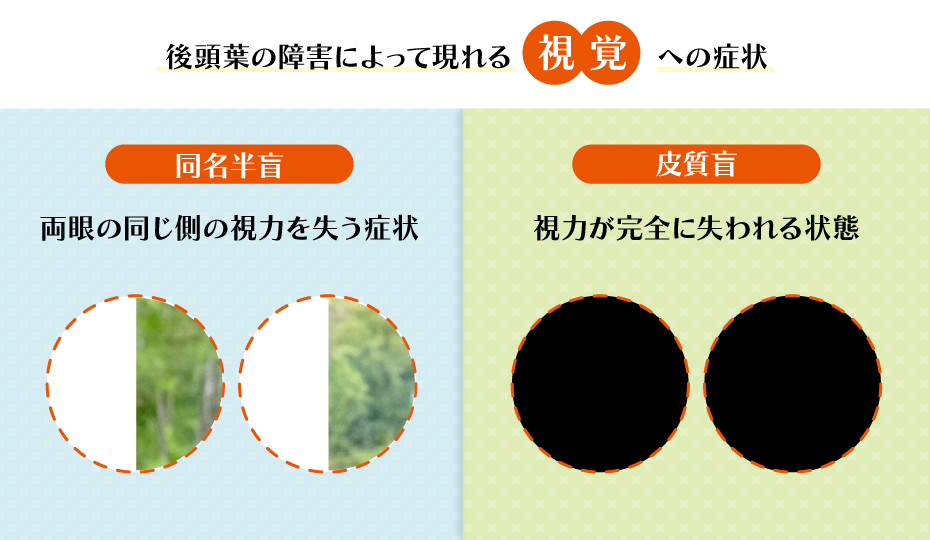

- 半盲

視野の片側の視力喪失 (例: 光景の半分しか見えない)。 - 同名半盲

両眼の同じ側の視力を失う症状で、視神経が交差した後にその視神経が損傷を受けることが原因となることが多い。 - 皮質盲

両後頭葉の損傷により視力が完全に失われる状態。

側頭葉への影響と症状

側頭葉に関連する具体的な症状としては、以下が挙げられます。

- 脱力またはしびれ

これは体の片側に発生する可能性があり、顔、腕、または脚に影響を及ぼす可能性があります。 - 発話障害

言葉が不明瞭になったり、言葉が見つからない、さらには失語症として現れることがあります。 - 視覚の問題

視覚認知や物体の識別に関わる側頭葉の機能が障害され、視覚情報の処理に異常をきたす可能性があります。 - バランスと協調性の問題

歩行やバランスの維持が困難になることもあります。

予防と早期対応の重要性

脳血管攣縮やDCIに対する、確立された予防・治療法はまだ少ないです。

血管攣縮を防ぐためには、血腫の除去が重要な可能性があります。

例えば、外科的な治療を行う場合、脳の表面と脊髄を覆う硬膜の間、クモ膜下腔に存在する、髄液(脳脊髄液)が流れる隙間である脳槽に、脳槽ドレナージを留置し、脳槽の中の血腫を早期に除去することが妥当と考えられています。

また、急性期の血管内治療例では、腰椎ドレナージあるいは脳室ドレナージを考慮しても良いとされています。

また、全身的な薬物療法として、日本ではファスジルという薬を静脈内に投与することが有効です。

脳循環障害の改善のため、循環血液量の増加(hypervolemia)・血液希釈(hemodilution)・人為的高血圧(hypertention)を組み合わせた治療法(triple H療法)の有用性も報告されています。

まとめ

今回の記事では、くも膜下出血後の血管攣縮が引き起こす症状や、予防法・治療法について解説しました。

くも膜下出血後のDCIの発症率は約30%と言われていましたが、近年のRCTでは20%程度まで低下してきていると報告されています。

しかしながら、確立した予防・治療法は少ないのも現状です。

くも膜下出血後の患者の回復は長期にわたり、少なくとも2年間は神経機能の改善が期待できることが報告されています。

機能回復のためには、リハビリテーションも重要です。

その効果を高めるため、ニューロテック、脳梗塞脊髄損傷クリニックなどでは、脳卒中・脊髄損傷を専門として、狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療『リニューロ®』を提供しています。

リニューロ®では、同時刺激×神経再生医療®、骨髄由来間葉系幹細胞を用いて狙った脳や脊髄の治る力を高めた上で、神経再生リハビリ®を行うことで神経障害の軽減を目指します。

今後、くも膜下出血後の血管攣縮を含む、神経損傷などの治療に対しても、応用が期待されています。

一方、くも膜下出血後の回復には、医療者と連携した適切なリハビリと継続的な経過観察が不可欠です。

症状の変化に気づいた際は、早めの受診を心がけましょう。

よくあるご質問

- くも膜下出血の脳血管攣縮の症状は?

- 血管攣縮により脳の血流が低下すると、視野の一部が見えにくくなる半盲や、言葉が出にくくなる発話障害、片側の脱力やしびれなどの神経症状が現れることがあります。

- くも膜下出血の患者に特徴的な症状はどれか?

- 突然の激しい頭痛(雷鳴頭痛)が最も特徴的です。

意識障害、吐き気、けいれん、項部硬直(うなじの硬直)などがみられることもあり、早期の医療介入が重要です。

<参照元>

(1)くも膜下出血後の脳血管攣縮と遅発性脳虚血.日集中医誌.2021;28:509-519.:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsicm/28/6/28_28_509/_pdf

(2)脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2023〕:https://www.jsts.gr.jp/img/guideline2021_kaitei2023.pdf

あわせて読みたい記事:くも膜下出血の死亡率について

外部サイトの関連記事:あなたの頭痛は大丈夫?それはくも膜下出血の前兆かも

コメント