この記事を読んでわかること

大脳皮質基底核変性症とパーキンソン病の症状の違いがわかる

大脳皮質基底核変性症とパーキンソン病の変性部位の違いがわかる

大脳皮質基底核変性症とパーキンソン病の治療経過の違いがわかる

大脳皮質基底核変性症とパーキンソン病はどちらも脳の一部が変性してしまい、さまざまな神経症状をきたす疾患です。

出現する症状に共通点も多い一方で、大脳皮質基底核変性症はパーキンソン病よりも多彩な神経症状をきたし、治療やその後の経過も異なります。

そこでこの記事では、大脳皮質基底核変性症とパーキンソン病の違いを解説します。

症状は似ていても違う?2つの病気の定義と分類

大脳皮質基底核変性症(CBD)とパーキンソン病はどちらも脳細胞の一部が原因不明に変性をきたし、徐々に神経機能が失われていく病気です。

また、どちらもスムーズな運動を可能にする大脳基底核の変性をきたすため、錐体外路症状と呼ばれる運動機能障害をきたす点も共通しています。

次に、大脳皮質基底核変性症(CBD)とパーキンソン病の症状の細かな違いを説明します。

まず、パーキンソン病とは大脳基底核の一部である黒質の変性によってドーパミンが枯渇し、運動をスムーズに行うために必要な錐体外路の機能が障害された結果、下記のような症状をきたす疾患です。

- 振戦

- 動作緩慢

- 筋強剛(筋固縮)

- 姿勢保持障害(転びやすいこと)

一方で、大脳皮質基底核変性症では大脳基底核以外に、大脳皮質の脳細胞も変性するため、上記のような錐体外路症状とともに、失行や失語、半側空間無視などの神経症状もきたします。

主な大脳皮質症状は下記の通りです。

- 運動失行:麻痺など認めないにも関わらず、目的の動作を実行できない

- 構成失行:目で見たものの形や空間を脳が理解できない

- 失語:構音障害などないにも関わらず、言語の理解や表出が困難

- 半側空間無視:左右片側の空間を認知できない

- 認知機能障害:記憶や記名力などの異常

- 行動異常:怒りっぽくなったり、同じ行動を繰り返すなど

また、錐体外路症状の出方もパーキンソン病とは下記のような点で若干異なります。

- 左右非対称性に筋強剛や失行が進行する

- 筋強剛が最も高頻度に出現する

- パーキンソン病の振戦は4〜6Hzであるのに対し、6〜8Hzと小刻み、かつ不規則

- ミオクローヌスやジストニアなどの症状は稀

このように、同じ脳の変性疾患ではあるものの、両者では障害される部位や症状の出方が異なる点が特徴的です。

発症メカニズムの違い〜脳のどの部位が障害されるのか

前述したように、それぞれの疾患と障害部位は主に下記の通りです。

- パーキンソン病:中脳の黒質における異常タンパクの凝集

- 大脳皮質基底核変性症:大脳皮質と大脳基底核(主に黒質と淡蒼球)における異常リン酸化タウの凝集

ともに黒質の変性が生じるため、共通して錐体外路症状が出現します。

また、大脳皮質基底核変性症では大脳皮質の中でも主に前頭葉や頭頂葉において萎縮が生じるため、半側空間無視や行動異常などの症状をきたすわけです。

治療方針・薬の効果の違いを比較する

脳細胞に生じている変性を止めることは現代の医療現代の医療技術をもってしても不可能であり、あくまで症状の進行を予防したり、出現した症状を緩和するような治療が主です。

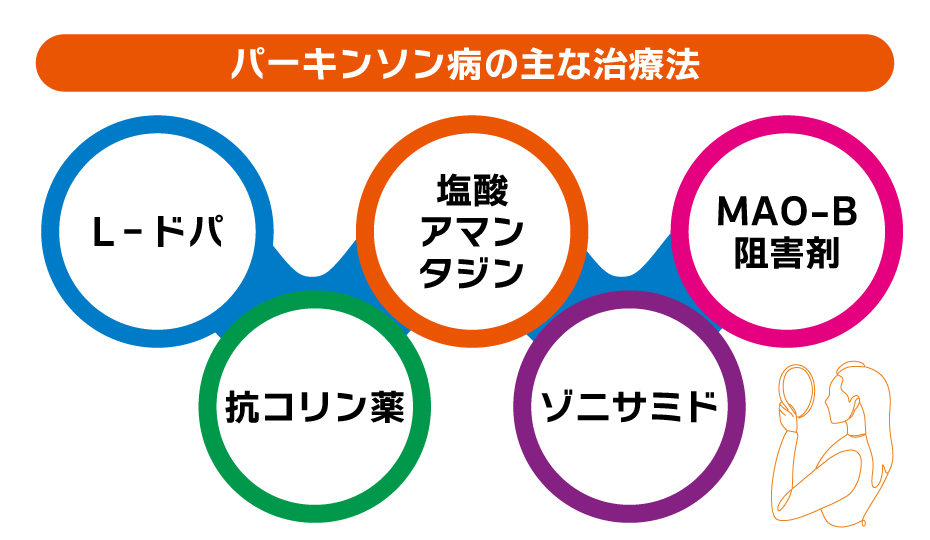

パーキンソン病に対しては主に下記のような治療法が選択されます。

- L-ドパ:ドーパミンの体外からの補充療法

- 抗コリン薬

- 塩酸アマンタジン

- ゾニサミド

- MAO-B阻害剤

上記処方はそれぞれ作用機序や内服方法、副作用が異なるため、各患者の状態に合わせて複数組み合わせて選択されるのが一般的です。

パーキンソン病治療薬の開発は世界中でも熱心に取り組まれ、その結果、今ではパーキンソン病患者の平均寿命は全体の平均と大差なくなっています。

一方で、大脳皮質基底核変性症に対してもパーキンソン病治療薬であるL-ドパが用いられますが、有効性に乏しく、一般的にパーキンソン病よりも予後不良です。

発症から寝たきりになるまでの期間も5〜10年と短く、誤嚥性肺炎や寝たきりによる衰弱で死亡する方が多いです。

まとめ

今回の記事では、大脳皮質基底核変性症(CBD)とパーキンソン病の違いについて詳しく解説しました。

どちらも難治性の神経変性疾患ですが、パーキンソン病が主に黒質の変性であるのに対し、大脳皮質基底核変性症では黒質などの大脳基底核とともに、前頭葉や頭頂葉の大脳皮質も障害されるため、より多彩な神経症状をきたします。

また、大脳皮質基底核変性症は発症後の進行も早く、さらに治療反応性も不良であるため、一般的にパーキンソン病と比較して予後不良な疾患です。

どちらの疾患も、薬物療法とともにリハビリテーションによって残存機能の維持や改善を目指すのが一般的ですが、どんなにリハビリテーションを行なってもこれらの神経症状を根治することは困難です。

一方で、近年では大脳皮質基底核変性症やパーキンソン病などの変性疾患に対する新たな治療法として再生医療が大変注目されています。

ニューロテックメディカルでは、「ニューロテック®」と呼ばれる『神経障害は治るを当たり前にする取り組み』も盛んです。

「ニューロテック®」では、狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療『リニューロ®』を提供しています。

また、神経機能の再生を促す再生医療と、デバイスを用いたリハビリによる同時治療「同時刺激×神経再生医療Ⓡ」によって、これまで改善の困難であった変性疾患の症状改善が期待できます。

よくあるご質問

- 大脳皮質基底核変性症の症状は?

- 大脳皮質基底核変性症の症状は、大脳皮質症状と錐体外路症状に分かれます。

大脳皮質症状では失行や失語、半側空間無視などの症状を、錐体外路症状では振戦や筋固縮・姿勢反射障害などの症状をきたします。 - パーキンソン症候群とCBDの関係は?

- パーキンソン症候群とは、パーキンソン病と同じような症状をきたす疾患の総称を指し、大脳皮質基底核変性症(CBD)もそのうちの1つです。

ほかにも、多系統萎縮症や正常圧水頭症などの疾患がパーキンソン症候群に含まれます。

<参照元>

(1):大脳皮質基底核変性症(指定難病7)|難病情報センター:https://www.nanbyou.or.jp/entry/291

(2):パーキンソン病(指定難病6)|難病情報センター:https://www.nanbyou.or.jp/entry/169

あわせて読みたい記事:本態性振戦とパーキンソン病の違いとは

外部サイトの関連記事:大脳皮質基底核変性症の治療とは?

コメント