この記事を読んでわかること

幹細胞の種類がわかる

骨髄・脂肪・歯髄幹細胞の特性の違いがわかる

幹細胞治療の課題がわかる

再生医療の核となる幹細胞はこれまで多くの研究によって開発が進み、さまざまな種類のものが実用されています。

しかし、それぞれの幹細胞は能力や特徴・課題も異なるため、自身の病気や全身状態などに応じてベストな幹細胞も変わってきます。

この記事では、骨髄・脂肪・歯髄幹細胞の特性を徹底比較します。

採取方法と倫理的考慮点の違い

#再生医療 に用いる幹細胞とは、さまざまな他系統の細胞に分化でき、また高い自己複製能力を有することで損傷した臓器・組織の機能や構造を代償してくれる細胞であり、再生医療による治療の核となる細胞です。

この幹細胞は人体のさまざまな部位から採取できますが、臨床の現場では採取のしやすさや患者への侵襲も考慮し、主に下記の3部位から採取しています。

- 骨髄:腸骨などの骨組織を穿刺して採取

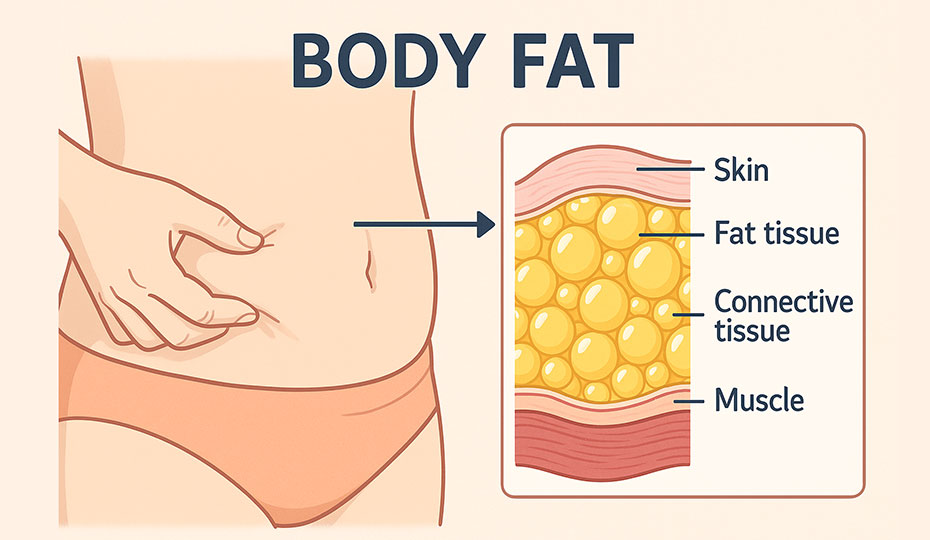

- 脂肪:腹部などの脂肪組織から採取

- 歯髄:抜歯した歯や乳歯などから採取

上記からもわかる通り、最も採取が簡単なのは脂肪系幹細胞であり、また骨髄系幹細胞が骨髄の細胞のうち約0.01%しかないのに対して、脂肪組織に含まれる脂肪系幹細胞は骨髄系幹細胞の500倍もの量が含まれており、大変採取しやすいです。

一方で、骨髄系幹細胞の採取は腸骨などの穿刺が必要であるため、疼痛や出血・感染など、さまざまなリスクを伴います。

また、歯髄系幹細胞は歯を抜くだけのため、骨髄系幹細胞よりは採取のハードルは低いです。

次に、人の受精卵から作り出される幹細胞であるES細胞や、人工幹細胞である #iPS細胞 と異なり、これらの間葉系幹細胞は自身の組織から抽出されているため、医療倫理的な問題は少ないと言えます。

ただし、特に骨髄系幹細胞は採取時に侵襲が強く、また無事採取できたとしても安全な保存管理が求められるため、取り扱いには十分注意が必要です。

増殖能力と分化ポテンシャルの比較

ここでは、骨髄・脂肪・歯髄から採取した幹細胞のそれぞれの特製やポテンシャルの違いを解説します。

幹細胞にとって重要な能力は下記の2つです。

- 分化能:他の系統の細胞に分化する能力

- 自己複製能:分化して自身と同じ細胞をコピーする能力

分化能が低ければ損傷した組織の細胞として機能を補うことができず、逆に分化能が高くても自己複製能が低ければ分化したところで十分に組織を修復することはできません。

自己複製能においては脂肪系幹細胞や歯髄系幹細胞は高いことが知られており、逆に骨髄系幹細胞はこれら2つよりも自己複製能に劣ることが知られています。

一方で、分化能においては骨髄系幹細胞が高いことが知られており、特に神経細胞への分化能が高いため、再生医療の良き適応となる脳卒中などの神経疾患に対しては骨髄系幹細胞の使用が主です。

また、近年ではより低侵襲に採取でき、高い分化能・自己複製能を持つ歯髄系幹細胞の臨床応用への研究も進んでおり、今後の知見が待たれるところです。

臨床応用における各幹細胞の利点と課題

臨床応用における各幹細胞の利点と課題を下表にまとめます。

| 利点 | 課題 | |

|---|---|---|

| 脂肪系幹細胞 |

|

|

| 骨髄系幹細胞 |

|

|

| 歯髄系幹細胞 |

|

|

それぞれにメリット・デメリットがあるため、患者の年齢や治療疾患・既往など、さまざまな観点から最適な幹細胞を選択することが重要です。

まとめ

今回の記事では、再生医療に使用される幹細胞の種類やそれぞれの特性、課題などについて詳しく解説しました。

幹細胞の研究はこれまで全世界で活発に行われており、古くはES細胞、最近では日本人の山中先生が開発した人工幹細胞であるiPS細胞など、さまざまな幹細胞が存在します。

しかし、受精卵を必要とするES細胞には倫理的な問題が、iPS細胞には莫大なコストが必要という問題があり、どちらも臨床への応用は思うように進んでいませんでした。

しかし、比較的安価、かつ簡易的に採取できる骨髄系・脂肪系・歯髄系幹細胞の登場は現代の再生医療にとって大きな飛躍といえます。

それぞれにメリットや課題があり、各患者の状態や疾患によってもベストな選択肢は異なるため、自身の状況に合った治療を選択しましょう。

また、ニューロテックメディカルでは、「ニューロテック®」と呼ばれる『神経障害は治るを当たり前にする取り組み』も盛んです。

「ニューロテック®」では、狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療『リニューロ®』を提供しています。

また、神経機能の再生を促す再生医療と、デバイスを用いたリハビリによる同時治療「同時刺激×神経再生医療Ⓡ」によって、これまで改善の困難であった疾患の症状改善が期待できます。

よくあるご質問

- 幹細胞の利点は何ですか?

- 幹細胞の利点は、自己複製能に乏しく再生しにくい組織(神経や心臓)に対しても治療効果が得られる可能性がある点です。

組織や機能の修復を促し、これまで改善困難であった難治性疾患に対する新たな治療法となり得ます。 - 脳性麻痺は骨髄幹細胞治療で治せますか?

- 通常、脳性麻痺は改善困難な病気であり、現状どの治療法でも改善は困難です。

しかし、骨髄幹細胞治療は神経細胞への分化能も高く、今後さらに研究が進めば症状改善の可能性もあるため、今後の知見が待たれるところです。

<参照元>

(1):脂肪由来幹細胞を用いた再生医療|名古屋大学:https://www.med.nagoya-u.ac.jp/kidney/patient/regeneration_therapy_asc.html

(2):歯髄由来の間葉系幹細胞による組織再生|J STAGE:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jeajournal/31/3/31_155/_pdf

関連記事

あわせて読みたい記事:脂肪由来の幹細胞治療で有効だとされている疾患

外部サイトの関連記事:再生医療による最新治療法

コメント