この記事を読んでわかること

脳の左右の機能の違い

脳の左半球を障害されたときに出現する失語と失行について

脳の右半球を損傷した際に見られる半側空間無視について

脳の機能は左右で違い、左では言語機能や論理思考、右は空間の把握や感情表現が得意と言われています。

脳にはこのような機能の左右差があるため、脳梗塞で障害を受けると左半球では失語や失行、右半球では半側空間無視が出現します。

この記事では、脳梗塞による右と左の症状の違いについて概要からリハビリテーションまで解説します。

脳梗塞と左右の脳の違い

人間の大脳は右と左の半球で違う役割があり、よく知られている機能の違いとして右の脳が左半身を、左の脳が右半身を動かす指令を出しています。

機能的に大脳を分類する際に、言語機能を行っている大脳半球のことを優位半球、反対の大脳半球を劣位半球と呼びます。

優位半球は言語や論理思考が、劣位半球は空間の認識や感情表現が得意と言われています。

どちらの半球が優位になるかは利き手で決まることが多く、右利きでは左半球が優位半球、左利きでは右半球が優位半球になりやすいと報告されています。

多くの方は生まれつき右利きであり、左の大脳半球が優位半球であることが多いため、この記事では左の大脳半球のことを優位半球として解説します。

優位半球と劣位半球では役割が違うため、脳梗塞で障害を受けた際に現れる症状が異なります。

特によく見られる症状は、優位半球の障害では失語と失行、右半球の障害では半側空間無視があります。

それぞれについて以下で解説します。

言葉が出なくなったり動作がぎこちなくなる左半球の障害(失語・失行)

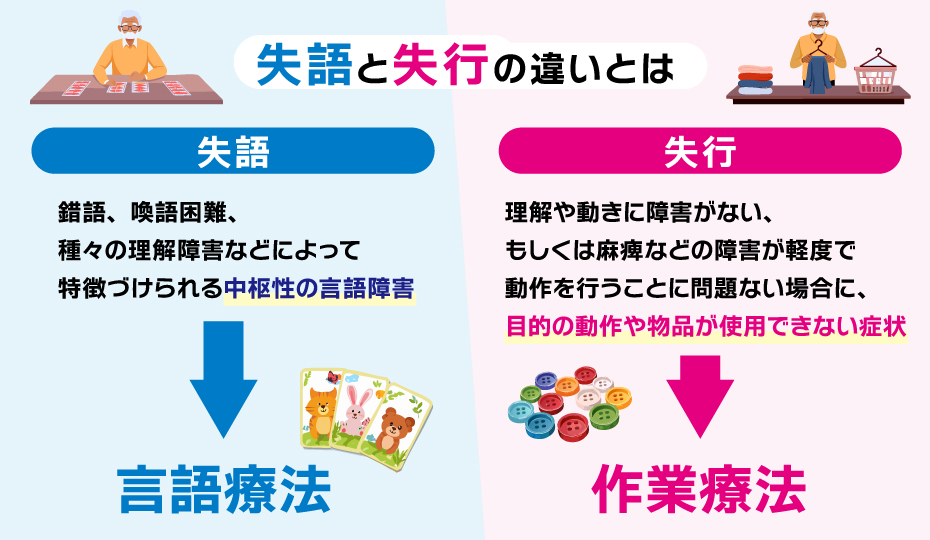

左半球で起こる脳梗塞で出現する症状で、右半球との違いで特徴的な症状は失語と失行です。

失語とは「錯語、喚語困難、種々の理解障害などによって特徴づけられる中枢性の言語障害」と定義されています。

分かりやすく言うと、話すことや理解することが脳卒中などの病気で障害されることを指します。

失語は言葉が出にくくなる運動性失語と言葉の理解が難しくなる感覚性失語に大きく分けられます。

運動性失語は前頭葉にあるブローカ野と呼ばれる部位の障害によるものとされています。

この部位は、言葉を話すときに他の部位からの情報をまとめ、口や舌の動きを計画します。

そのため、ブローカ野が障害される運動性失語では聞いた内容の理解は可能ですが、自身で話をする際に上手く話をすることが難しくなります。

感覚性失語は側頭葉にあるウェルニッケ野が障害を受けることで発症します。

ウェルニッケ野は耳で聞いた情報を受ける部位のため、障害されることで言葉の理解が障害されます。

発語に関わる部位は障害されていないため、流暢な発語が可能ですが意味のない言葉などになることがあります。

失語に対しては言語療法を行います。

言語療法とは、言葉の理解や発語に障害を受けた方に対するリハビリテーションのことです。

具体的な内容としては、絵カードを使用した訓練や短文での文章を作ったり読み上げたりする訓練などです。

一人一人理解や発語できる内容が違うため、個別的に治療方法を選択して行います。

失行とは理解や動きに障害がない、もしくは麻痺などの障害が軽度で動作を行うことに問題ない場合に、目的の動作や物品が使用できない症状を指します。

失行はジェスチャーや動作の真似ができなくなる観念運動失行、物品の使用ができなくなる観念失行、ボタンを止めたり手袋をつけるなどの動作時にぎこちなさが出現する肢節運動失行に分類されます。

失行に対するリハビリテーションとして作業療法を行います。

作業療法とは、机上での作業や動作の練習を通じて日常生活動作の改善を目指すリハビリテーションのことです。

失行に対しては、実際の生活場面での反復練習を行ったり、動作手順を声に出しながら動作練習を行ったり、動作がしやすい環境を整えることで治療を行います。

左側の認識が難しくなる右半球の障害

右半球の損傷で出現する障害で代表的なものは、片側の物や人を認識できなくなる症状が出現する半側空間無視があります。

右半球は空間の把握能力を持っているため、右の前頭葉・頭頂葉・側頭葉などの様々な部位の障害によって出現します。

病態としては注意が左側に向きにくくなることが最も大きな原因とされており、患者自身が左側への認識が悪くなっていることに気付けないことが大きな問題になります。

半側空間無視の治療には脳を磁気で刺激するrTMSや電気刺激を行うtDCS、作業療法があります。

作業療法では視覚探索訓練やプリズム眼鏡を使用した訓練が有効とされています。

半側空間無視に対する視覚探索訓練は、目標や声かけなどを頼りに左側へ視線を動かす訓練です。

プリズム眼鏡を使用した訓練は、実際よりも右側にずれて見える特殊な眼鏡をかけて、目標物に手を伸ばすなどの反復練習を行います。

これらの訓練に加えて、実際の生活場面での練習や生活環境を整えることも重要です。

まとめ

この記事では脳梗塞による右と左の症状の違いについて解説しました。

脳は右と左で機能が違い、左は言語機能や論理思考、右は空間の認識や感情表現が得意です。

左の障害では言葉の理解や発語が障害される失語や動作が行えなくなる失行が出現します。

右の障害では左側への注意が向きにくくなる半側空間無視が見られます。

脳梗塞で残存した神経障害の治療は確立されていませんが、再生医療にはその可能性があります。

今後、神経再生医療×リハビリテーションの治療の研究は進んでいきます。

私たちのグループは神経障害は治るを当たり前にする取り組みを『ニューロテック®』と定義しました。

当院では、リハビリテーションによる同時刺激×神経再生医療を行う『リニューロ®』という狙った脳・脊髄の治る力を高める治療を行なっていますので、ご興味のある方はぜひ一度ご連絡をお願いします。

よくあるご質問

- 右と左の脳のどちらが障害された方が重症になりますか?

- 左右で障害された際の症状は違いますが、重症度は脳梗塞が起きた血管の部位や大きさによって変わります。

そのため、右と左のどちらの方が重症になりやすいということはありません。

- 失語はどのくらいの期間でよくなりますか?

- 失語は脳梗塞発症後、2週間で最も大きな改善を見せた後、改善が緩やかになります。

運動麻痺は6ヶ月で症状が一定になり改善が難しいと言われていますが、失語は発症後1年程度まで改善することが報告されています。

<参照元>

(1)Complementary hemispheric specialization for language production and visuospatial attention|Pubmed:https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3557046/

(2)失語症臨床の基本的諸問題|J -stage:https://www.jstage.jst.go.jp/article/ninchishinkeikagaku/22/2/22_68/_pdf

(3)失行のみかた|J-stage:https://www.jstage.jst.go.jp/article/hbfr/40/2/40_199/_pdf

(4)半側空間無視のリハビリテーションの原点とトピック|J-stage:https://www.jstage.jst.go.jp/article/hbfr/39/2/39_189/_pdf/-char/ja

(5)脳卒中治療ガイドライン2021改定2025:https://www.jsts.gr.jp/img/guideline2021_kaitei2025_kaiteikoumoku.pdf

あわせて読みたい記事:一過性脳虚血発作とは?めまいや肩こりが若年性脳梗塞のサインかも

外部サイトの関連記事:脳梗塞の原因と後遺症による影響

コメント