・右片麻痺のリハビリについて

・右片麻痺で生じやすい言語障害のリハビリについて

・言語障害における周囲のサポートについて

右片麻痺による運動麻痺などの身体的な問題と、言語障害が引き起こすコミュニケーションの困難を改善するための効果的なリハビリ方法について解説しています。

運動麻痺においては神経ネットワークの再構築のための運動療法が重要であり、言語障害では言葉の理解、発話練習などの言語療法と周囲のサポートの重要性について説明しています。

右片麻痺を改善するための理学療法と運動療法

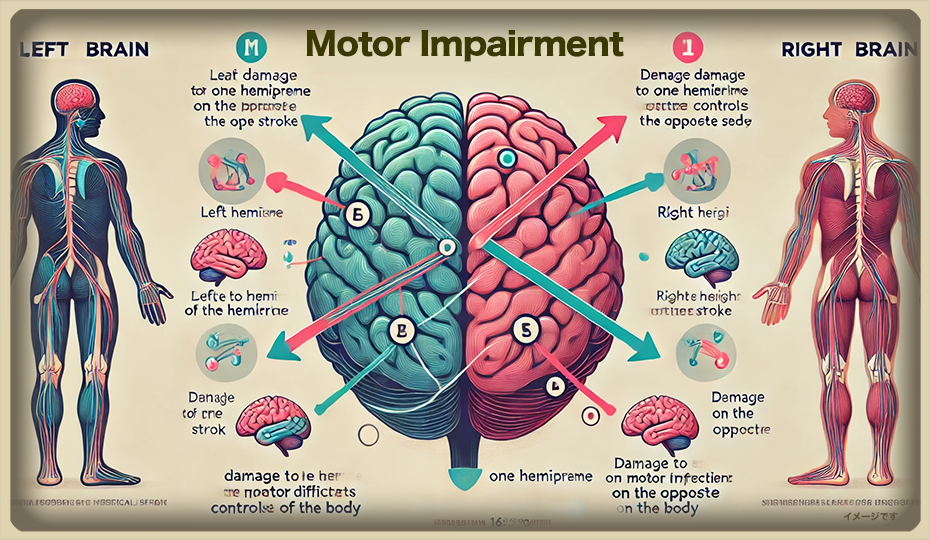

脳は左右に分かれており、左の脳は右半身、右の脳は左半身の動きや姿勢を調整する機能を担っています。

そのため、脳梗塞や脳出血などの脳卒中により左右どちらかの脳に障害が生じた場合、その反対側の手足が自由に動かせなくなる運動麻痺が生じます。

このように脳の障害により体の片側に運動麻痺などの症状がでることを片麻痺といい、右片麻痺とは左の脳に障害があり右半身に麻痺が生じている状態になります。

現代医学では、損傷した脳細胞自体を蘇らせて元の状態に戻すことは困難です。

しかし、損傷した脳細胞が担っていた機能を周りの他の脳細胞が新たなネットワークを形成し、再構築して補うことで元の機能に近い状態へ改善させることは可能です。

この神経ネットワークの再構築を促すために理学療法が重要となります。

理学療法には大きく分けて運動療法と物理療法があり、神経ネットワークの再構築に特に重要なのが運動療法です。

神経ネットワークの再構築は発症後3〜6か月の期間が最も効率よく行われるため、この時期に運動療法を取り入れることが重要となります。

発語障害を克服するための言語療法

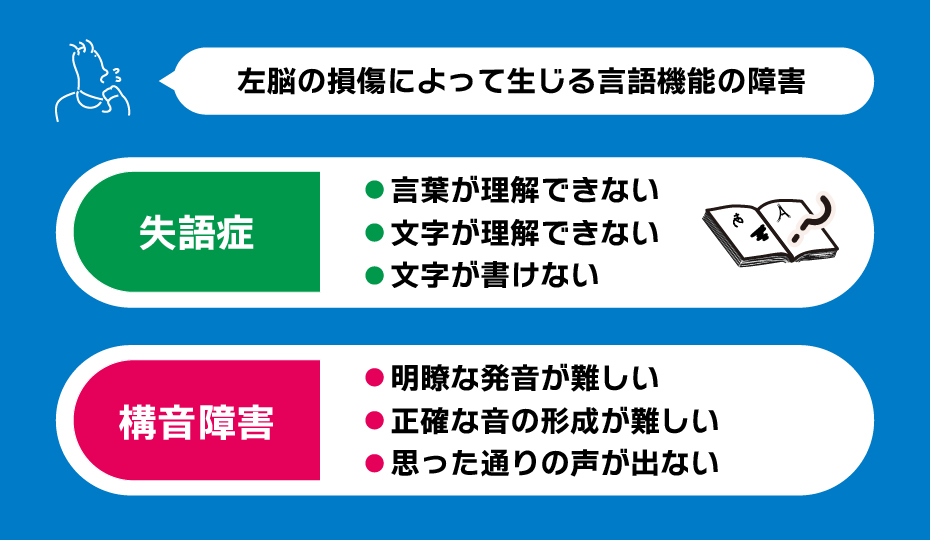

右片麻痺は左脳の障害であり、左脳には右半身を動かす機能の他に言語機能(言葉を理解したり発語したりする機能)をつかさどる部位があります。

この部位に損傷が生じると言語機能の障害である「失語症」と「構音障害」の症状がみられることがあります。

失語症では言葉が浮かばない、言葉が理解できない、文字が理解できない、文字が書けないなど「話す」「聞く」「読む」「書く」といった言語の働きに何らかの障害が生じます。

障害の程度は損傷した脳の部位や重症度などによりさまざまであるため、それぞれに合わせたリハビリが必要となります。

構音障害では発声器に問題が生じ、明瞭な発音や正確な音の形成が難しい状態となります。

中枢から末梢に至る神経や筋のいずれかが障害されることで思うように口が回らなくなったり思った通りの声が出ない状態となります。

失語症や構音障害といった言語機能の障害に対するリハビリには言語療法が効果的です。

言語療法では専門家である言語聴覚士が患者の状態を評価し、その方に合わせて唇や舌の体操、呼吸の練習、声を出す発声練習、文章の音読、非言語を使用したコミュニケーションの練習などを行い発語障害を克服していきます。

リハビリ中に行うべき日常のサポート方法

我々は日常において他者とさまざまなコミュニケーションをとりながら生活しています。

そのため、他者とのコミュニケーションが難しくなる言語障害は日常生活において大きな影響を及ぼします。

また、それまで何不自由なく使用してきた言語をある日突然、思う通りに使うことができなくなってしまうことで意思伝達の困難だけでなく、社会的存在としての自己を脅かされてしまうという精神面の影響も大きくなります。

さらに、言語障害は外からでは障害の存在に気づかれないことが多く、言語障害への一般社会における理解も十分ではないため、言語障害者自身やその家族が社会から誤解や偏見による精神的苦痛を受けることも少なくありません。

そのため、周囲の人々が言語障害について理解を深め、尊重を持って接することが重要となります。

また、リハビリ中は焦りや不安が大きくなりやすいため、できる限りリラックスした状態でコミュニケーションがとれる環境を設定する必要があります。

コミュニケーションの方法もジェスチャーや写真などを使用するなど工夫することで負担を軽減させることが可能です。

うまくコミュニケーションがとれないことで引きこもりがちになるケースも多いため、心理的安全性を作った状態で無理のない範囲で話す機会を増やすことも大切です。

まとめ

今回は右片麻痺に対する理学療法、言語障害に対する言語療法、言語障害における日常のサポートなどについて解説しました。

片麻痺の運動機能において損傷した脳神経が担っていた機能を他の神経が新たにネットワークを再構築することでその機能を補うことができ、そのために必要なのが理学療法であり特に運動療法が重要となります。

また、右片麻痺では左脳が障害されており左脳には言語機能を司る部位があります。

そのため、損傷した脳の部位によって言語障害を患う可能性があり、理学療法と同時に言語療法も重要となります。

一方で、最近は再生医療の研究が進んでおり、「ニューロテック®」と呼ばれる『神経障害は治るを当たり前にする取り組み』も盛んです。

これまでは損傷した神経細胞自体の改善は困難とされていましたが、最近注目されている再生医療によって、損傷した神経細胞自体の再生が期待されています。

神経機能の再生を促す再生医療とリハビリを組み合わせた「同時刺激×神経再生医療Ⓡ」によって、今まで難治であった片麻痺の改善が期待できます。

よくあるご質問

- 言語療法のリハビリ内容は?

- 舌や唇の体操や呼吸の練習、文章の音読などによる発声練習、ジェスチャーなどの非言語でのコミュニケーションの練習などを行います。

また、ご家族に対して、より円滑にコミュニケーションを図るための方法についての助言などを行います。 - 右側麻痺のある患者の症状や特徴は?

- 右半身の運動麻痺により右の手足が自由に動かせなくなります。

また、右片麻痺は左脳の障害であり言葉が理解できなかったりうまく話せなかったりする言語障害がみられることがあります。

関連記事

このページと関連のある記事

2024.03.01

失語症のリハビリに役立つゲーム

失語症は、「話す」「聞く」「読む」「書く」などの言語機能が上手く働かなくなってしまいます。コミュニケーションが難しくなると、日常生活に大きな支障をきたし、ストレスがかかります。この記事では、失語症者が楽しくリハビリできるようなリハビリゲームを紹介しますので、ぜひ参考にしてください。...

2024.05.31

片麻痺の部位別での後遺症改善度合い

片麻痺の後遺症改善は脳損傷後の初期数ヶ月が鍵となり、特に早期リハビリが機能改善に大きく影響します。脳出血や脳梗塞による片麻痺の後遺症は個人差があるものの、理学療法や作業療法、言語療法を組み合わせたリハビリが有効です。本記事では、片麻痺の後遺症改善の可能性やリハビリの具体的な方法と効果について詳しく解...

<参照元>

・失語症者と家族の理解と心理的支援|J STAGE:https://www.jstage.jst.go.jp/article/pacjpa/71/0/71_1PM060/_pdf/-char/ja

・失語症のある人のための意思疎通支援:https://www.niph.go.jp/journal/data/66-5/201766050007.pdf

コメント