ロボット支援リハビリテーションの現状と効果

バーチャルリアリティ(VR)を用いたリハビリの可能性

神経筋電気刺激(NMES)を用いたリハビリの方法

脳梗塞を発症した際、身体に麻痺が生じることがあり理学療法や作業療法などのリハビリテーションが実施されます。

最近はロボット支援リハビリテーションやVR技術を用いたアプローチ、NMESなどの電気刺激を利用した治療などアプローチは様々です。

この記事ではこれらの最新のリハビリテーションの現状や期待される効果などを解説していきます。

ロボット支援リハビリテーションの現状と効果

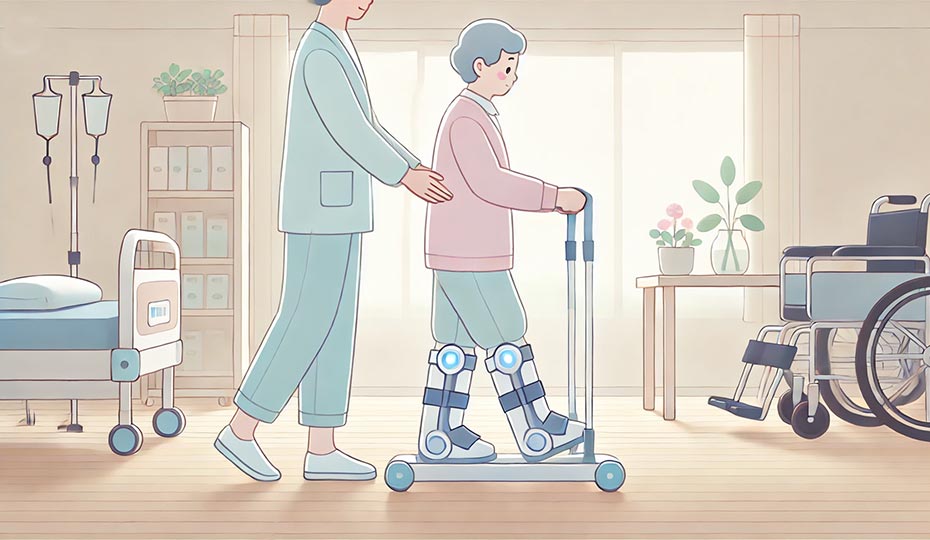

脳梗塞など脳の損傷によって身体に麻痺が生じた際、通常は理学療法士や作業療法士の手によってリハビリテーションを実施します。

しかし近年ではロボット技術の進化によって、ロボットによるリハビリが注目されてきています。

ロボット支援リハビリテーションは従来のリハビリでは難しかった繰り返し精度の高い動作や細かい運動調整が可能になり、より効果的な回復を促すことができるのがメリットです。

またリハビリテーションで用いられるロボットには、装着するタイプや据え置きタイプのものがあります。

装着するタイプのロボットとして代表的なものに「HAL」があり、このHALは患者様のわずかな生体電位信号を感知し、立ち上がったり歩いたりする動作をアシストしてくれます。

また患者様が自力で移動できない場合には据え置きタイプのロボットを使用し、上部からハーネスで体を支え体重を軽減しながら可動式のコンベアの上でゆっくりと歩行練習を行います。

現状ではロボット支援リハビリテーションは主にリハビリの専門スタッフがロボットの操作を行うため、利用できるのは病院や介護施設などが中心となっています。

脳梗塞などで脳の神経細胞が障害されると障害されていない部分で補おうとする働きが起こりますが、その際、繰り返し刺激を入れることが機能を促通するポイントとなります。

ロボット支援リハビリテーションを導入することでこの反復刺激を正確に行うことができ、人の手では実現できなかったリハビリを可能にすることができます。

特に近年では再生医療の治療後にロボット支援リハビリテーションを導入することで機能促進への相乗効果も期待されています。

バーチャルリアリティ(VR)を用いたリハビリの可能性

次に最新のリハビリテーションとして注目したいのは、バーチャルリアリティ(VR)を用いたアプローチ方法です。

特に近年ではヘッドマウントディスプレイ(HMD)を使用し3次元のVR技術を用いた検証が進み、効果報告も挙げられています。

このVR技術を用いると、患者様がどこにいても仮想空間内で多様な運動や訓練を行うことが可能です。

そしてリハビリの実施状況を数値化してフィードバックが受けられるため、リハビリの効果が向上する作用があります。

またVRの導入は患者様のモチベーションを高めることができ、楽しみながらリハビリを行えるというメリットもあります。

VR技術を用いたリハビリの症例では脳卒中や脊髄損傷による運動麻痺、高次脳機能の低下、歩行やバランスの問題、運動器疾患に伴う痛み、さらには精神疾患による感情の不安定さなどの改善が見られたという報告も挙げられています。

ただVR技術の導入は大きな効果が認められる反面、導入するには初期費用がかかることやその利用と操作には慣れが必要な点がデメリットです。

そのためVRを導入したリハビリを提供している現場はまだ少ない状態となっています。

しかし今後は、患者様のニーズに合わせた柔軟なプログラムの提供や遠隔地からのサポートなどVRを活用したリハビリの可能性はさらに広がることでしょう。

神経筋電気刺激(NMES)の応用と実践方法

神経筋電気刺激(NMES)は神経や筋肉に対して電気刺激を与え、機能回復を促す治療的アプローチです。

元々電気刺激療法は疼痛を軽減するために利用されることが主流でしたが、近年では筋力強化や筋委縮の予防、血流の改善などを目的に広く活用されています。

脳梗塞などの中枢神経障害によって起こる麻痺や痙縮、さらには廃用による筋委縮の改善などにこの電気刺激療法と運動療法を組み合わせることで治療効果の向上が期待できます。

具体的なNMESの応用場面としては、下肢筋群へ電気刺激を行うことで歩行の安定性向上に効果を出しています。

特に足関節の背屈動作を補助することで麻痺によってつま先が下がる状態を改善し、転倒リスクを減らす効果があります。

NMESの実際の使用法としては、目的とする筋肉に適切に電極を配置することが重要です。

そして患者様の状態に合わせて電気刺激の強度を調整していきます。

またNMESを使用する際の注意点としてペースメーカーを装着している方や重篤な心疾患を持つ方、さらには急性炎症や皮膚疾患がある部位や妊娠中の腹部や腰部への使用などは禁忌とされています。

先にもご紹介しましたが、NMESなどの電気刺激療法は運動療法と組み合わせることで、より高い治療効果が期待できます。

さらに再生医療を組み合わせることで、電気刺激による筋肉や神経の活性化と再生医療による細胞修復・再生の相乗効果が期待できるでしょう。

まとめ

脳梗塞後の麻痺の改善に対して最近では運動療法だけでなく、ロボット支援リハビリテーションやVR技術の導入、神経筋電気刺激(NMES)の活用など様々なアプローチ法があります。

ロボットの進化により従来人の手では実現が困難であった正確な反復練習が可能です。

またVRを使うことでどこにいても訓練が可能となり、患者様のモチベーションアップに効果があります。

さらにNMESなどの電気刺激療法とこれまでの運動療法を組み合わせることでより高い効果が期待できます。

今後は神経の再生・修復といった再生医療も併用することでさらなる回復への期待が持てるでしょう。

よくあるご質問

- 脳梗塞で片麻痺になった場合、歩行介助はどのようにしますか?

- 片麻痺の歩行介助では、安全性を確保しつつ自立を促すことが重要です。

介助者は麻痺側の膝折れを防止し、足が振り出しやすいようにサポートをします。

また身体機能に合わせて杖や装具を活用し、NMESで筋活動を促すと効果的です。

さらにVRやロボットなどを導入することで、より正しい歩行パターンが習得できるでしょう。 - 片麻痺のリハビリにはどんな種類がありますか?

- 片麻痺のリハビリには理学療法士や作業療法士による関節可動域訓練や筋力強化、歩行訓練などの運動療法や日常生活動作訓練、また鏡を利用したミラー療法や積極的に麻痺側を使用するCI療法などがあります。

さらにロボットによるリハビリやVR技術を用いた訓練、電気刺激を用いた電気刺激療法なども効果が認められています。

<参照元>

(1)ロボットリハビリテーションとは|奈良リハビリテーション専門学校:https://www.nara-reha.ac.jp/robot-rehabilitation/

(2)リハビリテーションを支援するロボットについて調べてみた【2021年版】|AIZINE:https://otafuku-lab.co/aizine/rehabilitation-robot0723/

(3)What’s HAL|CYBERDYNE:https://www.cyberdyne.jp/

(4)リハビリテーション治療におけるバーチャルリアリティの活用|J-Stage:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjrmc/59/4/59_59.360/_article/-char/ja/

(5)VRを利用してリハビリをもっと効率的に!VRをリハビリに導入するメリット・デメリットも合わせて解説|Spacely:https://tips.spacely.co.jp/vr-rehabilitation/

(6)歩行障害のリハビリテーション治療―神経筋電気刺激装置―|J-Stage:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjrmc/55/9/55_55.751/_article/-char/ja/

関連記事

このページと関連のある記事

2025.02.03

不全麻痺の治療とリハビリテーションの選択肢

脊髄損傷では障害を受けた脊髄以下が全く動かなくなる完全損傷と障害部位以下が一部ダメージを受ける不全損傷があります。不全損傷では、初期の治療はもちろん状態が落ち着いた後のリハビリテーションが重要です。この記事では不全損傷に対する初期治療の方法やリハビリテーション、最新のリハビリ機器を使用した治療方法に...

2024.11.18

脳梗塞を乗り越えたい!回復の可能性を高めるための最新情報と注意点

脳梗塞の回復を左右する早期治療の重要性とリハビリについて解説します。脳梗塞の回復は主に発症からの時間、損傷の程度と部位、患者の年齢、リハビリテーションの質と量、患者さんの意欲と環境で左右されます。脳梗塞のゴールデンタイムを意識し、症状に素早く対応することで、より良い治療成果と回復の見込みを得ることが...

コメント