くも膜下出血後に起こる視覚・記憶障害の特徴と原因がわかる。

それぞれの障害に対する具体的なリハビリ方法がわかる。

家族や介護者が行うべき支援と、再生医療の新たな可能性がわかる。

くも膜下出血は命に関わる脳卒中のひとつであり、治療後も視覚障害や記憶障害などの後遺症が残ることがあります。

この記事では、それらの障害に対して行われるリハビリの具体的な内容を、視野の欠損や眼球運動障害、記憶力の低下といった症状別にわかりやすく紹介し、ご家族・介護者が日常生活の中でできる支援のポイントについても解説します。

目次

視覚・記憶障害へのリハビリアプローチ

ここでは、くも膜下出血後の方のQOLを上げるための、視覚・記憶障害へのリハビリアプローチについて解説します。

視覚障害に対するリハビリアプローチ

くも膜下出血が起こると、血の塊(血腫)そのものが、脳の視覚に関わる部分を損傷することで、視覚障害が起こりえます。

例えば、視覚を司る重要な部分は、脳の後頭葉にある脳の部位であり一次視覚野とも呼ばれます。

この一次視覚野は左右の脳半球にあり、右の視野情報や左の脳へ、左の視野情報は右の脳に向かいます。

また、脳動脈瘤の破裂によって引き起こされる動脈瘤性くも膜下出血(SAH)は、動脈瘤そのものが視神経を圧迫し、視力低下もしくは視力喪失につながることがあります。

さらに、珍しいものの、くも膜下出血あるいは硬膜下出血に伴う頭蓋内圧亢進によって、眼球にある硝子体という部位に出血が起こる、テルソン症候群という症状が現れることもあります。

この硝子体出血は、ほとんどは自然に消失し、視力は1年以内に回復しますが、放置しておくと視力喪失などの重大な事態を引き起こすこともあります。

このように、くも膜下出血に関連する視覚障害にはさまざまなものがあります。

くも膜下出血に対して動脈瘤クリッピングなどの治療を行っても、こうした視覚障害は残存することがあります。

そのため、視覚障害に対するリハビリテーションでは、脳の視覚処理に関わる神経回路を刺激・再構築することを目指します。

特にくも膜下出血の影響で視野が一部欠けたり、眼球運動がうまくいかなくなったりした場合には、視覚情報の受け取り方や処理の仕方を補う訓練が重要です。

例えば、プリズムメガネの使用は、特殊なレンズを使い、視野の欠損を補助します。

見えていない側の情報を見える側に「ずらして」届けることで、視覚情報の統合を助ける効果があります。

たとえば、視野の一部が欠けている場合には、スキャニング訓練と呼ばれる方法で、欠けた視野を意識して見る練習を行います。

これは、見えていない側に目を動かすよう促し、周囲の物体や人への注意力を高める訓練です。

また、視線の移動や注視、追従運動(ゆっくり動くものを目で追う)などの眼球運動訓練も有効です。

さらに、半側空間無視がある場合は、文字や絵を使って左から右へ意識的に目を動かす練習をしたり、患者さんの見えていない側に声をかけたりするなど、周囲の協力も含めた工夫が大切になります。

記憶障害に対するリハビリアプローチ

くも膜下出血後には、記憶をつかさどる脳の海馬や前頭葉などに影響が及び、新しいことが覚えられない、過去の出来事を思い出せない、同じことを繰り返し質問してしまうといった症状が見られることがあります。

脳卒中治療ガイドライン2021によると、記憶障害に対しては、記憶訓練を行うことは妥当とされています。

また、バーチャルリアリティを用いた訓練が記憶障害を改善させることを示した解析もあります。

これは、仮想空間の中で買い物や料理などのシミュレーションを行い、記憶力や注意力を刺激する訓練です。

実生活に近い状況で記憶力を鍛えることができ、楽しみながら続けやすい利点があります。

加えて、日常生活の中でできる簡単な記憶訓練としては、「朝食に食べたメニューを思い出す」「その日出会った人の名前を声に出して復唱する」といった方法も良いでしょう。

日常生活での工夫とサポート体制

視野障害や記憶障害などの後遺症がある方が、自宅で過ごすためにはどのような日常生活の工夫とサポート体制が必要なのでしょうか。

まず、視覚障害については、どのような障害があるのか、左右どちらか側が見えないあるいは無視してしまう(半側空間無視)などについてしっかりと把握しましょう。

見えていない側の手足には注意がいきづらく、怪我をしてしまったりすることもあるからです。

そういった点に対しては留意しておきましょう。

また、記憶障害に対しては、メモをとるようにする、何回も同じことを聞かれても怒らずに接するなどの対応が良いでしょう。

さらに、スマートフォンのリマインダー機能を活用する」「予定を書いて冷蔵庫に貼る」など具体的な工夫も取り入れてみましょう。

家族や介護者が知っておくべきポイント

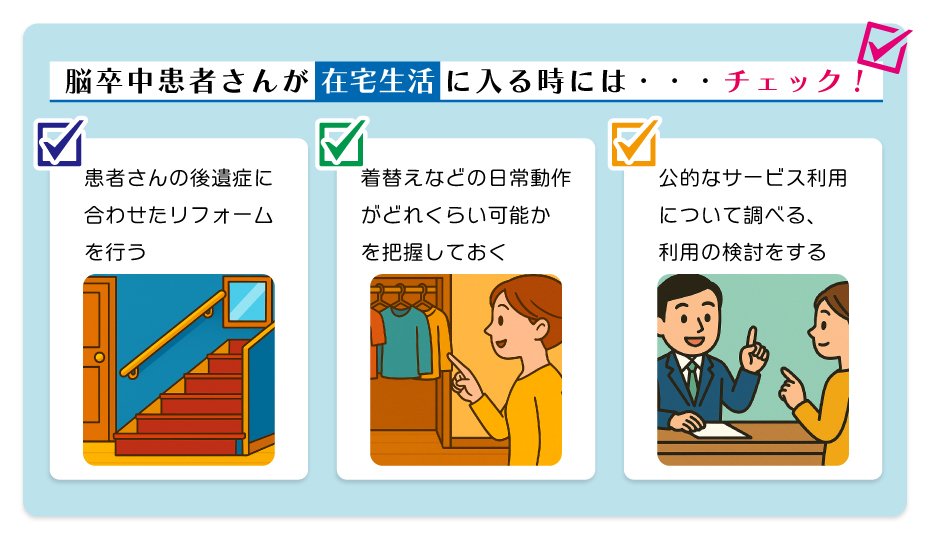

くも膜下出血を含む、脳梗塞や脳出血などの脳卒中患者さんは、入院治療を受けた後、在宅生活に移行する方も多いと考えられます。

その場合、患者さん本人はもちろん、その介護や生活サポートを行う家族や介護者の役割が重要となります。

入院から在宅生活の移行期には、特にとまどいなどがあることも多いでしょう。

こうした課題をまとめた報告によると、バリアフリーに対応した住宅のリフォームなどを事前に行っておくべきであった、あるいは患者さんの後遺症の程度が想定より軽く、スロープの設置は不要であったなどの声がありました。

また、自宅でのリハビリがこれでよいのか、不安になるといった声もありました。

こうした点からは、家族や介護者が知っておくべきポイントとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 患者さんの後遺症の程度や回復の見込みを、主治医など医療スタッフからある程度教えてもらい、それに合わせたリフォームなど必要であれば行う

- 着替えなどの日常生活にどれくらいの支障があるかも、ある程度把握しておく

- 家族や介護者自身が疲弊しないように、公的なサービス利用についても検討しておく

こういった点を踏まえておくと良いでしょう。

まとめ

くも膜下出血の後遺症である視覚障害や記憶障害は、患者さん自身の生活の質(QOL)を大きく左右します。

適切なリハビリテーションや日常生活での工夫、家族や介護者による支援を通じて、生活をより快適にすることが可能です。

さらに近年では、神経障害が「治る」を当たり前にする取り組みとして注目されている「ニューロテック®」という考え方があります。

これは、脳卒中や脊髄損傷に対して「狙った脳・脊髄の治る力を高める」再生医療「リニューロ®」を軸とするアプローチで、骨髄由来間葉系幹細胞や神経再生リハビリ®を組み合わせた治療法です。

くも膜下出血による神経障害に対しても、今後このような先進的な治療法が希望となる可能性があります。

回復への選択肢を広げるためにも、医療機関と連携しながら一人ひとりに合った支援を継続することが大切です。

よくあるご質問

- くも膜下出血のリハビリで何をするのでしょうか?

- 視野の欠損や記憶力の低下などに応じて、眼球運動訓練や記憶の補助ツールを活用した訓練などが行われます。

患者さんごとの状態に合わせて計画されます。

また、その他の後遺症に対しても、理学療法や作業療法が行われます。 - くも膜下出血のリハビリの中止基準は?

- くも膜下出血のリハビリ中、重篤な合併症の出現や、意識障害の進行などがみられた場合には中止や見直しが検討されます。

基本的には、患者さんの安全と体調を最優先に判断されます。

<参照元>

(1)Jang SH, Seo JP. Injury of optic radiation and visual field defect in a patient with aneurysmal subarachnoid hemorrhage: A case report. Medicine (Baltimore). 2017 Jul;96(29):e7356. doi: 10.1097/MD.0000000000007356. PMID: 28723747; PMCID: PMC5521887.:https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5521887/

(2)Lee SH, Seo JH, Park SH, Won YH, Ko MH. Terson Syndrome in Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: A Case Report. Ann Rehabil Med. 2015 Aug;39(4):640-4. doi: 10.5535/arm.2015.39.4.640. Epub 2015 Aug 25. PMID: 26361603; PMCID: PMC4564714.:https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4564714/

(3)脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2023〕VII亜急性期以後のリハビリテーション診療p282:https://www.jsts.gr.jp/img/guideline2021_kaitei2025_kaiteikoumoku.pdf

(4)脳卒中患者の入院治療から在宅生活への移行にかかわる日常生活活動支援.リハビリテーション連携科学.2013;14(2):216-226.:https://www.jstage.jst.go.jp/article/reharenkei/14/2/14_216/_pdf/-char/en

・脳損傷者における眼球運動障害改善のための リハビリテーション.作業療法.2021;40:713-720.:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jotr/40/6/40_713/_pdf/-char/ja

・脳卒中治療ガイドライン2021における リハビリテーション領域の動向:https://www.jstage.jst.go.jp/article/rika/37/1/37_129/_pdf

・Complications – Subarachnoid haemorrhage|NHS:https://www.nhs.uk/conditions/subarachnoid-haemorrhage/complications/

関連記事

このページと関連のある記事

2024.12.20

脳疾患性認知症の治療とリハビリ:進行を遅らせるためのアプローチ

脳血管性認知症の治療とリハビリ、進行を遅らせるためのポイントについて解説しています。家族と一緒にできるリハビリやケアの方法についてわかりやすく紹介しています。認知症の進行や症状を緩和しながら患者、家族がともに豊かで安定した日常生活を送るために必要な具体的な方法を知りたい方におすすめです。...

2024.10.10

脳出血後の片麻痺を乗り越えるためのリハビリとは

脳出血後の片麻痺を改善するためのリハビリ方法を詳しく解説。片麻痺とは身体の半分が麻痺してしまい動かせなくなってしまう状態のことを言います。右の脳は左半身を、左の脳は右半身を制御しており、脳の片側に障害があるとその反対側の身体に麻痺が生じます。片麻痺と向き合う方々が前向きに取り組むための情報をお伝えし...

コメント