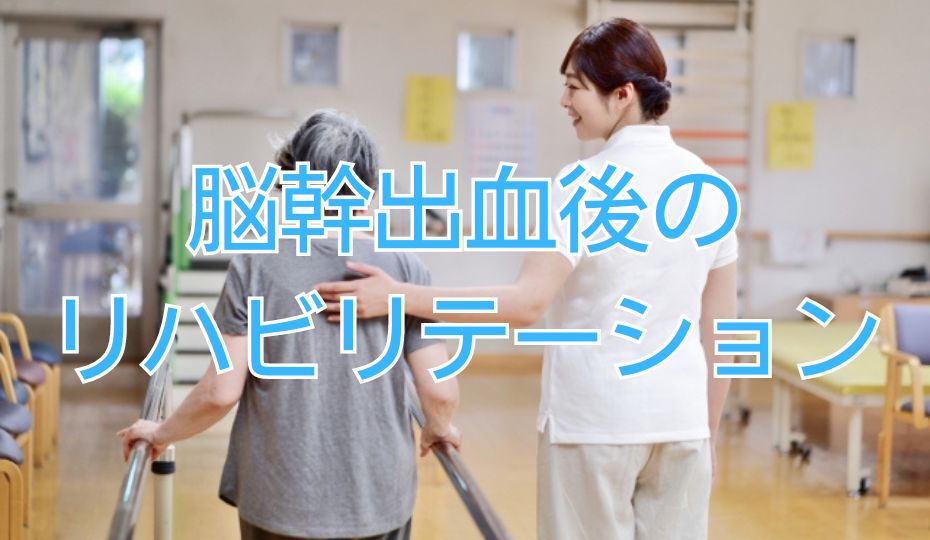

脳幹出血における片麻痺と歩行機能障害

感覚機能や嚥下障害によって引き起こされる問題点

それぞれの症状に対するリハビリテーション

脳幹は大脳の下に位置しており、生命の維持に関わる機能や運動・感覚神経の走行経路、嚥下中枢などがあり、脳出血によってダメージを受けると様々な障害が出現します。

特に日常生活で問題になる障害は運動機能障害、感覚障害、嚥下機能障害です。

この記事では、脳幹出血によって出現する後遺症とそのリハビリテーション方法について解説します。

運動機能への影響:四肢麻痺や歩行障害の実態

脳幹で脳出血が起きると様々な症状が出現します。

代表的な症状として、上下肢の片麻痺や歩行障害、感覚障害、嚥下障害などがあります。

脳幹は脳から脊髄神経へ命令を伝達するルートになっています。

そのため、脳幹が脳出血によってダメージを受けてしまうと脳からの命令を正しく伝えることができず片麻痺を発症します。

脳幹は中脳、橋、延髄で構成されていますが、延髄で出血を起こすと出血を起こした同側、中脳や橋で出血を起こすと反対側の片麻痺を認めます。

これは延髄にある錐体と呼ばれる部分で脳からの運動神経が交叉しているためです。

片麻痺が出現してしまうと、程度によっても違いはありますが日常生活動作に支障を来します。

上肢や手指に麻痺が出現すると食事動作や更衣動作など、下肢に麻痺が出現すると歩行や階段などに障害を認めやすいです。

また、脳幹は小脳と一緒に歩行や姿勢の調整などの意識的をしなくても行える動作のコントロールを行っています。

この機構はCentral pattern jenerator(CPG)と呼ばれており、歩行する際に非常に重要な役割を果たします。

脳幹が出血することによって、中脳がダメージを受けてしまうとCPGが機能せず、歩行障害が出現します。

脳幹出血による片麻痺の改善は発症後約6ヶ月まで認め、CPGの改善はリハビリテーションを行うことによって可能です。

そのため、脳幹出血後は日常生活をできるだけ早く取り戻すために早期からリハビリテーションを行うことが重要です。

感覚障害や嚥下障害など日常生活への影響

脳幹は大脳に感覚情報を伝えるための神経繊維が通っているため、障害されることで感覚障害を発症します。

感覚情報とは触覚、痛覚、温度覚、位置覚、運動覚などがあります。

出血した部位によっても差はありますが、これらの感覚の複数が障害を受けることがあります。

また、異常感覚としてしびれが出現することがあります。

しびれは健康な時は感じない感覚ですが、脳幹出血によって脳がダメージを受けると出現してしまうことがあります。

感覚障害が起きると日常生活の様々な場面で障害が起きます。

触覚や位置覚などが低下してしまうと物品の操作が難しくなったり、歩く際に下肢の位置が分からないことで転倒してしまうリスクが上がります。

痛覚や温度覚が低下すると日常生活での怪我や火傷などに気付けないことがあります。

よくある例は気がつかないうちに足の一部に切り傷ができて出血していた、お風呂に溜めていたお湯が高い温度で気がつかずに麻痺側から入ってしまったなどです。

感覚障害が出現すると日常生活に大きな影響があるため、注意が必要です。

脳幹は嚥下機能も司っているため、ダメージを受けることで誤嚥するリスクが高くなります。

脳幹出血による嚥下障害は皮質延髄路と呼ばれる部位の障害で発症する仮性球麻痺と延髄にある嚥下中枢が障害される球麻痺があります。

特に延髄にある嚥下中枢が障害される球麻痺では嚥下障害が強く見られ、なかなか経口摂取ができるようにならない場合があります(橋梗塞における摂食嚥下障害の検討)

嚥下障害を強く認める際に無理に食事を摂取してしまうと誤嚥性肺炎のリスクが高いため、必ず言語聴覚士などの専門家と相談しながら嚥下練習を行うことが重要です。

後遺症と向き合うためのリハビリテーションの重要性

脳幹出血では様々な障害が出現します。

脳幹は脳の中でも深い部分にあり手術はできないことが多く、治療の主体はリハビリテーションになります。

運動障害に対しては早期から歩行練習を行ったり、筋力トレーニングなどの筋機能を高める運動を積極的に行います。

運動麻痺が改善できる期間は半年と言われているため、早期から積極的にリハビリを行うことが重要です。

また、CPGは歩行練習を行うことによって活性化されるため、反復して練習する必要があります。

感覚障害によって箸の操作などの巧緻動作が難しくなった場合は作業療法を行い、日常生活動作の再獲得を目指します。

嚥下機能障害がある場合は言語聴覚士と嚥下練習を行います。

練習には食物を用いる直接訓練とそれ以外の間接訓練があります。

専門家による評価がない状態で嚥下練習を行ってしまうと誤嚥性肺炎になってしまう可能性が高いため、言語聴覚士などの専門職種と一緒にリハビリを行う必要があります。

脳幹出血では様々な後遺症がありますが、リハビリを行うことで改善を目指せるため、早期からリハビリに取り組むことが重要です。

まとめ

この記事では脳幹出血後に残る可能性のある後遺症とその対策について解説しました。

運動機能の障害は片麻痺と歩行中枢の破綻があり、理学療法を行うことで改善が期待できます。

感覚障害は感覚そのものをリハビリテーションで改善することは難しいですが、作業療法などのリハビリで日常生活動作を行いやすくすることは可能です。

嚥下障害は仮性球麻痺と球麻痺があり、言語聴覚士による評価と嚥下訓練が必須です。

脳卒中で神経を損傷してしまった後の脳の治療は確立されていませんが、再生医療にはその可能性があります。

今後、神経再生医療×リハビリテーションの治療の研究は進んでいきます。

私たちのグループは神経障害は治るを当たり前にする取り組みを『ニューロテック®』と定義しました。

当院では、リハビリテーションによる同時刺激×神経再生医療を行う『リニューロ®』という狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療を行なっていますので、ご興味のある方はぜひ一度ご連絡をお願いします。

よくあるご質問

- 脳出血のリハビリで何をするのでしょうか?

- 脳出血のリハビリは早期からの歩行練習や日常生活動作練習、嚥下訓練、言語訓練などを行います。

脳出血の後遺症は6ヶ月まで改善を認めるため、できるだけ早い時期からリハビリを行うことが重要です。 - リハビリをしないとどうなる?

- 脳幹出血後にリハビリを行わないと低下した運動機能・嚥下機能の改善が不十分となり、日常生活を自立して行えなくなる可能性があります。

また、嚥下リハビリを行わないと誤嚥性肺炎になってしまうこともあり、時には命に関わることもあります。

<参照元>

(1)大脳皮質・脳幹ー脊髄による姿勢と歩行の制御機構:https://www.jstage.jst.go.jp/article/spinalsurg/27/3/27_208/_pdf/-char/en

・橋梗塞における摂食嚥下障害の検討:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jstroke/33/1/33_1_171/_pdf

関連記事

このページと関連のある記事

2024.05.28

脳幹出血後遺症のリハビリテーション治療

脳幹出血後遺症のリハビリについて解説。脳幹出血は出血量が多いと予後不良となることが多い病気といわれています。重症度は様々ですが、早期より関節可動域訓練実施や離床を進め、拘縮を始めとした廃用症候群を予防することが重要です。また、促通反復療法を取り入れ、脳の可塑性による新たな神経回路の形成を促すアプロー...

2024.03.11

脳幹出血後のリハビリテーション

脳幹とは脳の中でも非常に重要な機能を担う部位であり、運動や感覚機能はもちろん、呼吸や循環動態なども司る部位です。 そのため、脳幹出血は重篤な後遺症を残す可能性があり、その後の生活のためにも積極的なリハビリテーションが肝要です。 そこで、この記事では脳幹出血後のリハビリテーションについて詳しく解説...

コメント