課題指向型訓練の方法と効果

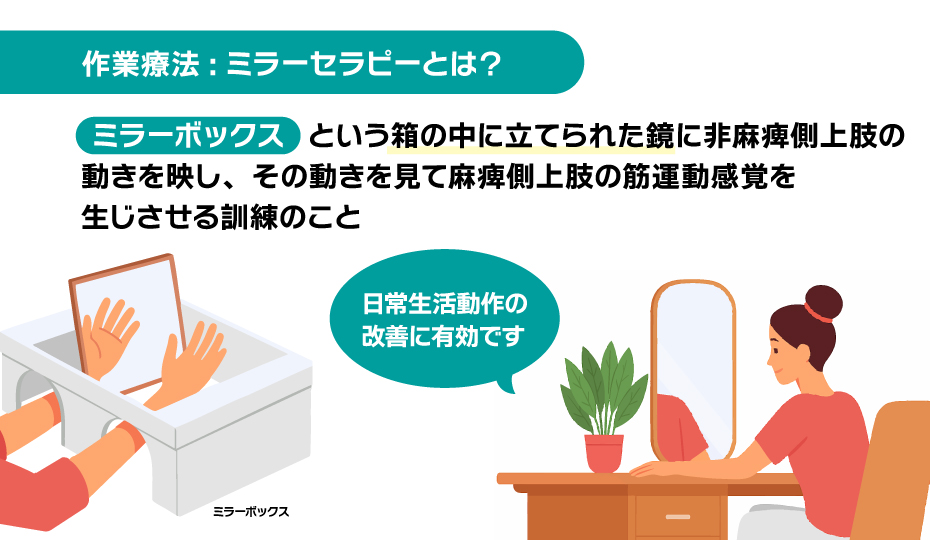

ミラーセラピーの概要とメリット

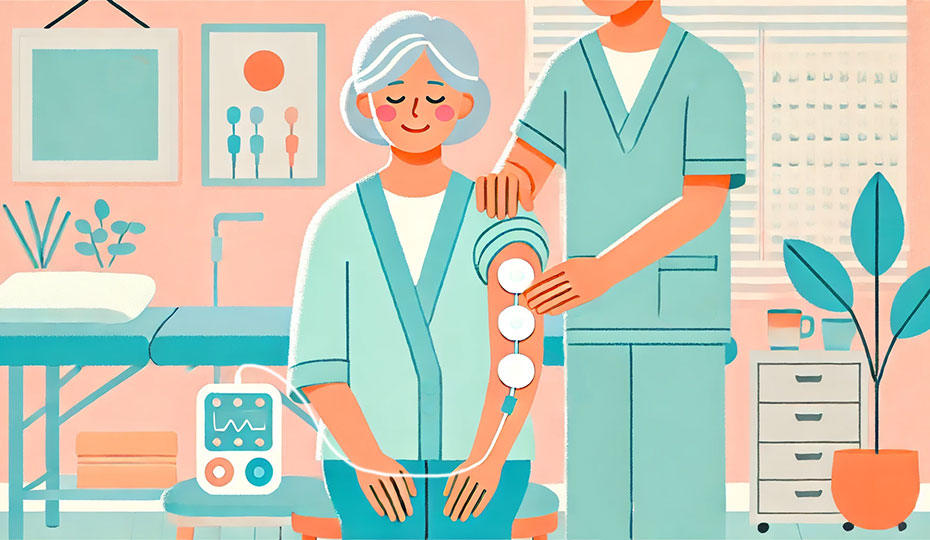

電気刺激療法の種類と目的

脳卒中の後遺症である片麻痺を発症すると、上肢に障害が出現することがあります。

上肢機能に障害が出現すると日常生活動作に影響を与えてしまうことが多く、リハビリテーションで上肢機能を改善することは生活の質を改善するために重要です。

この記事では、上肢機能に対するリハビリテーション方法について例を挙げながら解説します。

課題指向型訓練の概要とその効果

脳梗塞を発症すると上下肢に片麻痺が出現することがあります。

片麻痺とは左右どちらかの一対の上肢と下肢に運動麻痺を認めることを指し、脳梗塞を発症した部位や大きさによっても症状が変わります。

特に錐体路と呼ばれる神経の通り道が障害された場合、症状が強くでやすいとされています。

片麻痺が出現すると、日常生活で行う動作が行えなくなることで生活が不便になってしまうことがあります。

片麻痺に対してはリハビリテーションを行うことが有効とされています。

この記事では、片麻痺による上肢機能障害に対するリハビリテーションとして課題指向型訓練、ミラーセラピー、電気刺激療法を紹介します。

課題指向型訓練とは、運動学習という繰り返し動作の練習を行うことで徐々に動作が円滑に行えるようになるという理論を元に提唱された訓練方法です。

訓練方法は習得したい動作を実際の動作場面を見ながら繰り返し練習を行います。

例えば、片麻痺によって箸が使えなくなってしまった患者に対して、反復して箸の練習を行うような動作練習などが挙げられます。

課題指向型訓練は課題の難易度の設定が非常に重要とされています。

脳卒中治療ガイドラインという脳卒中患者の治療指針を示した文献では、「軽度から中等度の上肢麻痺に対しては、麻痺側上肢を矯正使用させるなど特定の動作の反復を含める訓練を行うように勧められる」と記載されています。

そのため、基本的には麻痺が重度の方には行うことができません。

課題指向型訓練は行うことで上肢機能や日常生活動作の改善を期待できると報告されており、適応がある患者様にとって、行う価値が高いトレーニングの一つです。

ミラーセラピーの実践方法と上肢機能への影響

ミラーセラピーとは、ミラーボックスという箱の中に立てられた鏡に非麻痺側上肢の動きを映し、その動きを見て、麻痺側上肢の筋運動感覚を生じさせる訓練です。

2021年に発刊された理学療法ガイドラインでは、「上肢を使用する日常生活動作の改善には視覚フィードバックのうちミラーセラピーを行うように提案する」とされています。

ミラーセラピーは、上肢や下肢の間に設置した鏡で非麻痺側の上肢や下肢の運動イメージが麻痺側の上肢や下肢が正常に動いているとの錯覚を与えることで脳に視覚のフィードバックを与えます。

この視覚フィードバックによって、実際の動きを少しずつ修正していくことで徐々に上肢の動きを改善します。

上肢に対するミラーセラピーの効果は、一般的理学療法と比べて上肢の運動機能や日常生活動作の改善に有効であることが報告されています。

また、ミラーセラピーは単体で行う訓練としてよりも準備運動として行い、その後に日常生活動作練習などを行うとより神経を活性化させることができるとされています。

ミラーセラピーは高価な物品なども必要ないため、手軽に始めやすい治療の一つであり、有効性が確認されていることから、多くの病院で作業療法に取り入れられています。

電気刺激療法の原理と適用例

電気刺激療法とは、その名前の通り電気を使用して筋肉や神経を刺激し、痛みや筋肉の強張り(痙縮)、筋力の改善を目指す治療方法です。

電気刺激療法にも種類があり、筋力の増強や随意性の改善などを目標に行う治療を神経筋電気刺激(NMES)、痛みや痙縮の改善を目指す方法を経皮的電気神経刺激(TENS)といいます。

NMESは麻痺側の肩関節に力が上手く入らず、肩が本来の位置より低くなってしまう亜脱臼に対しての有効性が報告されています。

亜脱臼は肩関節を適切に固定するための腱板と呼ばれる筋肉に力を適切に入れることができなくなるため起こるとされています。

そのため、NMESを腱板に対して行うことで、腱板の筋力強化および神経の刺激を行い、肩関節亜脱臼の改善効果を期待することができます。

NMESは電気を使用し、強制的に筋を動かすため亜脱臼のみでなく筋力低下を認める筋を鍛えることができます。

しかし、重度の麻痺で完全に動かせなくなってしまった上肢には、随意性を改善させる効果はないため注意が必要です。

TENSは電気刺激を使用し、神経に情報を与えることで痛みを改善する効果を期待することができます。

痙縮に対して使用する際は他の治療方法と併用して行うことでより効果を高めることが報告されています。

脳卒中において、TENSは痛みや痙縮のコントロールを目的に行われる電気治療ですが、筋肉にも電気刺激は入ります。

電気刺激が筋に伝わることで筋は力が入ったり、抜けたりを繰り返します。

筋が適度に収縮することで過剰な力を抜くことができるため、痙縮の改善を期待することができます。

TENSを含む電気治療は感覚機能が大きく障害されている場合、急激に強い電流を流してしまうことがあるため使用することはできません。

TENSは痙縮によって、上肢を動かしにくくなった方や肩周りの疼痛が強い方に適応があるため、使用を検討したい場合は担当の理学療法士や作業療法士と相談しましょう。

まとめ

この記事では脳梗塞後の上肢麻痺に対する効果的なリハビリテーション方法について解説しました。

課題指向型訓練は日常生活動作の反復練習を行う治療で、軽度〜中等症の方に適応があります。

ミラーセラピーは視覚フィードバックを使用した訓練方法で、日常動作の改善に効果があります。

電気刺激療法にはNMESやTENSなどがあり、目的によって使用方法が変わります。

脳卒中で神経を損傷してしまった後の脳の治療は確立されていませんが、再生医療にはその可能性があります。

今後、神経再生医療×リハビリテーションの治療の研究は進んでいきます。

私たちのグループは神経障害は治るを当たり前にする取り組みを『ニューロテック®』と定義しました。

当院では、リハビリテーションによる同時刺激×神経再生医療を行う『リニューロ®』という狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療を行なっていますので、ご興味のある方はぜひ一度ご連絡をお願いします。

よくあるご質問

- 上肢機能訓練の目的は?

- 片麻痺による上肢機能障害では日常生活動作が障害されるだけでなく、弛緩性麻痺の場合は、疼痛の原因となることもあります。

リハビリテーションを行うことによって日常生活を送りやすくするだけでなく、疼痛の改善を行い生活の質を上げることも目的になります。 - 上肢の運動機能とは何ですか?

- 上肢の運動機能とは上肢の筋力や協調性などの運動能力を指します。

脳卒中では片麻痺によって上肢機能が低下し、日常生活動作を障害することがあり、リハビリテーションを行うことが非常に重要です。

<参照元>

(1)脳卒中患者に対する課題指向型アプローチ |J -stage:https://www.jstage.jst.go.jp/article/cjpt/45S1/0/45S1_31/_pdf/-char/ja

(2)脳卒中治療ガイドライン2021改定2023:https://www.jsts.gr.jp/img/guideline2021_kaitei2025_kaiteikoumoku.pdf

(3)理学療法ガイドライン第2版:https://cms.jspt.or.jp/upload/jspt/obj/files/guideline/2nd%20edition/p001-106_01.pdf

関連記事

このページと関連のある記事

2024.05.01

片麻痺上肢を動かすための具体的なリハビリ方法

脳卒中後の片麻痺、諦めないで!上肢リハビリは自分でできることも。非麻痺側の活用、肩甲帯エクササイズで片麻痺後の日常生活の質を向上!片麻痺の上肢リハビリに関する具体的な方法と最新の治療情報を提供。片麻痺リハビリの基礎知識から実践方法まで、役立つ情報満載です。...

2024.06.19

片麻痺者の下肢のリハビリ自主トレーニング

片麻痺患者向けのリハビリ自主トレーニングを詳しく解説。片麻痺患者は麻痺側の痙性により、自分の意思とは関係なく手足が曲がったり、突っ張ったりしてしまうことがあります。身体能力の低下につながる可能性があるため、身体機能の低下を予防する必要があります。筋力強化やバランス感覚の向上、ストレッチ方法を丁寧に紹...

コメント