脳卒中後の筋力維持に必要なたんぱく質の重要性

神経伝達物質の産生を補助するビタミンB群の働きと多く含まれる食材

抗酸化作用の大きいビタミンEを摂取する意味とおすすめ食材

脳卒中後、再発予防やリハビリテーションを行う際に強化栄養療法が重要視されるようになりました。

栄養素の中には筋肉の材料になるものや再発予防に有効なものがあり、リハビリと併せて摂取することで効果をより高くすることができます。

この記事では、脳卒中後のリハビリを支える栄養素とおすすめの食材について解説します。

目次

筋力維持に必要なタンパク質を含む食材と摂取タイミング

脳卒中発症直後の患者は低栄養の方が約20%程度いるとされており、入院時の栄養不良は肺炎などの感染症を引き起こしやすく、注意が必要です。

このことから、脳血管疾患患者におけるリハビリテーション栄養診療ガイドラインでは脳卒中患者に対して強化栄養療法を行うことを推奨しています。

強化栄養療法とは、日常生活での標準的な食事に加えて、個別的な栄養指導、経口補助食品、経静脈・経腸栄養を行うことを指します。

つまり、脳卒中後の患者には普段の食事に加えて、必要な栄養素を追加で摂取できるように工夫を行うことが推奨されています。

中でも、タンパク質・ビタミンB群・ビタミンEが重要であり、それぞれについて解説します。

タンパク質はヒトの身体を構成している重要な成分の一つであり、筋肉・臓器・髪・爪などの材料になります。

また、免疫物質やホルモンの生成にも必要で生命を保つために重要な栄養素の一つです。

タンパク質は肉、魚、卵、大豆などに多く含まれており、米やパンなどの主食にも含まれています。

米やパンなどに含まれているタンパク質は質があまり良くないため、できる限り主食以外の食材からタンパク質を多く摂取することが勧められています。

タンパク質を多く摂取すると筋肉の量を増やすことができるということが明らかになっています。

筋力が向上することで日常生活動作が行いやすくなりますが、筋力が不変でも筋肉の量が増えることは身体にとってメリットがあります。

筋肉の量が増えることで代謝に影響を与え、健康関連のリスクを減らすことができるのではないかと言われています。

注意点として、タンパク質の摂取で筋肉の量は増加・維持できますが、筋力は筋トレを行わないと向上しないことが挙げられます。

そのため、タンパク質を摂取する量を増やす際は運動療法を組み合わせて行うようにしましょう。

タンパク質を摂取するタイミングが具体的にいつがいいかということに関しては、現在はまだ明らかになっていません。

しかし、日本人の食事では夕食にタンパク質が偏りやすい点が問題点として挙げられています。

そのため、摂取タイミングを考慮するなら、できるだけ夕食以外の朝食や昼食でタンパク質を意識して摂取することが推奨されています。

神経機能をサポートするビタミンB群の重要性と食材例

ビタミンB群とは8種類の水に溶けやすいビタミンの総称のことをいいます。

8種類のビタミンはビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸です。

ビタミンB群は種類によって多く含まれる食材は変わりますが、牛レバーや鶏レバーはビタミンB群をバランスよく含んでおりおすすめです。

他のおすすめ食材は豚肉、マグロやカツオ、たらこなどがあります。

ビタミンB群はコラーゲンの生成やDNAの合成を助けるだけでなく、脳内の神経伝達物質の生産を補助する機能があります。

具体的な脳内の神経伝達物質にはノルアドレナリン、セロトニン、メラトニン、ドーパミンがあります。

ノルアドレナリンは覚醒状態の維持、意欲の促進、集中力の向上、記憶の強化などの働きを持っており、自律神経の調整に重要なホルモンです。

ノルアドレナリンが低下することで集中力が低下したり、疲労感が増大するなどの影響が

あり、神経伝達物質として非常に重要な働きをしています。

セロトニンは幸せホルモンと呼ばれる物質で、ドーパミンやノルアドレナリンの働きを阻害し、精神を落ち着かせる効果があります。

セロトニンが不足することがうつ病の発症に関わると言われています。

このようにビタミンB群は脳機能にとって重要なホルモンの産生に関わっており、脳卒中の後は意識して摂取することが推奨されます。

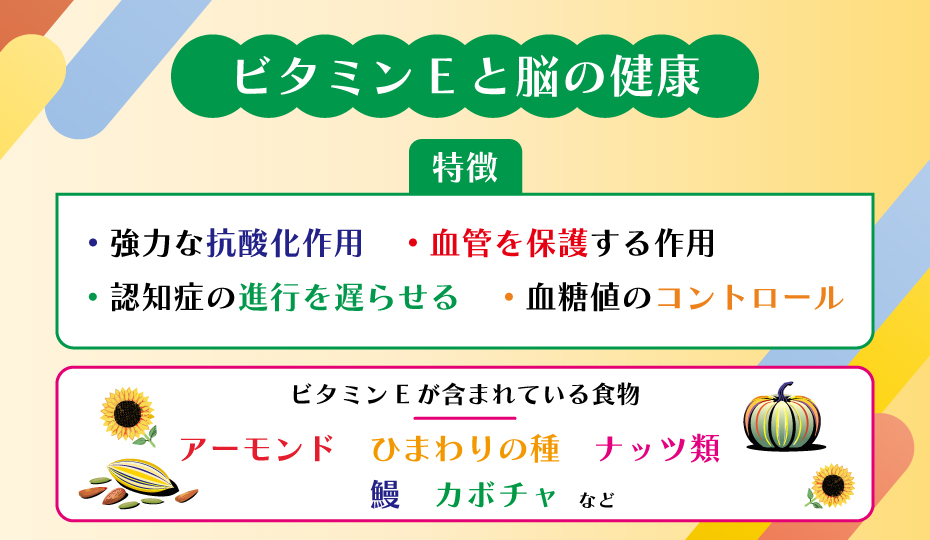

脳の健康を保つためのビタミンEとその含有食材

ビタミンEは強力な抗酸化作用を持っている栄養素です。

働きとして、血管を保護する作用があり動脈硬化を防ぎます。

脳卒中は血管の病気のため、動脈硬化を防ぐことで再発予防に繋がります。

動脈硬化が起こると、血圧が上昇しやすくなり、血圧が上昇することで脳卒中のリスクは上がります。

また、ビタミンEは認知症の進行を遅らせる効果もあり、脳にとって非常に重要な栄養素とされています。

さらに血糖値のコントロールにも関わっており、糖尿病の改善にも効果があります。

糖尿病患者は脳卒中になりやすいと言われており、血糖値のコントロールは再発予防の観点からも重要です。

ビタミンEはアーモンドやひまわりの種などのナッツ類や鰻、カボチャなどに多く含まれています。

ビタミンEが不足すると、動脈硬化が進行するリスクが上がり、血圧が上がる可能性があります。

高血圧は脳卒中の危険因子であり、再発リスクが上がります。

そのため、再発予防のためにもビタミンEを摂取するように心がけましょう。

まとめ

この記事では脳卒中後のリハビリを支える栄養素と食材について解説しました。

タンパク質は筋肉の量を増やすためには不可欠で積極的に摂取する必要があります。

ビタミンB群は脳にとって欠かせない神経伝達物質の産生に関わっています。

ビタミンEは動脈硬化を防ぎ、再発予防に重要です。

脳卒中で神経を損傷してしまった後の脳の治療は確立されていませんが、再生医療にはその可能性があります。

今後、神経再生医療×リハビリテーションの治療の研究は進んでいきます。

私たちのグループは神経障害は治るを当たり前にする取り組みを『ニューロテック®』と定義しました。

当院では、リハビリテーションによる同時刺激×神経再生医療を行う『リニューロ®』という狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療を行なっていますので、ご興味のある方はぜひ一度ご連絡をお願いします。

よくあるご質問

- 脳梗塞の後、どんな食べ物が良いですか?

- 脳梗塞を発症した後、筋肉を増やすためにたんぱく質や動脈硬化の進行を予防し再発予防を行うためのビタミンEの摂取が推奨されています。

タンパク質は肉や魚、大豆など、ビタミンEはナッツ類に多く含まれています。 - 脳血栓を溶かす食べ物は?

- 脳梗塞を発症し、原因となった部分の血栓を食材に含まれている栄養で直接的に溶かすことは困難です。

しかし、予防的に納豆や玉ねぎなどの血液をサラサラにする栄養素が含まれている食材を摂取することで脳梗塞の再発リスクを下げることは可能です。

<参照元>

(1)急性期脳卒中における絶食期間が栄養状態に与える影響|J -stage:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjspen/29/2/29_757/_pdf/-char/ja

(2)脳血管疾患患者におけるリハビリテーション栄養診療ガイドライン:https://japanrehanutr.or.jp/

(3)たんぱく質の摂り方と筋肉に関する最近の知見|Jーstage:https://www.jstage.jst.go.jp/article/kagakutoseibutsu/61/12/61_611109/_pdf/-char/ja

関連記事

このページと関連のある記事

2024.11.15

脳梗塞後の体重増加を防ぐ運動法!健康的な生活で回復を加速

脳梗塞後の体重管理は、再発リスクを低減するために重要です。麻痺や運動量減少で体重が増えやすく、脳梗塞後の体重増加は再発リスクを高めるため、栄養バランスのとれた食事と適度な運動とリハビリが必要です。低カロリー高栄養食とリハビリで脳梗塞後の健康的な回復を目指し、再生医療の活用も検討しましょう。...

2024.12.26

脳出血・脳梗塞・脊髄損傷者の日常生活動作【基礎編】

今回は動作についてお話しします。日常生活で行われている動作は大きく分けると基本動作と身の回り動作からなっています。また、身の回り動作よりも幅広い応用的活動を指す生活関連動作と言われるものもあります。多くの患者さまは生活関連動作が安全かつ楽に行え、自立した生活を行えるようになることが最終的な目標になる...

コメント