・陳旧性視床梗塞で起こる後遺症と回復の可能性

・視床梗塞の主な後遺症の種類とその特徴

・リハビリテーションによって症状が改善した例

陳旧性視床梗塞では視床痛などの感覚障害や運動障害といった後遺症が残ることが知られており、回復のためにはリハビリテーションが重要です。

この記事では視床梗塞による後遺症の症状についてとリハビリテーションで症状が改善した実践例、また患者様に必要な生活の支援や心理的ケアの重要性についても解説していきます。

目次

陳旧性視床梗塞とは?後遺症と回復の可能性

陳旧性視床梗塞とは、過去に視床で発生した脳梗塞の痕跡が脳内に残っている状態を指します。

視床は脳の深部に位置しており、左右の大脳半球のほぼ中央にあります。

また視床は視覚や聴覚、触覚、痛覚、味覚など嗅覚以外の感覚を中継したり運動機能を調節したり、さらには意識や記憶などと関与しており役割が多いです。

そのため視床に梗塞が起こると運動障害や感覚障害をはじめ、意識障害や視線の偏移を起こす眼球障害などが組み合わさって出現します。

そしてこの視床梗塞は後遺症が残ることが多く、後遺症の回復にはリハビリテーションの取り組みが重要です。

早期からリハビリテーションを開始し、継続することで後遺症の回復の可能性は高くなります。

また近年では再生医療の分野の研究が進み、損傷した脳神経自体を修復することで機能を回復させる治療法も注目されています。

(参照サイト:視床梗塞(視床出血)の症状|後遺症がでた場合はどのようなリハビリが必要か|NEXTSTEPS)

視床梗塞が引き起こす後遺症の種類とその特徴

ご紹介したように視床は様々な役割を担っているため、損傷を受けると感覚機能や運動機能などに支障が出ます。

ここではさらに視床梗塞により生活に支障をきたす主な後遺症について解説していきます。

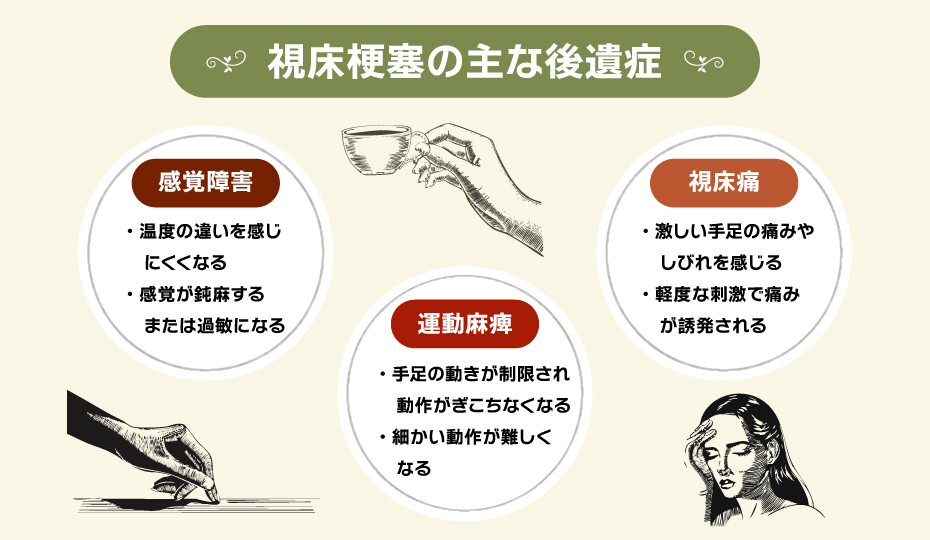

- 感覚障害

視床は感覚情報を中継する役割を持つため、損傷すると片側の顔や手足にしびれや感覚に異常が生じます。

温かいや冷たいなど温度の違いが感じにくい場合や感覚が鈍麻する、または過敏になるといった症状があります。 - 視床痛

視床梗塞では「視床痛」と呼ばれる激しい手足の痛みやしびれを感じる症状もあります。

視床痛は鎮痛剤も効果がほぼなく、軽度な刺激で痛みが誘発されるため日常生活に大きな支障をきたしてしまいます。 - 運動麻痺

梗塞の範囲や部位によっては片側の手足の動きが制限される片麻痺の症状が残る場合もあります。

動作がぎこちなくなったり細かい動作が難しくなったりするなど生活動作に影響を与えることがあります。

(参照サイト:視床梗塞(視床出血)の症状|後遺症がでた場合はどのようなリハビリが必要か|NEXTSTEPS)

(参照サイト:【2024年版】視床痛(CPSP)とは?脳卒中後の痛みとその対処法を徹底解説|脳リハ.com

リハビリテーションによる症状改善の実践例

陳旧性視床梗塞ではリハビリテーションの介入が生活の質(QOL)の向上に大きな影響を及ぼします。

ここではリハビリテーションによる症状改善の実践例についてご紹介します。

例①:視床痛に対する感覚統合訓練

感覚統合訓練は強い痛みが生じる視床痛のような感覚刺激に対し、軽度の刺激を入れ順応させていく訓練です。

例えば温冷刺激や振動刺激など痛みを伴わない軽度な刺激を与えることから始め、徐々にその強度を上げながら感覚過敏に慣れさせていきます。

また鏡を使用して視覚的なフィードバックを与えながら行うミラーセラピーや軽い振動刺激を使用し、感覚の再教育を行います。

(参照サイト:【2024年最新ガイド】視床痛の治療・リハビリテーション方法:予後予測とMRI画像診断まで徹底解説|STROKE LAB)

例②:片麻痺の後遺症に対する運動療法や電気療法

左片麻痺の後遺症が残る患者様に対し体幹や下肢の筋力強化と共にIVES(電気療法)での促通を行うことで歩行時の足の引っかかりや不安定さが改善した症例があります。

理学療法や作業療法では麻痺側の下肢への荷重練習や実際の目的動作練習なども行うことで患者様の日常生活の不便さを改善できた例です。

(参照サイト:【発症後1年6ヵ月】60代男性・脳出血(右視床出血)・左片麻痺の改善事例|脳神経リハビリセンター名古屋)

視床梗塞患者の生活支援と心理的ケアの重要性

視床梗塞を発症した患者様にとって機能回復を目的としたリハビリテーションだけでなく、生活の支援や心理的なケアも重要です。

ここでは視床梗塞後の生活支援や心理的なケアについて解説します。

視床梗塞患者の生活支援

視床梗塞では視床痛などの感覚障害や片麻痺といった運動障害が生じる場合があり、日常生活動作が困難に感じることがあります。

そこで在宅で生活をする上で自宅内に手すりの設置やバリアフリー化など環境を整えることも大切です。

また温度に過敏な患者様の場合は、室内を適温に保つことも考える必要があります。

さらに歩行時の不安定さが見られる場合は、杖や歩行器などの歩行補助具や下肢装具などの利用も有効です。

福祉用具のレンタルや運動機会が持てるように訪問・通所介護サービスの導入なども積極的に利用してみてください。

視床梗塞患者の心理的ケアの重要性

視床梗塞後の患者様にとって身体的な問題へのアプローチだけでなく、精神面でもサポートが重要です。

特に視床痛は心理的な影響を受けることがあり、不安感やストレスがその痛みを増幅させてしまうことがあります。

そのような痛みの強い患者様に対しては、行動療法を取り入れ痛みへの対処法を学ぶようアプローチすることやリラクゼーション・マインドフルネスなどの導入が有効です。

また痛みやしびれにより生活動作が上手く行えないストレスに対しても、心理カウンセリングやサポートグループの参加で精神的な負担を軽減していきましょう。

(参照サイト:【2024年版】視床痛(CPSP)とは?脳卒中後の痛みとその対処法を徹底解説|脳リハ.com

(参照サイト:【2024年最新ガイド】視床痛の治療・リハビリテーション方法:予後予測とMRI画像診断まで徹底解説|STROKE LAB)

まとめ

陳旧性視床梗塞の主な後遺症は感覚障害、視床痛、運動障害など多岐にわたります。

視床梗塞後の患者様にとって早期からのリハビリテーションの介入や生活支援、痛みに対する心理的ケアなどが重要です。

特に視床痛が発生している場合、生活への支障や心理面への影響に配慮したアプローチが欠かせません。

患者様ごとの症状に合わせて、専門家と相談しながらサポートをしていきましょう。

よくあるご質問

- 陳旧性梗塞の症状は?

- 陳旧性視床梗塞は発症から時間が経過しているため急性期の症状は落ち着いています。

しかし視床痛をはじめとする激しい痛みやしびれ、感覚の過敏・鈍麻などの感覚障害、片麻痺などの運動障害、記憶力や注意力の低下が見られることがあります。 - 視床痛はどこが痛いですか?

- 視床痛は主に視床梗塞が起こった反対側の身体の片側(顔や手足など)で発生します。

また視床痛の範囲や痛みの強さには個人差があり、時間とともに変化することもあります。

<参照元>

(1)視床梗塞(視床出血)の症状|後遺症がでた場合はどのようなリハビリが必要か|NEXTSTEPS:

https://nextsteps.jp/houmonreha/

(2)【2024年版】視床痛(CPSP)とは?脳卒中後の痛みとその対処法を徹底解説|脳リハ.com:

https://nou-reha.com/

(3)【2024年最新ガイド】視床痛の治療・リハビリテーション方法:予後予測とMRI画像診断まで徹底解説|STROKE LAB:

https://www.stroke-lab.com/

(4)【発症後1年6ヵ月】60代男性・脳出血(右視床出血)・左片麻痺の改善事例|脳神経リハビリセンター名古屋:

https://noureha-nagoya.jp/

関連記事

このページと関連のある記事

2024.12.27

陳旧性視床梗塞の後遺症に向き合うためのリハビリと生活改善

陳旧性視床梗塞の後遺症である痛みや感覚異常、日常生活の制限に対するリハビリ方法や心理的サポートの重要性、再発予防に必要な健康的な生活習慣と食事のポイントなどについて具体的に解説します。生活の質を向上させ、症状改善を目指すための情報や実践的なアプローチ、再生医療の活用などに注目です。...

2024.10.10

脳出血後の片麻痺を乗り越えるためのリハビリとは

脳出血後の片麻痺を改善するためのリハビリ方法を詳しく解説。片麻痺とは身体の半分が麻痺してしまい動かせなくなってしまう状態のことを言います。右の脳は左半身を、左の脳は右半身を制御しており、脳の片側に障害があるとその反対側の身体に麻痺が生じます。片麻痺と向き合う方々が前向きに取り組むための情報をお伝えし...

コメント