・脊髄出血後のリハビリテーション開始のタイミングと重要性

・具体的なリハビリ方法

・脊髄出血後に使用できる社会資源

脊髄出血は急激な背部痛と運動麻痺や感覚障害を発症する疾患であり、脳血管障害と比べると珍しい疾患です。

発症後は運動機能障害が残ってしまうため、リハビリを行うことが非常に大切です。

この記事では、脊髄出血後のリハビリテーションの開始のタイミングや重要性、具体的なリハビリ内容、生活の質を上げるための社会資源について解説します。

脊髄出血後のリハビリテーション開始のタイミングと重要性

脊髄出血とは脊髄で出血が起こり、血腫によって脊髄神経が圧迫されることによって運動麻痺や感覚障害、膀胱直腸障害を起こす疾患です。

脳血管障害と比較して非常に珍しい疾患で、外傷性と脊髄動静脈奇形、脊髄腫瘍などが原因で発症します。

初期治療は症状に応じて方法が選択され、症状が重度であれば圧迫されている脊髄神経の圧を取る減圧治療を手術で行います。

リハビリテーションは脊髄出血の診断が付いた後、できるだけ早期から開始します。

脊髄出血の中でも急激な症状の増悪を認め24時間以内に手術を行えた症例では比較的運動機能が改善しやすいと言われています。

そのため、術後早期からリハビリテーションを行うことで運動機能改善の促進を行うことができます。

急性期では寝返りをうつことが難しいため、褥瘡を合併してしまうことがあります。

褥瘡は一度発症してしまうと治療に非常に時間がかかり、日常生活動作を行う際の障害となりやすいため、早期からリハビリテーションを行い対策を行う必要があります。

また、発症早期は急激な体幹の筋力低下によって呼吸が浅くなったり、痰をうまく出すことができなくなることがあります。

早期から呼吸リハビリテーションを行うことで、呼吸状態を改善し発症しやすい合併症の肺炎を予防することができます。

急性期で肺炎になってしまうと、重症例では致命的になってしまうことがあり、重症化しなくても日常生活動作の再獲得の遅延に繋がるため、注意が必要です。

脊髄出血では、早期からの回復の促進と合併症の予防のためにできるだけ早い段階からリハビリテーションを開始することが重要です。

運動機能回復のための具体的なリハビリ方法

脊髄出血後の後遺症に対するリハビリテーションの目的は日常生活動作を再獲得もしくは、脊髄損傷に特化した新しい動作方法を獲得することです。

脊髄出血後は四肢の麻痺や感覚障害を認め、歩くことを始めとした日常生活動作を行うことが難しくなります。

リハビリテーションでは残存している機能を利用し、日常生活動作の自立を目指します。

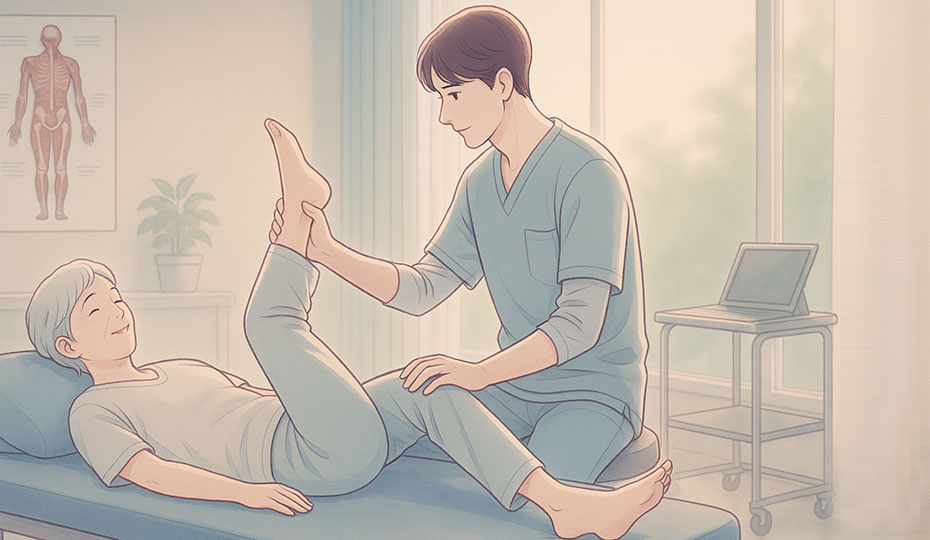

急性期では全身状態に気をつけながら、ベッドから車椅子に移る練習を行います。

下肢の筋力が維持されている場合は歩行練習も行います。

全身状態が落ち着き、リハビリテーション病院へ転院した後は積極的な筋力トレーニングと日常生活動作練習を行います。

残存している筋肉を鍛え、動かなくなってしまった四肢の機能の代償を目指します。

しかし、筋トレだけでは発症前の動作を獲得に難渋することがあります。

発症前の動作を再獲得することが難しい場合は日常生活動作方法の変更を行います。

例えば、歩行ではなく車椅子での生活を選択する、起き上がる際に下肢や体幹の力ではなく上肢を使用して起き上がるなどです。

これらの動作方法を獲得することで、新しい日常生活動作を獲得することが可能になります。

脊髄出血による脊髄損傷後は、リハビリテーションを行わないと日常生活動作の獲得が難しくなることが多く、リハビリテーションを行うことが非常に重要です。

日常生活の質を高めるための支援と工夫

脊髄出血後、日常生活に戻るためには社会資源を利用してサービスの調整を行ったり、必要な物品を購入、レンタルを行います。

主に使用できる社会資源は介護保険と身体障害者手帳になります。

介護保険とは平成17年に設立された高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みのことです。

介護保険は65歳以上もしくは特定疾患に罹患した40歳以上の方が利用することができ、脊髄出血後では65歳以上の方が利用することができます。

障害の度合いに応じて要支援1から要介護5までの7段階に区分され、必要な物品やサービスの調整を行います。

身体障害者手帳は身体の機能に一定以上の障害を持っていると認定された方に交付される手帳です。

年齢に関係なく使用することができ、若年発症の脊髄出血の方はこちらの制度を利用してサービスや物品の購入を行うことになります。

介護保険と身体障害者手帳のどちらも区分があり、利用できる上限の金額が決まっていますが、生活を自立し生活の質を高めるためには重要な制度です。

これらの制度を利用することで、障害にあった車椅子を購入やレンタルすることができ、自力での入浴が困難な方は訪問入浴やデイサービスを利用することで入浴を行うことができます。

上記の例はほんの一例で、他にも訪問看護や訪問リハビリテーション、ヘルパー、必要な福祉用具のレンタルなど様々なサービスを利用することができます。

介護保険を利用する際はケアマネージャー、身体障害者手帳を利用する際はケースワーカーに連絡を行い、サービスの調整を行います。

我が国では社会資源が充実しており、これらの制度を利用し工夫を行うことで生活の質を改善することができます。

まとめ

この記事では脊髄出血後のリハビリテーションと生活の質を向上させる方法について解説しました。

脊髄出血ではできるだけ早期からリハビリテーションを開始することが重要です。

リハビリテーションでは残存機能を強化することと新しい日常生活動作の獲得を目指します。

生活の質を上げるための社会資源は主に介護保険と身体障害者手帳を使用して調整を行います。

脊髄出血で神経を損傷してしまった後の脊髄の治療は確立されていませんが、再生医療にはその可能性があります。

今後、神経再生医療×リハビリテーションの治療の研究は進んでいきます。

私たちのグループは神経障害は治るを当たり前にする取り組みを『ニューロテック®』と定義しました。

当院では、リハビリテーションによる同時刺激×神経再生医療を行う『リニューロ®』という狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療を行なっていますので、ご興味のある方はぜひ一度ご連絡をお願いします。

よくあるご質問

- 脊髄損傷後のリハビリの効果とは?

- 脊髄損傷後のリハビリは日常生活を自立して送ることを目指します。

急性期では合併症の予防と早期からの機能回復、回復期以降では日常生活動作の獲得や身体機能の改善効果などが得られます。 - 脊椎損傷のリハビリ期間は?

- 脊髄損傷後のリハビリ期間はリハビリテーション病院では150日(頸髄損傷であれば180日)と決まっています。

リハ病院を退院後も介護保険などを使用すれば、期間を限定せずにリハビリを行うこともできます。

<参照元>

(1)脊髄血管障害|メディカルオンライン:https://mol.medicalonline.jp/

(2)介護保険の概要|厚生労働省老健局:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html

関連記事

このページと関連のある記事

2024.12.26

脳出血・脳梗塞・脊髄損傷者の日常生活動作【基礎編】

今回は動作についてお話しします。日常生活で行われている動作は大きく分けると基本動作と身の回り動作からなっています。また、身の回り動作よりも幅広い応用的活動を指す生活関連動作と言われるものもあります。多くの患者さまは生活関連動作が安全かつ楽に行え、自立した生活を行えるようになることが最終的な目標になる...

2024.08.02

頸椎損傷のリハビリテーションで機能回復を目指す方法

頸椎損傷のリハビリは機能回復の鍵を握ります。再生医療と動作の反復訓練を組み合わせることで、神経回路の強化・再構築が促され、治療効果の最大化が期待できます。本記事では、頸椎損傷のリハビリの基本から注意点、再生医療の可能性まで詳しく解説し、患者の生活の質向上に向けた最新の治療法について紹介します。...

コメント