視床梗塞後の後遺症について

早期からのリハビリ方法とその効果

家族ができるサポート方法とその注意点

視床とは感覚線維を中心とした神経の通り道であり、視床梗塞とはこの部位で発生した脳梗塞を指します。

視床梗塞では意識障害、感覚障害、運動障害など様々な症状が出現する可能性があります。

この記事では、視床梗塞によって出現した意識障害の後に見られる後遺症とそのリハビリ方法、家族の関わり方とその注意点について解説します。

意識障害が回復した後に残る後遺症とは

脳梗塞の発症すぐの急性期では意識障害が起きることがあります。

意識障害は自然経過で少しずつ改善しますが、早期から車椅子への移乗や起立練習などを行うことでより早く改善することができます。

脳梗塞による後遺症は意識障害が改善した後に初めて明らかになることが多くあります。

後遺症は脳梗塞によって障害された部位によって症状が変わります。

視床とは多数の感覚情報を伝える神経が通る部位で、様々な感覚機能や運動機能、高次脳機能を調整する役割を持っています。

そのため、視床梗塞では感覚障害や失調などの運動障害、記憶障害や情動障害を発症することがあります。

感覚障害は片側上下肢の全感覚(触覚、痛覚、温度覚、位置覚など)の障害が出現する可能性があります。

異常感覚としてしびれが出現することもあります。

また視床の障害では時折視床痛と呼ばれる異常感覚を認めることがあります。

視床痛は薬剤などの効果が得られにくく、出現してしまうと難治性とされています。

脳梗塞における運動障害といえば片麻痺を想像される方が多いですが、視床梗塞では片麻痺よりも運動失調や不随意運動が多く起こります。

視床は運動神経が直接通っていない部位で、運動機能に対しては小脳や前頭葉との連絡を通じて運動の調整を行っています。

小脳は意識下以外の運動、例えば歩行などの運動を行う際に働く部位であり、視床梗塞を起こすことで小脳の機能が低下し歩行が上手く行えなくなるなどの症状が出現する可能性があります。

視床梗塞では高次脳機能障害として記憶障害や情動障害を認めることがあります。

視床は非常に多くの神経繊維が通り、視床の部位によっても様々な役割があります。

この中でも背内側核と呼ばれる部位が障害されるとワーキングメモリーが低下する可能性があります。

ワーキングメモリーとは入ってきた情報に対してどの情報を覚え、どの情報を削除するか判断する能力のことで、運動を行う際にどの動きを行うかなどを保持するために必要な能力です。

そのため、ワーキングメモリーが低下してしまうと複雑な運動を行うことが難しくなったり、複数の作業を行うことができなくなります。

視床の中でも前核群は空間に関する記憶に関わっており、背内側核と前核群の障害では記憶障害が出現することがあると言われています。

このように視床梗塞が起きることで非常に多くの障害が出現する可能性があります。

早期リハビリが脳の回復に与える影響

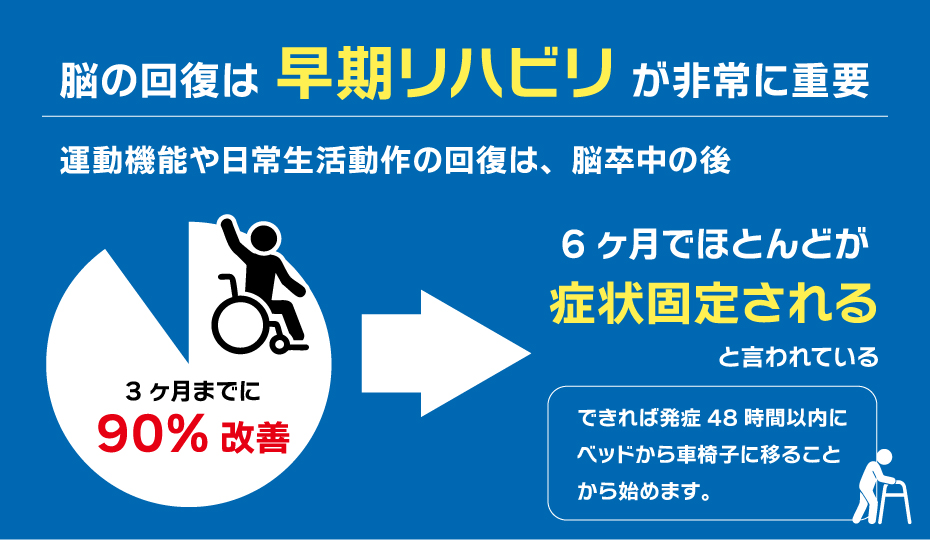

脳梗塞では早期からリハビリを行うことが脳の回復に非常に重要とされています。

運動機能や日常生活動作の回復は脳卒中の早期から認められ、3ヶ月までに90%改善し6ヶ月でほとんどが症状固定されると言われています。

そのため、早期からリハビリを行い機能回復や日常生活動作の練習を行うことが重要です。

リハビリテーションは脳卒中発症後すぐから開始します。

できれば発症48時間以内からベッドから車椅子に移ることから始めます。

ベッドから離床ができれば、全身状態に気をつけながら慎重に運動を行います。

視床梗塞では著明な片麻痺は出現しにくいため、早期から積極的に歩行練習を行います。

この際、感覚障害によって脚の位置や運動覚が分からなくなったり、しびれで脚が動かしづらくなることがあるため注意が必要です。

また、運動失調によって転倒のリスクがあるため細心の注意が必要です。

脳梗塞からの回復には可塑性というプロセスがあります。

このプロセスは脳卒中から改善する際に、障害を受けてしまった部位の機能を代償するために新たな神経回路を作り、他の部位に障害してしまった部位の機能を補わせるものです。

早期から運動療法を行うことで脳機能の改善を促すことができるため、リハビリテーションを積極的に行うことが重要です。

家族ができるサポートと注意点

脳梗塞後の在宅生活は家族のサポートが重要です。

上述しましたが、視床梗塞後は様々な後遺症が残ります。

特に感覚障害や運動機能障害によって歩行時にふらつきが出現すると、日常生活で様々なサポートが必要になります。

リハビリテーション病院でリハビリを行った後も歩行時にふらつきが残っている場合は、歩行中の転倒を防ぐために介助や見守りを行います。

記憶障害などの高次脳機能障害が出現した場合は日常生活への影響を抑えるためにサポートを行います。

例えば、予定などの管理が難しい場合は代わりに予定調整を行ったり、服薬管理などを手伝います。

また、脳梗塞後は心理的にもダメージを受けることが多くあります。

普段行えていた動作が行えなくなったり、記憶障害で日常生活に影響があると精神的に落ち込んだり、うつ病などを発症することがあります。

さらに、脳血管性の精神的な無気力症状であるアパシーを認めることがあり、家族によるサポートが重要です。

しかし、過剰な家族のサポートは日常生活への適応を阻害し、身体機能や動作能力の向上を妨げる場合もあり、過剰なサポートにならないように注意が必要です。

まとめ

この記事では視床梗塞による意識障害からの回復とリハビリの進め方について解説しました。

視床梗塞後は感覚障害や運動機能障害、高次脳機能障害が出現します。

リハビリテーションはできるだけ早期から開始し、脳機能の回復を目指します。

在宅生活では家族のサポートが重要で、日常生活や高次脳機能の補助を行います。

脳卒中で神経を損傷してしまった後の脳の治療は確立されていませんが、再生医療にはその可能性があります。

今後、神経再生医療×リハビリテーションの治療の研究は進んでいきます。

私たちのグループは神経障害は治るを当たり前にする取り組みを『ニューロテック®』と定義しました。

当院では、リハビリテーションによる同時刺激×神経再生医療を行う『リニューロ®』という狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療を行なっていますので、ご興味のある方はぜひ一度ご連絡をお願いします。

よくあるご質問

- パーキンソン症候群のリハビリの禁忌は?

- パーキンソン症候群のリハビリには禁忌とされている治療方法はありません。

しかし、転倒を防ぐための過度な安静は筋力低下や活動性の低下を招いてしまい、日常生活動作能力を低下させてしまうため避ける必要があります。 - パーキンソン病に対するリハビリテーションにはどんなものがありますか?

- パーキンソン病に対するリハビリテーションは理学療法、作業療法、言語療法があります。

それぞれ、身体機能や活動量、認知機能や日常生活動作能力、嚥下機能や高次脳機能を維持することを目的に行います。

<参照元>

(1)視床の機能とその臨床応用|J STAGE:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jkpt/6/0/6_0_47/_pdf

(2)脳卒中治療ガイドライン:https://www.jsnt.gr.jp/guideline/img/nou2009_07.pdf

関連記事

このページと関連のある記事

2025.03.17

陳旧性視床梗塞の症状とリハビリテーション

陳旧性視床梗塞では視床痛などの感覚障害や運動障害といった後遺症が残ることが知られており、回復のためにはリハビリテーションが重要です。この記事では視床梗塞による後遺症の症状についてとリハビリテーションで症状が改善した実践例、また患者様に必要な生活の支援や心理的ケアの重要性についても解説していきます。...

2024.05.20

早期から始めるリハビリテーションの重要性

早期リハビリは、病気や手術後48時間以内に開始し、集中的に2~3週間行うのが重要です。寝たきりによる体力低下を防ぎ、早期回復を促します。患者に合わせた個別プログラムで、日常生活動作(ADL)の早期自立を支援。リハビリ内容や家族のサポートまで詳しく解説。...

コメント