硬膜動静脈瘻と脳出血後の後遺症について

脳出血後に社会復帰を目指すリハビリの流れ

再発予防のための医療フォローと生活習慣

硬膜動静脈瘻は最悪の場合、脳出血を引き起こし麻痺やしびれ、言語障害、高次脳機能障害、認知機能の低下など様々な症状を呈します。

この記事では、脳出血発症後のリハビリの進め方と社会復帰を目指すプロセス、また再発を予防するための医療的なフォローや見直すべき生活習慣について詳しく解説しています。

目次

脳出血後に残る後遺症とは

硬膜動静脈瘻(dAVF)は一般的には後天的な病気であり、本来であれば直接つながることのない動脈と静脈が硬膜中で異常に繋がってしまう状態です。

この硬膜動静脈瘻があると静脈内の圧力が高まり、重篤の場合には脳出血を引き起こすリスクがあります。

硬膜動静脈瘻の原因ははっきりとしていませんが、頭部外傷や脳腫瘍、過去の脳外科手術、静脈の血栓などが関係すると考えられており、中高年層に多くみられる疾患です。

脳出血が起こると出血部位や出血量によってさまざまな症状や後遺症を引き起こします。

その代表的なものとして、手足の麻痺やしびれ、言語障害、けいれん、頭痛、意識障害、高次脳機能障害、認知機能の低下などが挙げられます。

後遺症の程度は発症時の症状や治療のタイミング、年齢や既往歴などによって大きく異なります。

いずれにしても早期からのリハビリテーション(以下、リハビリ)の介入が機能の回復と生活の質を高めるうえで極めて重要です。

社会復帰を目指すリハビリの実際

脳出血後の治療が落ち着いても、社会復帰を目指すためにはリハビリを行うことが重要です。

ここでは社会復帰までどのようなリハビリを行っていくのか、実際の流れをご紹介します。

急性期から始まるサポート

脳出血発症直後の急性期では医師や看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門スタッフが連携してサポートを行います。

特にリハビリではベッド上からの訓練から始まり、早期離床や基本動作の回復を図ります。

回復期リハビリテーション病棟での訓練

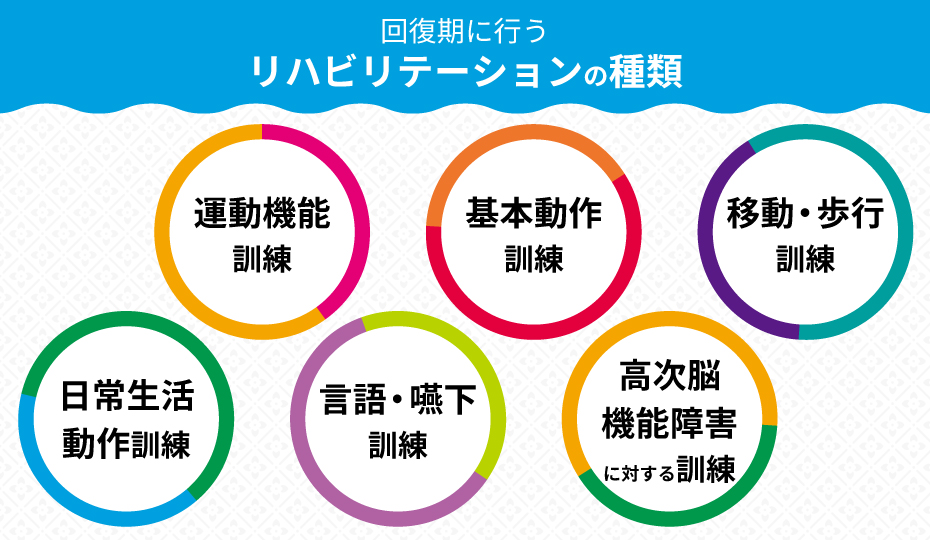

状態が安定すると、より集中的なリハビリを行う「回復期リハビリテーション病棟」に移り、以下のようなリハビリの継続を行います。

- 運動機能訓練:筋力強化や関節可動域訓練など

- 基本動作訓練:ベッドからの起き上がりや立ち上がりなど

- 移動・歩行訓練:車椅子での移動や歩行器、自立歩行の訓練など

- 日常生活動作(ADL)訓練:食事や着替え、排泄、入浴、整容動作など

- 言語・嚥下訓練:言語聴覚士による言語や嚥下機能訓練など

- 高次脳機能障害に対する訓練:脳出血による遂行機能障害や注意障害、認知機能の障害に対する訓練など

退院後、在宅復帰や社会復帰に向けた支援

回復期リハビリテーション病棟からの退院後も、必要であれば在宅で訪問リハビリやデイケアなどを利用しリハビリを継続することができます。

また就労支援センターなどを活用して就職や復職を目指すことも可能です。

再発予防に大切な生活習慣と医療フォロー

現在のところ硬膜動静脈瘻自体の明確な予防法は確立されておらず、治療後も再発するパターンが報告されています。

そのため大切な医療フォローとしては定期的な経過観察を行うことと、気になる症状が見られた場合には早期に医療機関へ相談するようにしましょう。

- 血管内治療を行った場合:MRAでのフォローや脳血管撮影

- 開頭クリッピング術を行った場合:CTAでの経過観察(血管内治療に比べ、再発や再治療が少ない)

脳出血の再発を防ぐために見直すべき生活習慣

また硬膜動静脈瘻による脳出血のリスクを考えると、脳出血自体の再発を防ぐためには日々の生活習慣の見直しも大切です。

脳出血の原因となる高血圧や動脈硬化を予防するためには、減塩を意識した食事とバランスの摂れた栄養摂取が基本となります。

また再発を防ぐためには適切な運動を行うことも大切で、1日に30分以上の散歩やサイクリングなどの有酸素運動を1週間のうち3回以上行うことが推奨されています。

さらに禁煙をすることやアルコールの摂取量を控えることも重要です。

その他に十分な睡眠とストレスの管理なども再発リスクを軽減する重要な生活習慣です。

まとめ

硬膜動静脈瘻は発見が遅れると脳出血を引き起こす可能性がある疾患で、麻痺やしびれ、意識障害や言語障害など様々な症状を呈します。

また治療が成功しても脳出血による後遺症や再発リスクへの備えは不可欠であり、日常生活の中でのケアやリハビリの継続が社会復帰を目指すためには重要です。

そして再発を防ぐためには高血圧や動脈硬化の予防、禁煙、適度な運動、ストレス管理などの生活習慣の見直しが大切であり、定期的な脳の画像検査による経過観察などの医療的なフォローも再発や早期発見につながります。

特に近年では神経の再生や機能回復を目的とした再生医療の研究も進んでおり、脳出血後の後遺症を軽減する新たな可能性として注目されています。

加えて将来的にはリハビリの選択肢が広がり、回復のチャンスも増えることが期待されています。

さらに本人の意欲や家族、医療スタッフとの連携、地域の支援体制の活用なども患者様の予後には大きく関わってきます。

周囲と支え合いながら少しずつ前向きに歩んでいくことが、よりよい暮らしにつながっていくことでしょう。

よくあるご質問

- 脳出血のリハビリ内容は?

- 脳出血後のリハビリでは、運動麻痺に対する理学療法や日常生活動作の自立を促す作業療法、失語症や嚥下障害に対する言語療法などをそれぞれ理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など専門のスタッフが連携して包括的に実施します。

- 脳内出血のリハビリはいつから始めますか?

- 脳内出血に対するリハビリは患者様の全身状態と病状の安定を確認した上で、発症直後の急性期から開始されることが推奨されています。

リハビリを早期から開始することは、その後の機能回復や廃用予防に大きく貢献します。

<参照元>

(1)硬膜動静脈瘻|慶応義塾大学医学部外科 脳神経外科学教室:https://www.neurosurgery.med.keio.ac.jp/index.html

(2)硬膜動静脈瘻|恩賜財団 済生会:https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/dural_arteriovenous_fistula/

(3)脳出血になってしまったら|回復期リハビリテーション.net:https://kaifukuki.doctorsfile.jp

(4)硬膜動静脈瘻(DAVF)|イシャチョク:https://ishachoku.com/symptom/eye/eye07/10216/

(5)脳卒中の再発予防|京都大学医学部付属病院:https://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/department/division/pdf/strokesupport/strokesupport_20230405_04.pdf

(6)脳出血を放置すると再発の危険が! ~生活習慣の改善や薬で再出血を抑える~|SALUS CLINIC:https://ishachoku.com/symptom/eye/eye07/10216/

関連記事

このページと関連のある記事

2025.03.01

脳出血の部位に合わせたリハビリプランと回復方法

脳出血では出血した部位によって様々な障害が出現します。出血の好発部位は被殻・小脳・視床が挙げられ、それぞれ出現する症状に違いがあります。被殻では運動機能、小脳では平衡機能、視床では感覚機能が問題になります。この記事では、被殻・小脳・視床の3つの脳出血好発部位それぞれにおける症状とその治療方法について...

2025.02.10

脳出血による後遺症とリハビリ方法の選択肢

脳出血を発症するとダメージを受けた脳の部位によって様々な障害が起こります。代表的なものとして、片麻痺、認知機能障害、記憶障害、嚥下障害、言語障害などが挙げられます。これらの障害に対してはリハビリを行うことが重要です。この記事ではそれぞれの障害ごとに行うリハビリテーション方法について解説します。...

コメント