口腔ケアの重要性と具体的な方法

嚥下機能を高めるための嚥下体操の内容

喉頭挙上筋群を強化する頭部挙上訓練の方法

嚥下障害を呈した患者様に対して食べ物を使わずに行う基礎訓練(間接訓練)は、誤嚥のリスクを減らしながら安全に嚥下機能を向上させる方法として有効です。

この記事では口腔ケアの重要性と具体的な手段、嚥下体操による嚥下に関する筋力の強化法、頭部挙上訓練での喉頭挙上筋群の強化法など主な基礎訓練を詳しく解説していきます。

口腔ケアの重要性とその具体的な方法

加齢や神経疾患、手術の後遺症など様々な要因で食べ物や飲み物をうまく飲み込めない状態になる「嚥下障害」を呈することがあります。

嚥下障害があると口腔内に食べ物が残りやすく、細菌が繁殖しやすい状態になります。

そのため嚥下障害のある方に対して口腔ケアを行うことは、口腔内を清潔に保つことで細菌の増殖を防ぎ、誤嚥性肺炎の予防に役立ちます。

また口腔ケアは摂食や嚥下機能の向上にも深く関係しており、脱水や栄養不足の予防、生活の質(QOL)の向上にも重要な役割を果たしています。

口腔ケアの具体的な方法

嚥下障害のある方に対する口腔ケアの具体的な方法を解説していきます。

- 事前準備:姿勢の確認

口腔ケアを行う際は誤嚥を防ぐために、座位または側臥位(横向きの姿勢)で行いましょう。 - 口腔内の観察と清掃

唇や歯茎、舌の状態を確認し、食べ物の残りかすや汚れ、口内炎などがないか観察します。

口腔内に食べ物の残りかすがある場合は、口腔内用のスポンジや指にガーゼを巻き付け奥から前に向かって慎重に取り除きます。 - 歯と歯茎の清掃

歯ブラシを使用し、優しく歯や歯茎を磨いて汚れをとります。

磨く際は力を入れすぎず、細かく動かすことを意識します。

うがいを行う際は水分で誤嚥しないように、吸引機やガーゼを使用して余分な水分を吸収しておきましょう。

※歯がない方の場合でも口腔内用スポンジやガーゼを使用し、口腔内を拭きとり清掃することが大切です。 - 舌の清掃

舌苔(ぜったい)が付着している場合は舌ブラシまたは口腔内用スポンジ、ガーゼなどで奥から手前にやさしく拭き取ります。

強くこすりすぎると味覚障害を引き起こす可能性があるため注意してください。 - 仕上げと確認

口腔ケアの後は口の中に汚れや泡が残っていないか確認します。

唇や口腔内が乾燥している場合は、保湿剤を塗り乾燥を防ぎましょう。

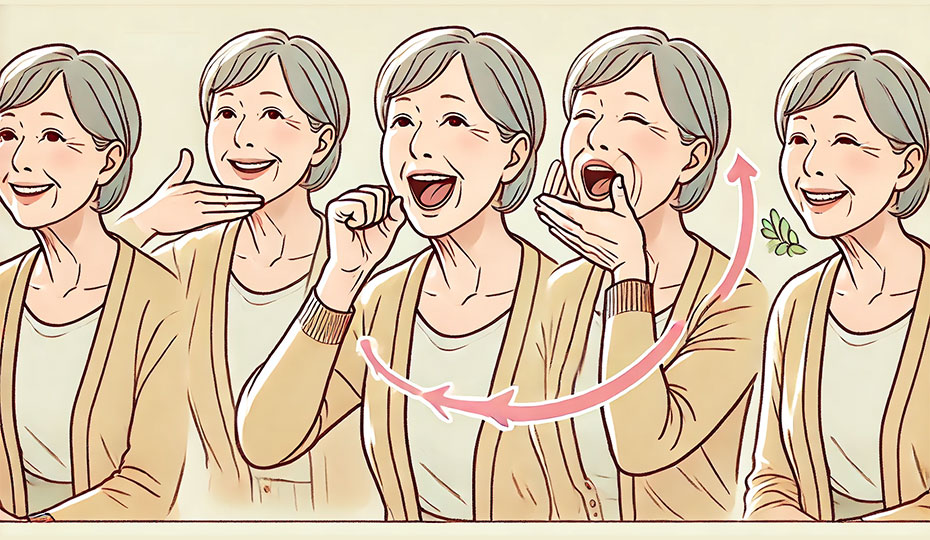

嚥下体操で嚥下機能を高めるステップ

嚥下体操は嚥下に関わる筋肉を強化し、飲み込む力を高めるための訓練です。

食事の前の準備運動として行うことで誤嚥性肺炎の予防に効果が期待できます。

以下に嚥下体操の基本ステップをご紹介します。

- 口をすぼめて深呼吸

ローソクの火を吹き消すように口をすぼめた状態でゆっくりと深呼吸を行います。

呼吸は鼻から吸いお腹が膨れていることを確認し、お腹をへこませながら口からゆっくりと吐き出します。 - 首を回す運動

呼吸を止めずに、左右方向へ首をゆっくりと回します。 - 肩を上下に動かす運動

肩を挙上しその状態で数秒間、力を入れて保った後、力を抜いてストンと肩を落とします。

2~3セット繰り返します。 - 体幹の側屈運動

両手を頭の上で組み、体幹を左右に曲げる運動を行います(胸郭の運動)。 - 頬っぺたの運動

息を吸い込み頬を膨らませたり、息を吐き出して引っ込めたりと頬っぺたの運動を行います。 - 舌の前後の運動

口を大きく開け、舌を前後に出し入れをします。 - 舌の左右の運動

口を大きく開けて、舌を出して左右の口角にさわるように大きく動かします。 - 咽頭後壁に空気刺激を入れる運動

口をすぼめ強く息を吸い込むことで、喉の奥に冷たい空気が当たるよう刺激を入れます。 - パ、タ、カ、ラの発音訓練

「パパパ、タタタ、カカカ、ラララ」の発音練習を行います。

はっきりと大きく発声したり、速度を変えて発声したりして何回か繰り返し練習をします。 - 口をすぼめて深呼吸

始めに行ったように口をすぼめて深呼吸を行います。

最後に唾液をしっかりと飲み込み、喉の動きを確認しておきましょう。

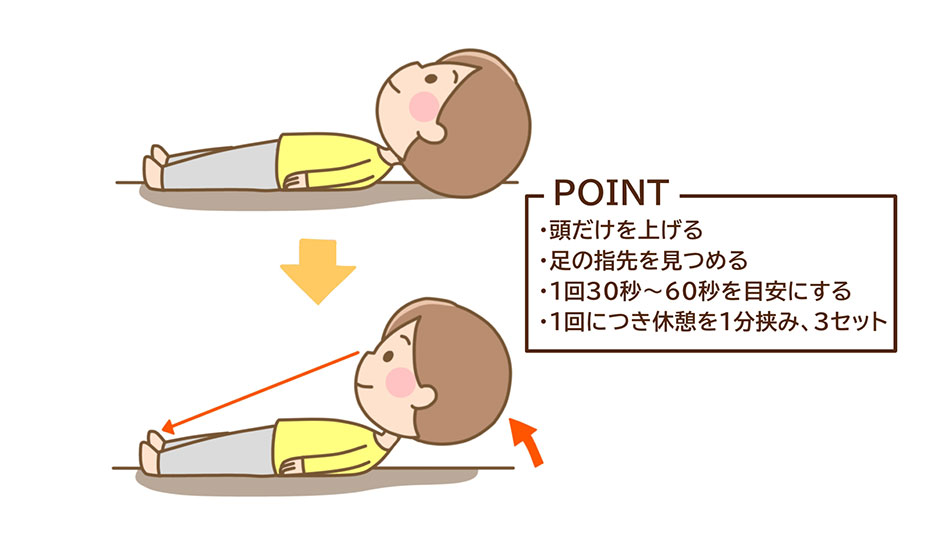

頭部挙上訓練による喉頭挙上筋群の強化

嚥下障害に対する食べ物を使わないリハビリテーションには頭部挙上訓練(シャキア・エクササイズ)があります。

この頭部挙上訓練は喉頭の持ち上げに関わる喉頭挙上筋群を鍛え、嚥下時の喉頭の前上方運動を改善し食道入口部の開大を促進するトレーニングです。

頭部挙上訓練の具体的な方法は、仰向けになり肩をつけたまま頭を少し持ち上げて1分間ほど挙上した状態を保ち、その後1分間休むという動作を3セット繰り返します。

頭部を持ち上げてキープすることで嚥下時に重要な筋肉を強化し、誤嚥予防や嚥下機能の改善が期待され食事を安全にとるためのサポートになります。

ただし、この頭部挙上訓練は首に負担がかかることがあるため、無理のない範囲で行うことが大切です。

頭部挙上訓練の別法として座位など起きた姿勢で、額に手を当てて徒手抵抗を加えた状態でおへそをのぞき込むように頭部を前に傾ける「嚥下おへそ体操」があります。

この嚥下おへそ体操では5秒間持続的に行う持続法と数をかぞえながら何回か首を傾ける反復法があります。

対象者の身体機能に合わせて訓練方法や負荷量などを調整して行ってみてください。

まとめ

嚥下障害のリハビリテーションには口腔ケアや嚥下体操、頭部挙上訓練などの基礎訓練が有効です。

特に食べ物を使わずに行えるこれらの方法は嚥下機能が低下している方でも安全に実施でき、継続することで改善が期待できます。

基礎訓練の中の口腔ケアを行うことで口腔内を清潔に保ち、誤嚥性肺炎を予防することができます。

また嚥下体操では飲み込むための筋肉を鍛え嚥下機能を向上させたり、頭部挙上訓練では喉頭の動きを改善し食道入口部の開大を促進させたりします。

さらには近年では嚥下障害の治療にも再生医療が注目されています。

これらの研究はまだ発展段階ですが、将来的には従来の嚥下リハビリテーションと組み合わせることで、より高い効果が得られる可能性があります。

よくあるご質問

- 嚥下食障害のリハビリとは?

- 嚥下障害のリハビリは嚥下機能を改善し、誤嚥を防ぎ安全に食事ができることを目的とした訓練です。

食べ物を使わない口腔ケアや嚥下体操、頭部挙上訓練などの基礎訓練(間接訓練)に加え、食べ物を使った直接訓練や電気刺激療法、再生医療などの医療的なアプローチがあります。 - 嚥下機能訓練には何種類ありますか?

- 嚥下機能訓練は大きく分けて「間接訓練」と「直接訓練」の2種類あります。

間接訓練は食べ物を使わない訓練で、嚥下機能が低下している方に対し安全に機能向上させることができる訓練です。

また直接訓練は実際に飲食物を使用し、段階的に進めて行く訓練です。

嚥下機能訓練は患者様の体調や状態に応じて行うのが重要です。

<参照元>

(1)4.嚥下障害患者における口腔ケアの意義|J-Stage:https://www.jstage.jst.go.jp/article/geriatrics/50/4/50_465/_article/-char/ja/

(2)摂食嚥下障害Q&A・家庭でできる口腔ケア方法を教えてください。|日医工株式会社:https://www.nichiiko.co.jp/medicine/swallow/swallow13.php

(3)訓練法のまとめ(2014版)|日本摂食嚥下リハビリテーション学会:https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/18-1-p55-89.pdf

(4)なるほど摂食嚥下障害・嚥下(えんげ)体操(嚥下準備体操)|日医工株式会社:https://www.nichiiko.co.jp/generic/swallow/swallow_exercise01.php

(5)自宅でできる嚥下トレーニング方法について|京都リハビリテーション病院:https://ksmcs.jp/krh/rehabilitation/eng0627/

関連記事

このページと関連のある記事

2025.04.03

脳幹出血後に残る可能性のある後遺症とその対策

脳幹は大脳の下に位置しており、生命の維持に関わる機能や運動・感覚神経の走行経路、嚥下中枢などがあり、脳出血によってダメージを受けると様々な障害が出現します。特に日常生活で問題になる障害は運動機能障害、感覚障害、嚥下機能障害です。この記事では、脳幹出血によって出現する後遺症とそのリハビリテーション方法...

2024.03.21

嚥下訓練における作業療法士の役割

嚥下訓練とは、飲食物を飲み込む機能に障害をおった患者に対して行うリハビリの1つです。一般的に、嚥下訓練は言語聴覚士が行うイメージを持つ方も多いですが、実際の嚥下訓練は医師・看護師・管理栄養士・リハビリ専門職などさまざまな医療職が連携して行うのです。この記事は、嚥下訓練における作業療法士の役割について...

コメント